误诊分析:影像典型恶性的结节怎么仍会不是肺癌呢?关键PET-CT也说是恶性的呀!

时间:2025-09-07 12:09:21 来源 网络 作者:网络

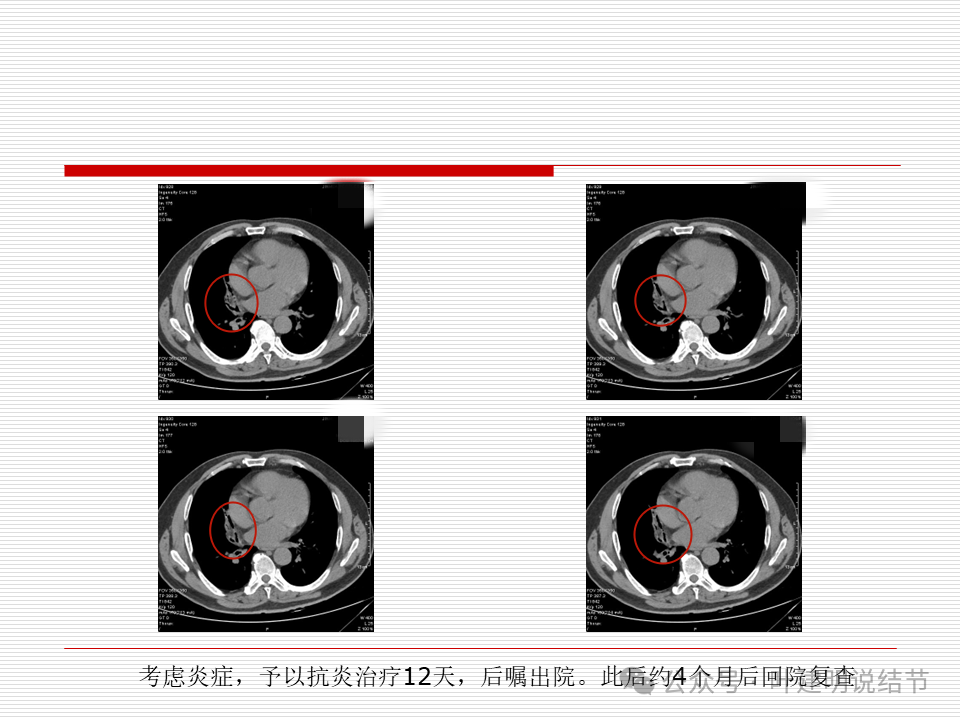

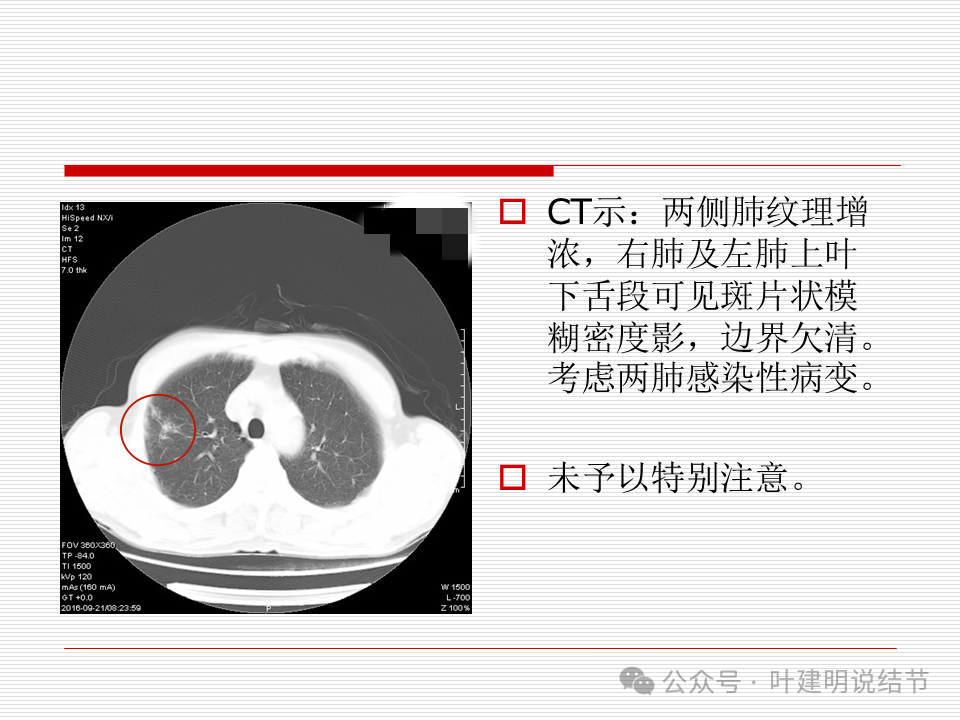

前言:检查发现肺结节,恶性的诊断主要是三个维度:1、胸部CT影像典型表现恶性;2、PET-CT代谢增高并符合恶性的表现;3、气管镜或穿刺病理确认恶性。说到底只是活检病理才是确诊的手段,但临床上有以下因素导致并不总是能或需要先活检:1、活检有假阴性的可能性,而且活检阴性的由于影像表现典型仍无法除外恶性;2、病灶位置也可能不适合穿刺或气管镜取不到病理的地方。所以临床上其实对于位于肺外周能先楔形切除的许多医生也并不主张都得在术前先活检明确,但我个人一直认为,若是要直接切肺叶的,最好仍得取到病理确认更加稳妥,实在无法明确,也得有PET-CT考虑恶性的依据。今天分享的这位结友先在A医院检查平扫发现右肺实性结节,考虑肺癌;四天后在另一三甲医院B医院复查靶扫描,结果考虑肺癌,并建议马上入院手术;后由于有朋友在A医院,发给我看影像,我也认为考虑肺癌,该尽快手术为妥。所以入住A医院,并做了PET-CT也是考虑恶性,遂予以行单孔胸腔镜下微创切除,术中病理居然不是恶性!

简要病史:

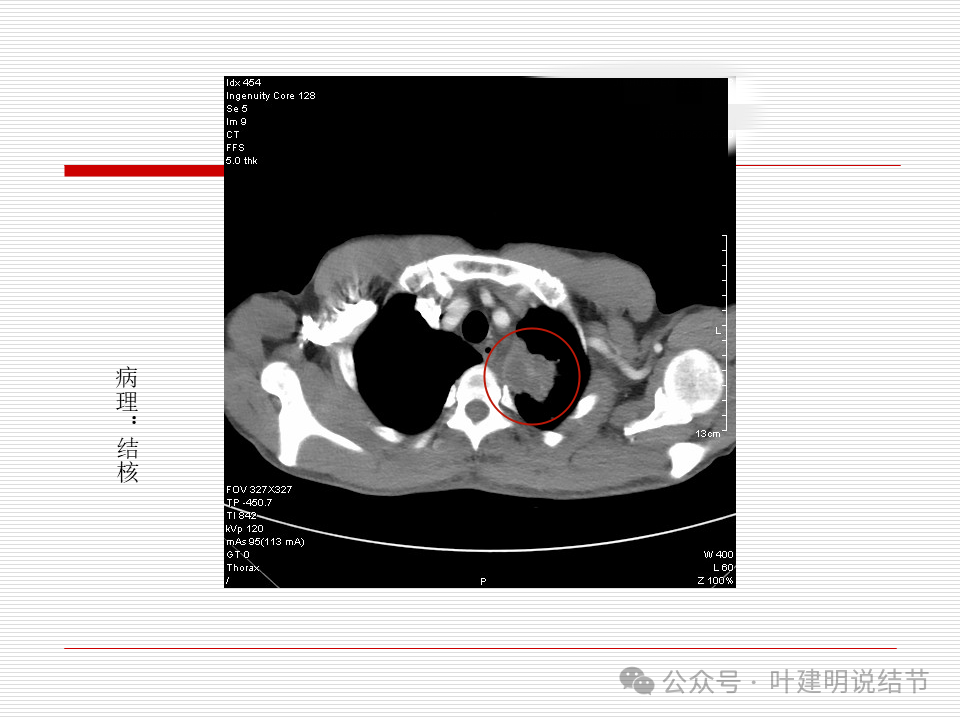

患者女性,72岁,检查发现右下叶结节。没有明显临床症状。

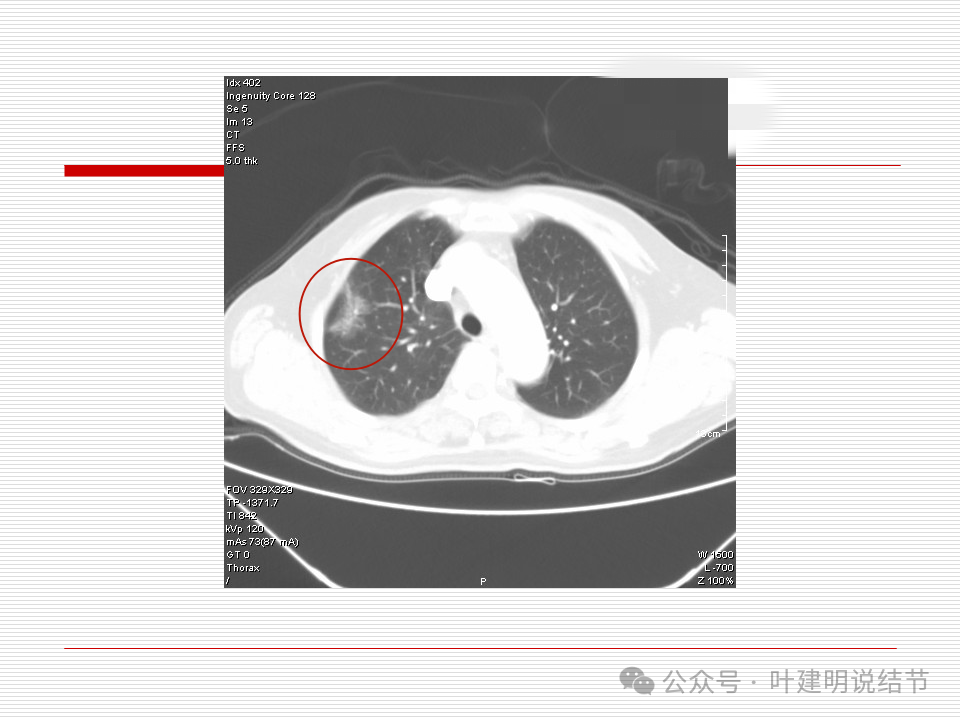

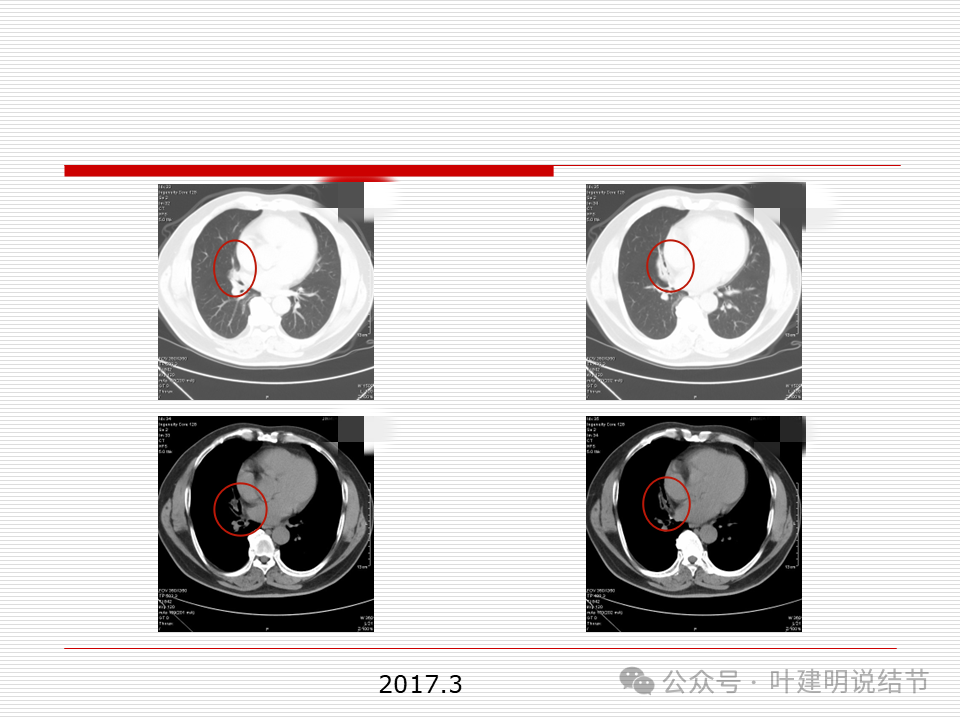

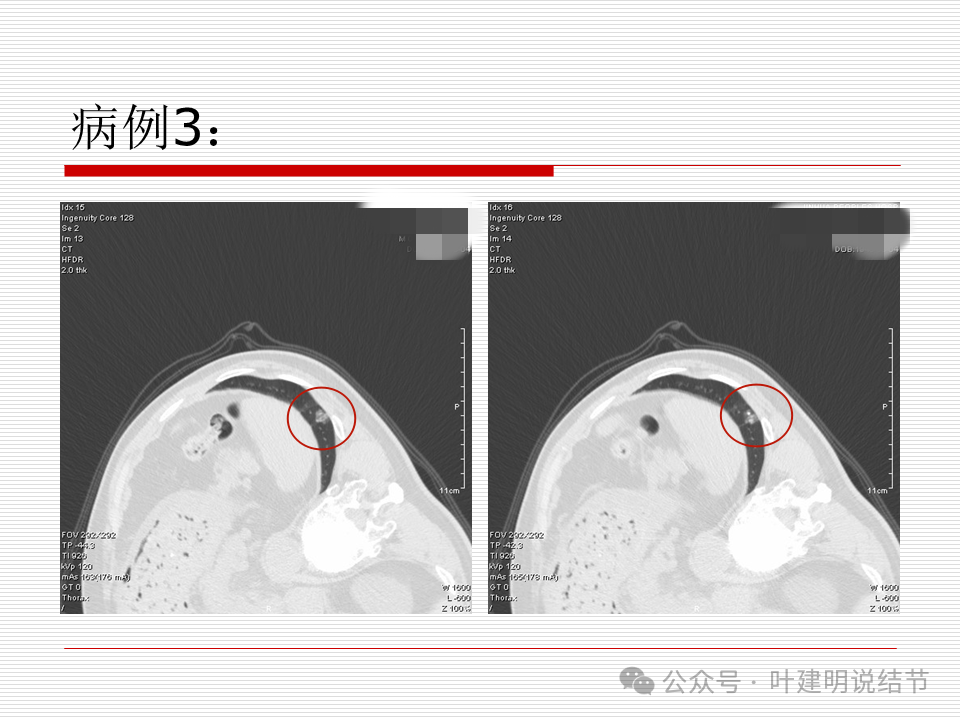

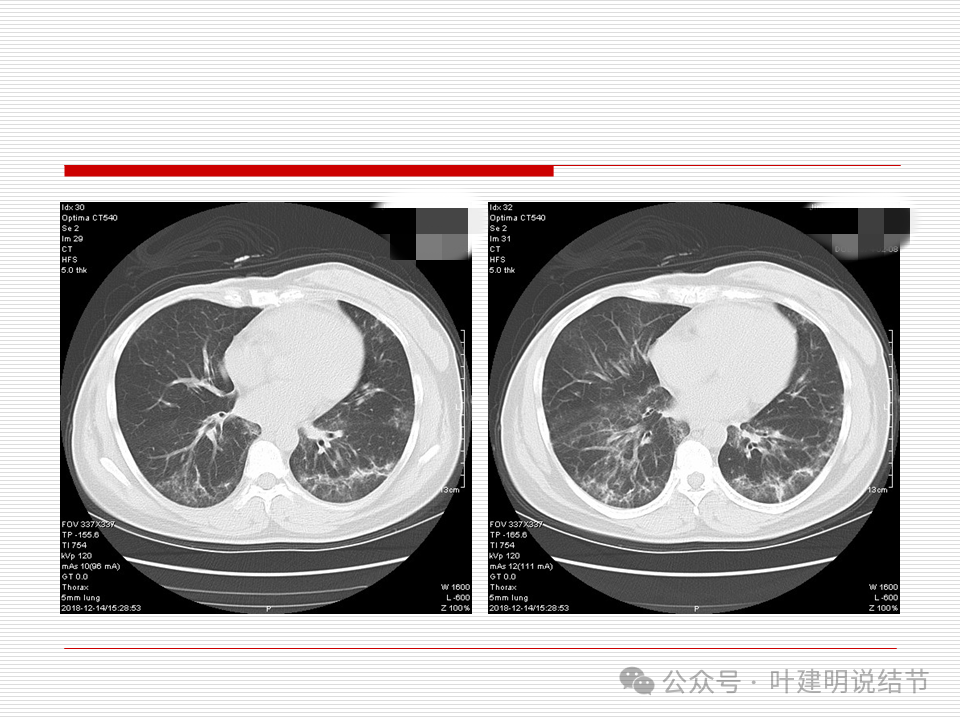

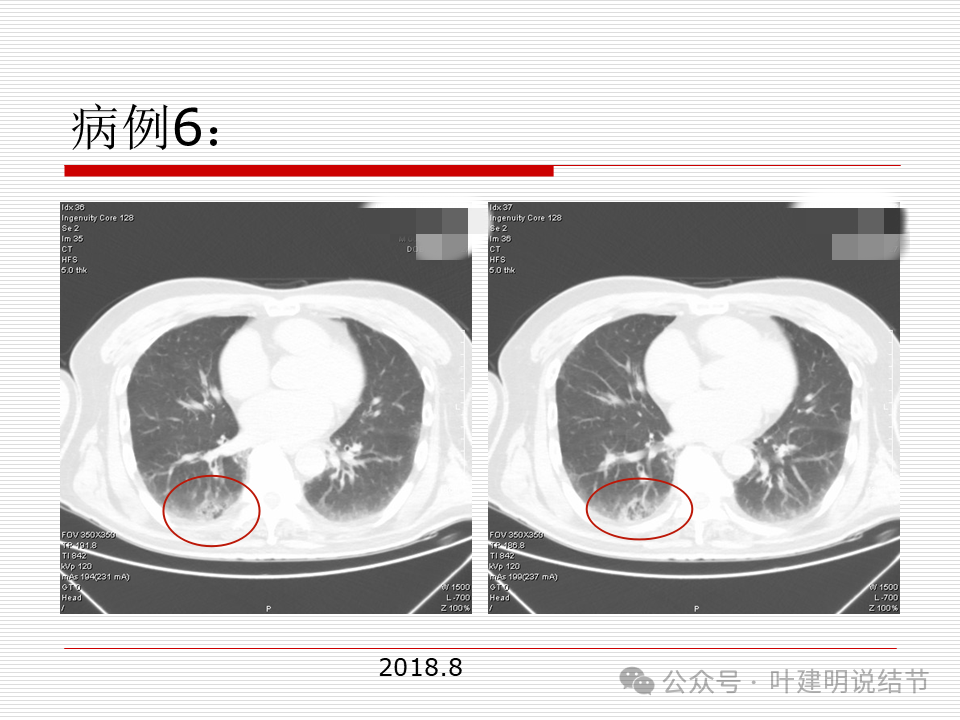

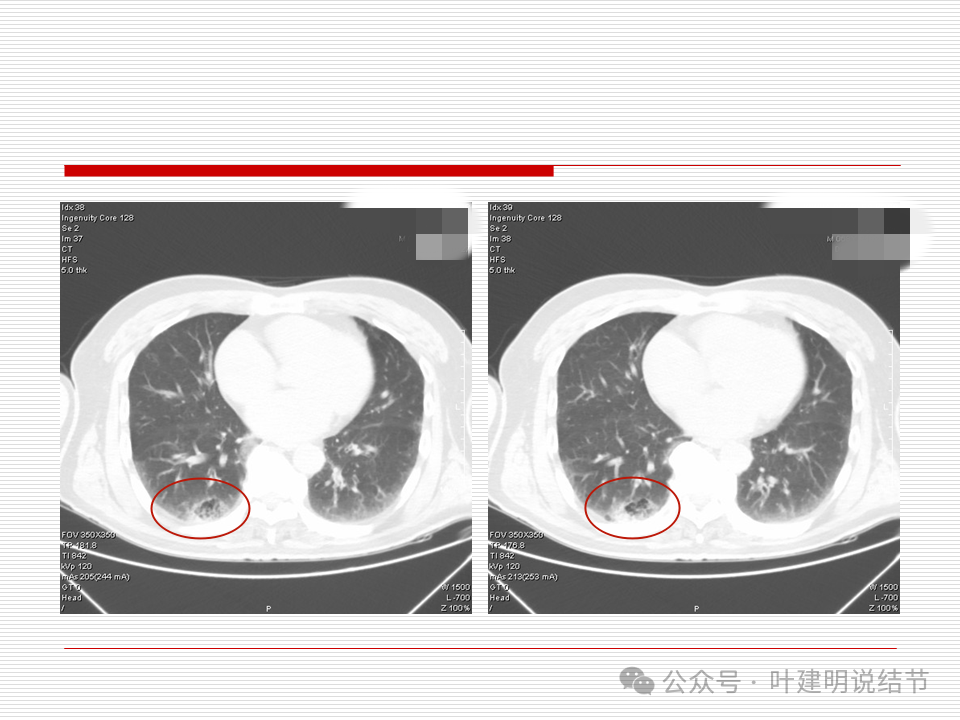

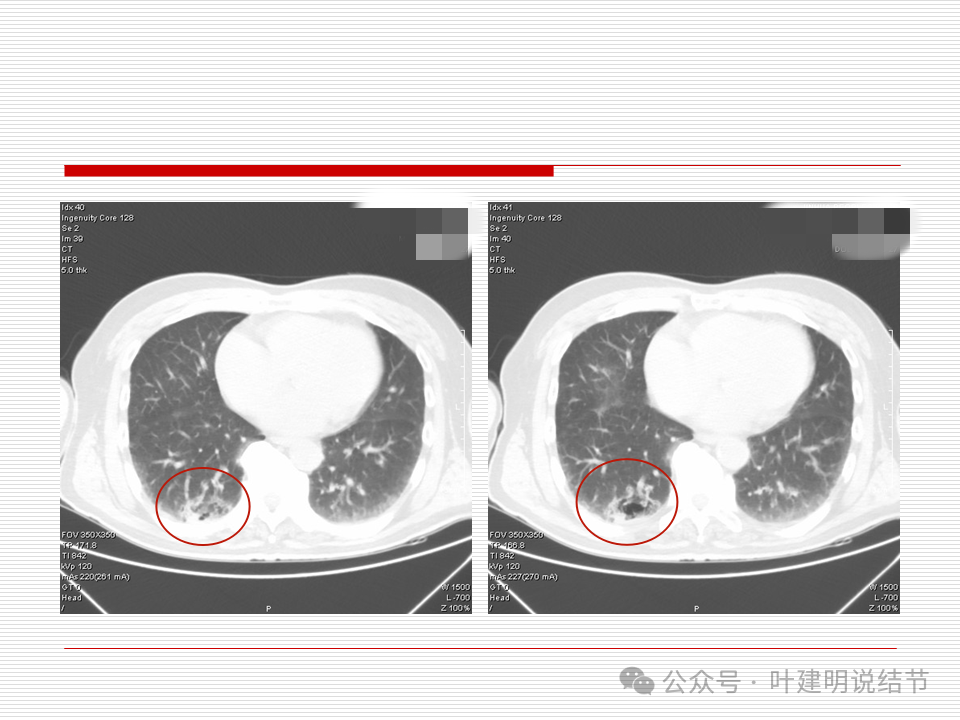

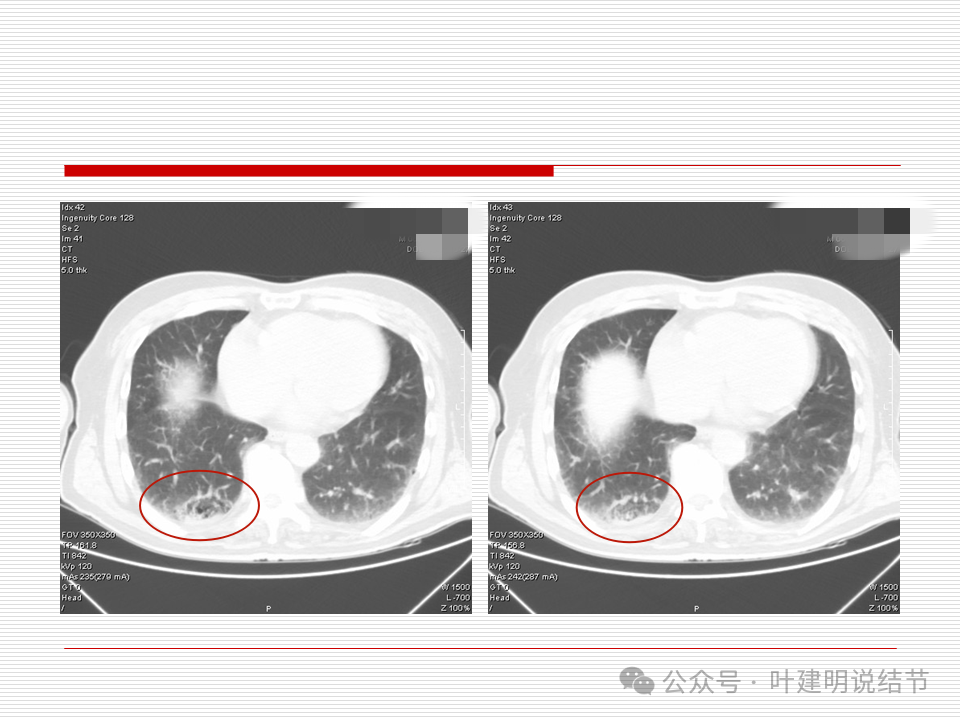

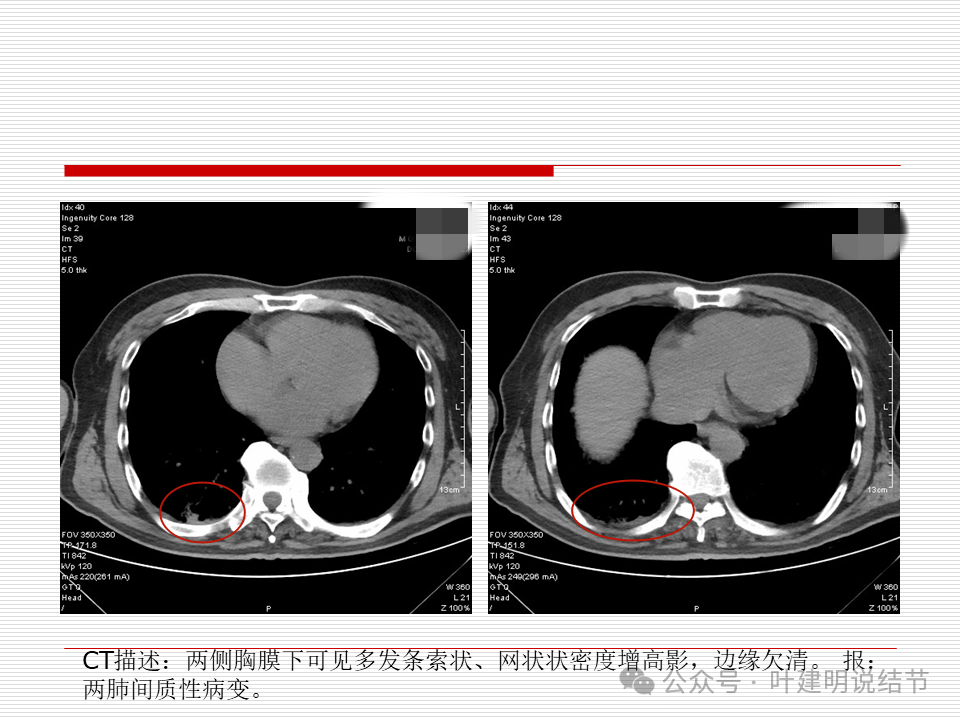

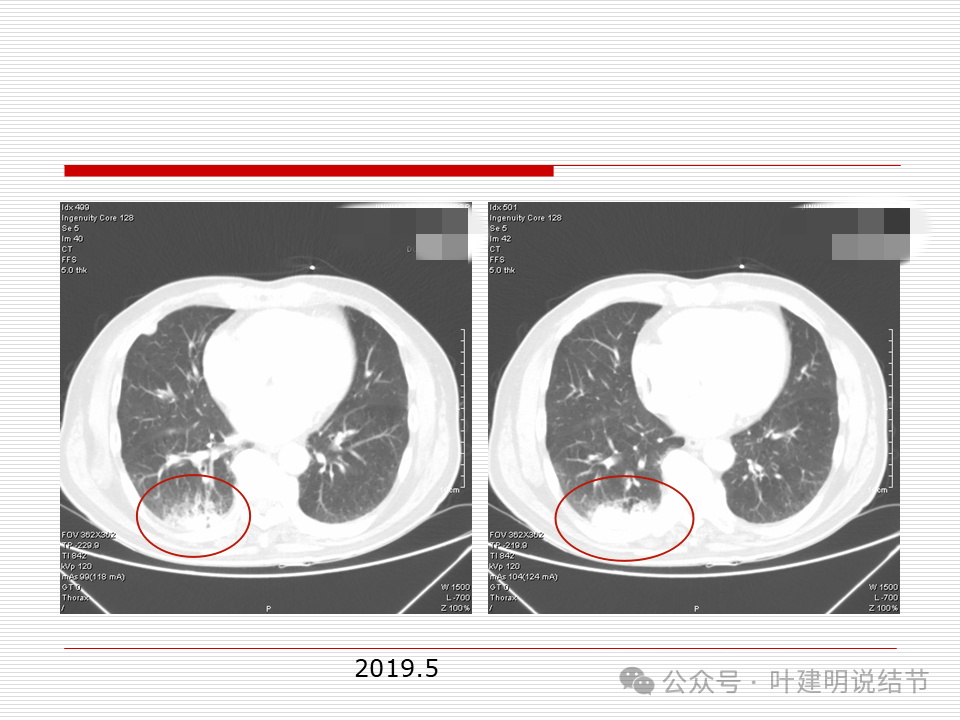

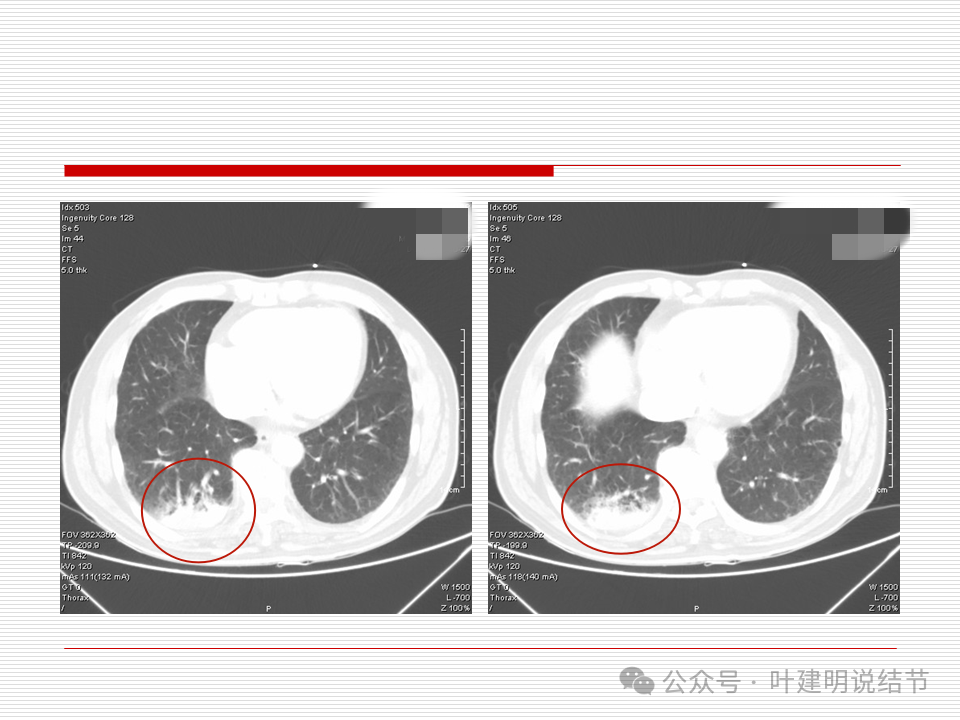

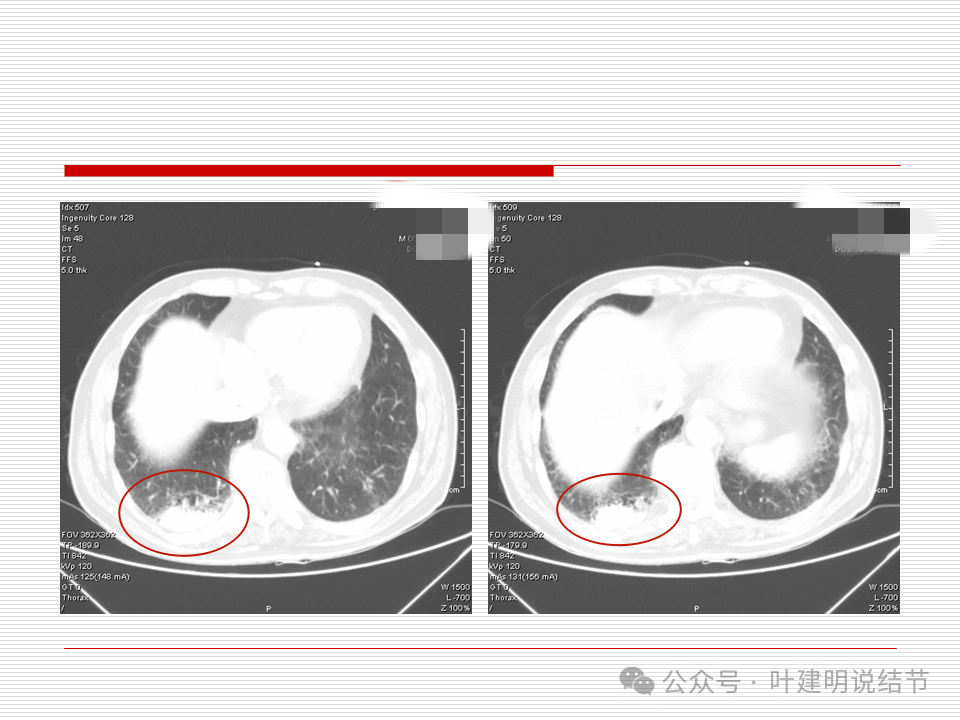

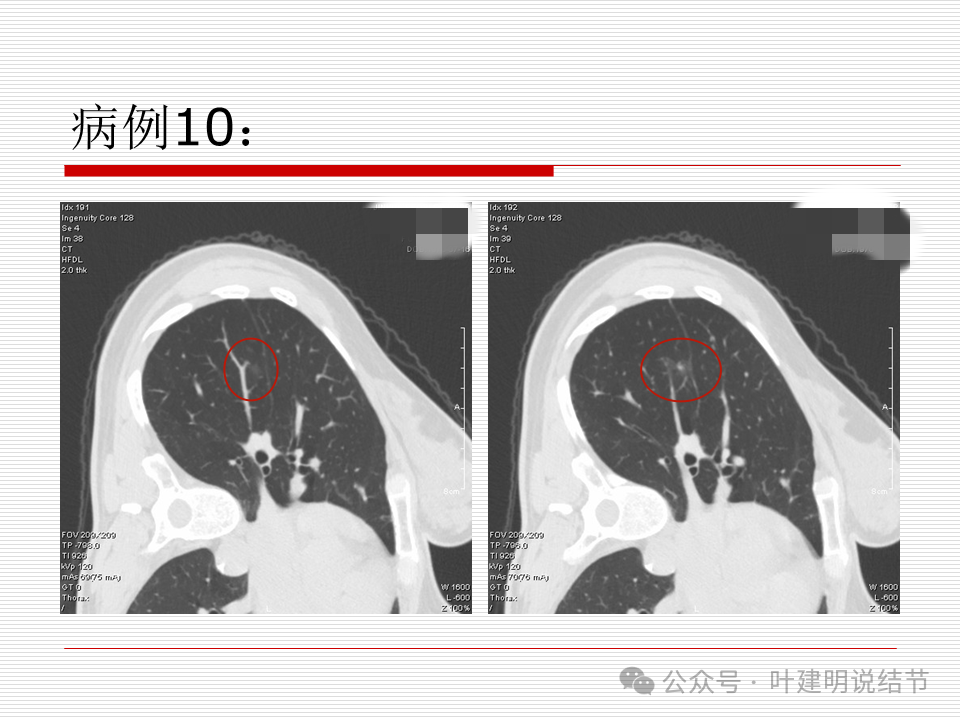

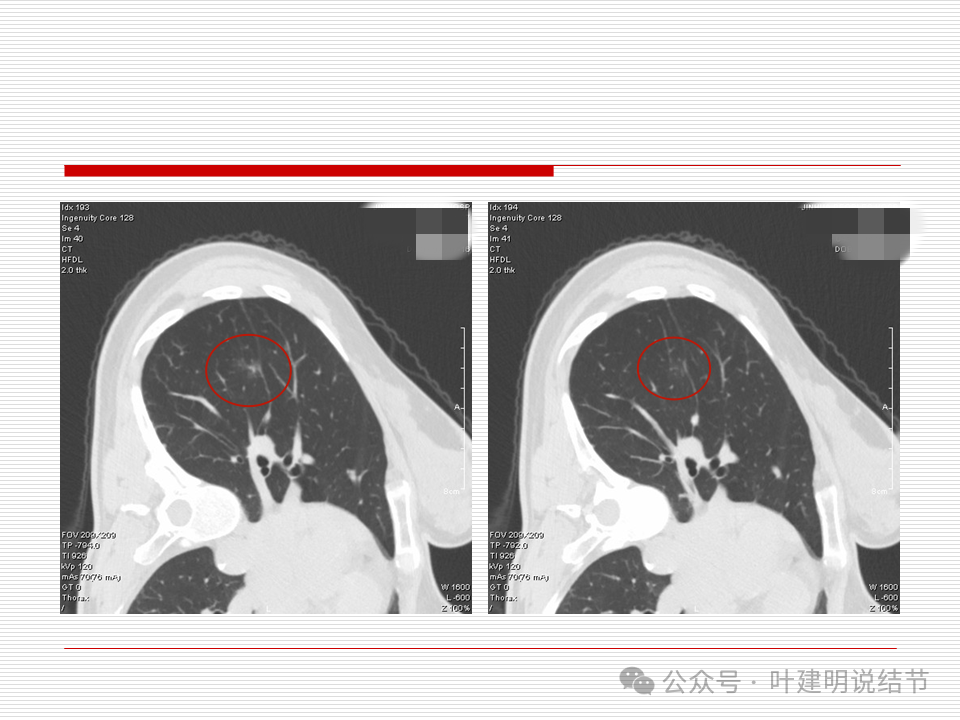

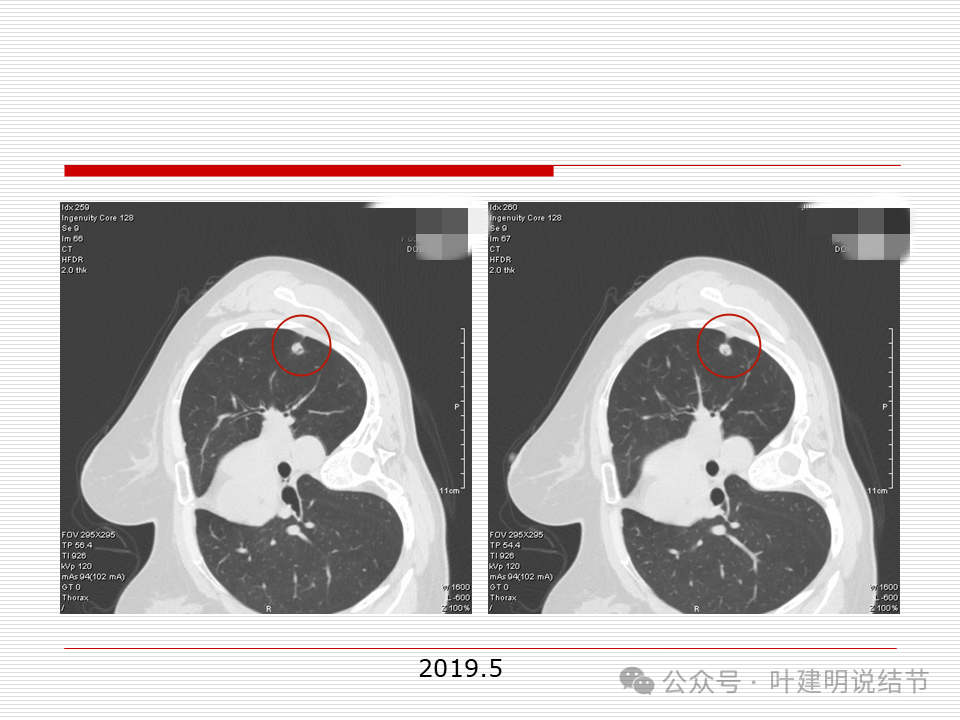

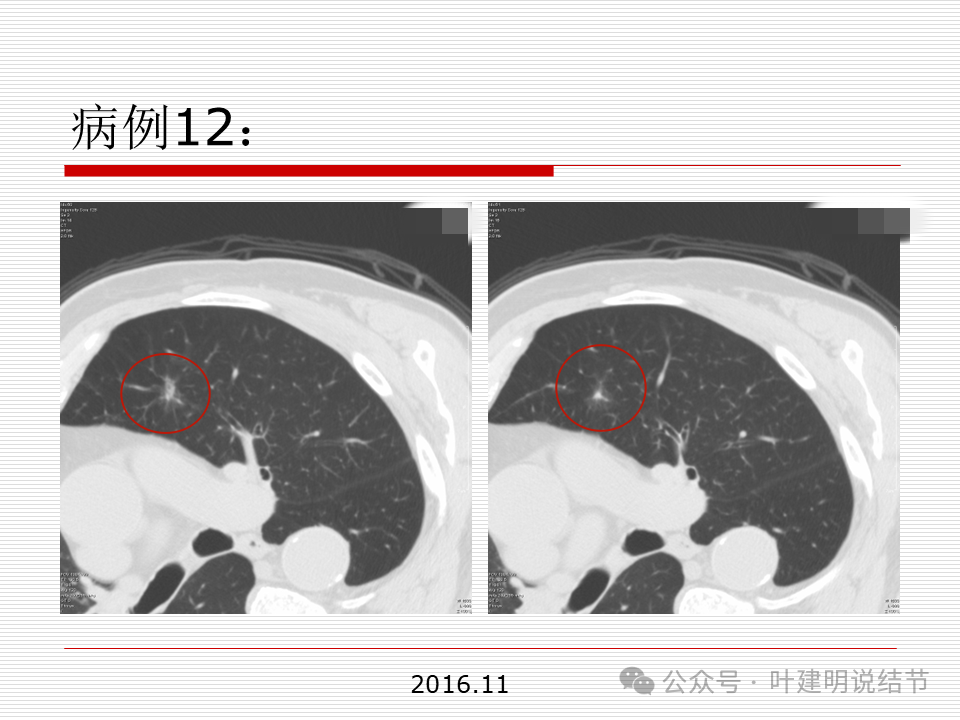

影像展示与分析:

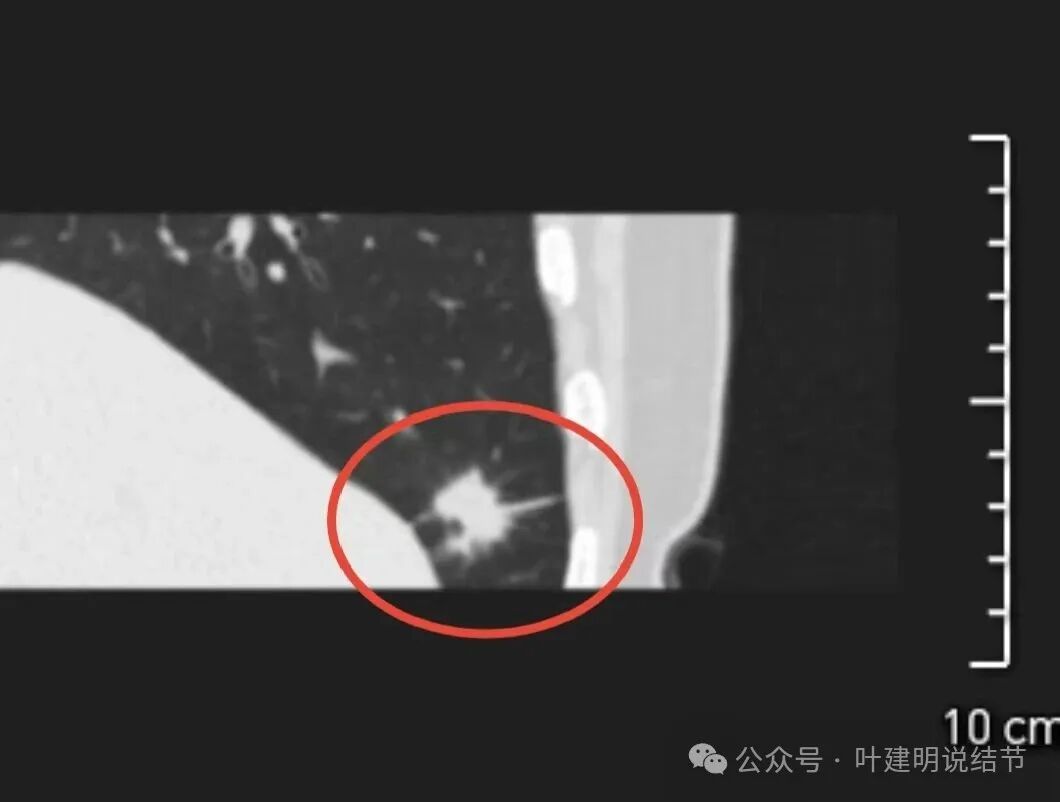

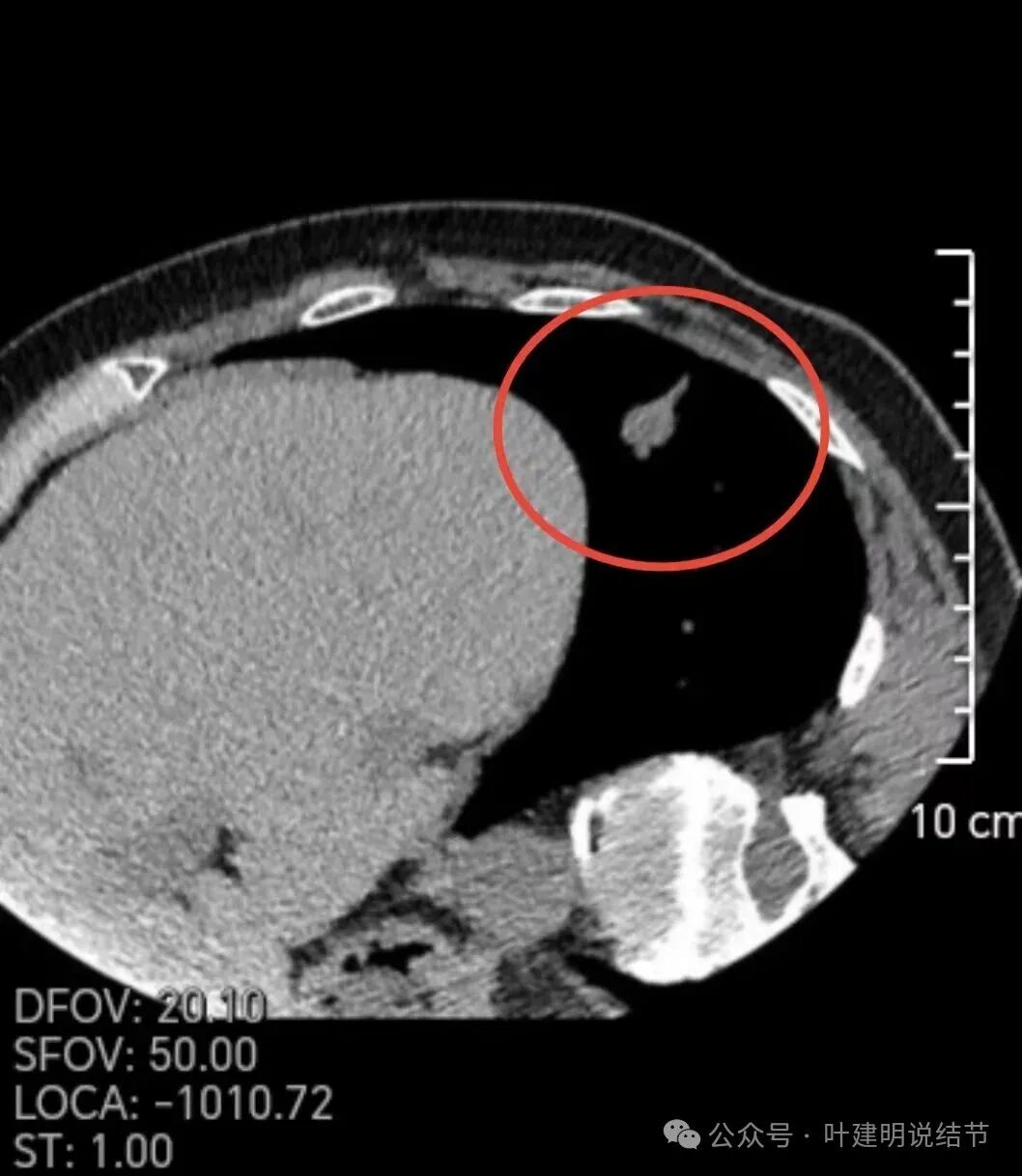

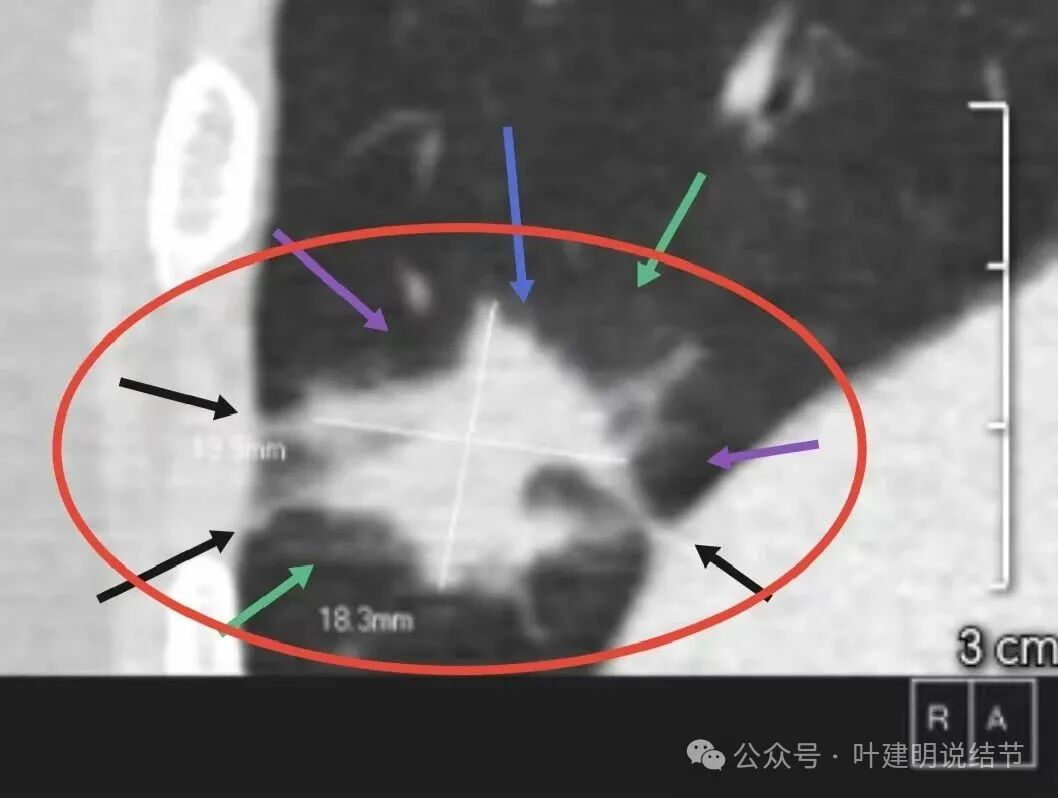

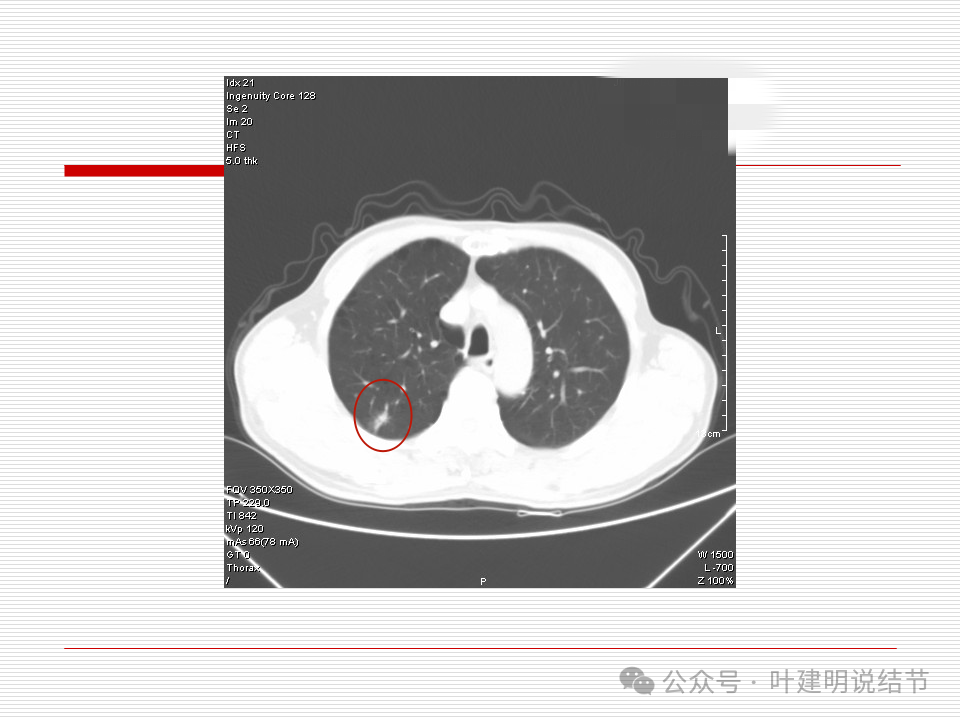

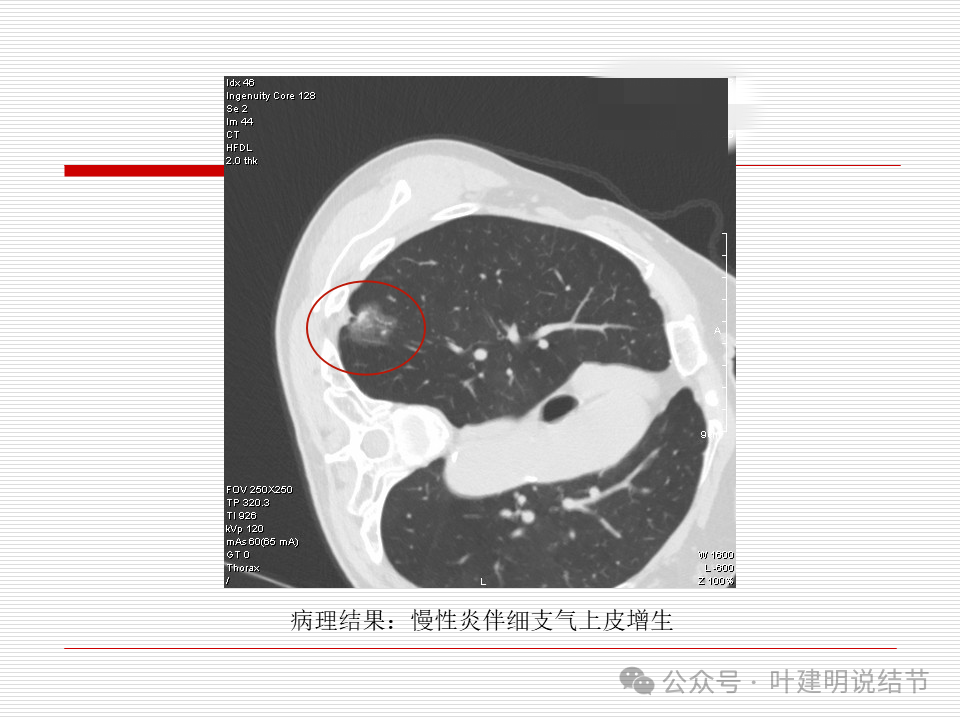

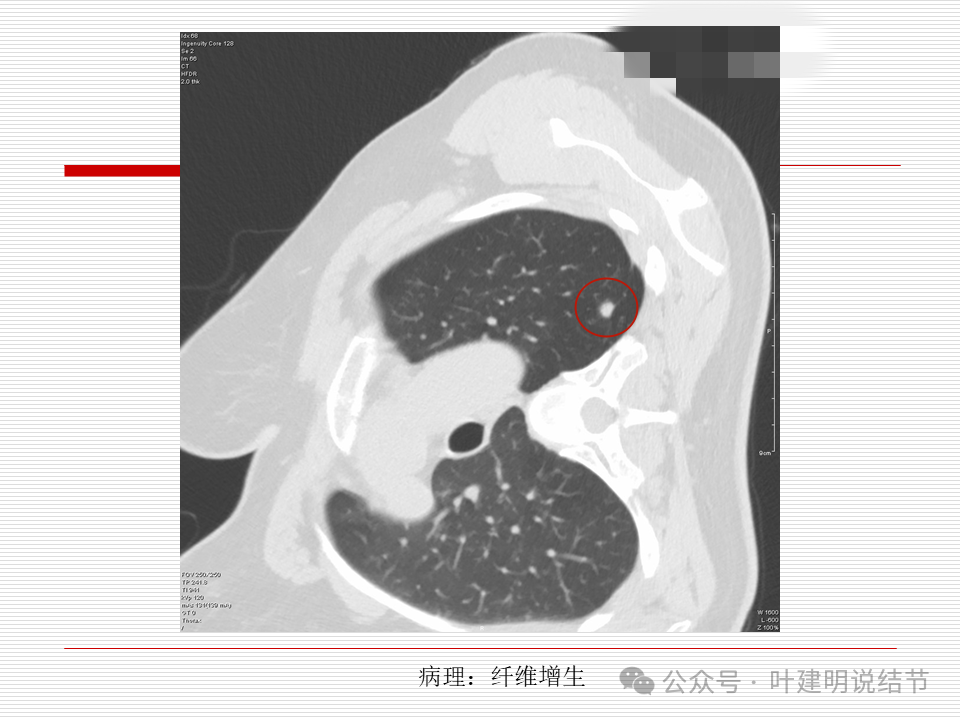

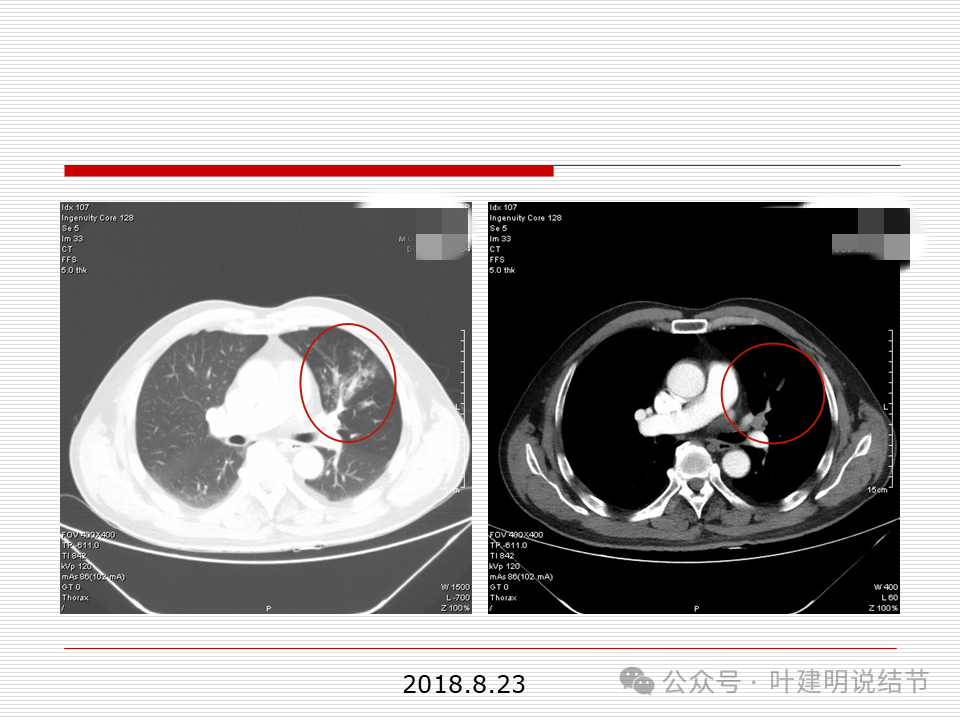

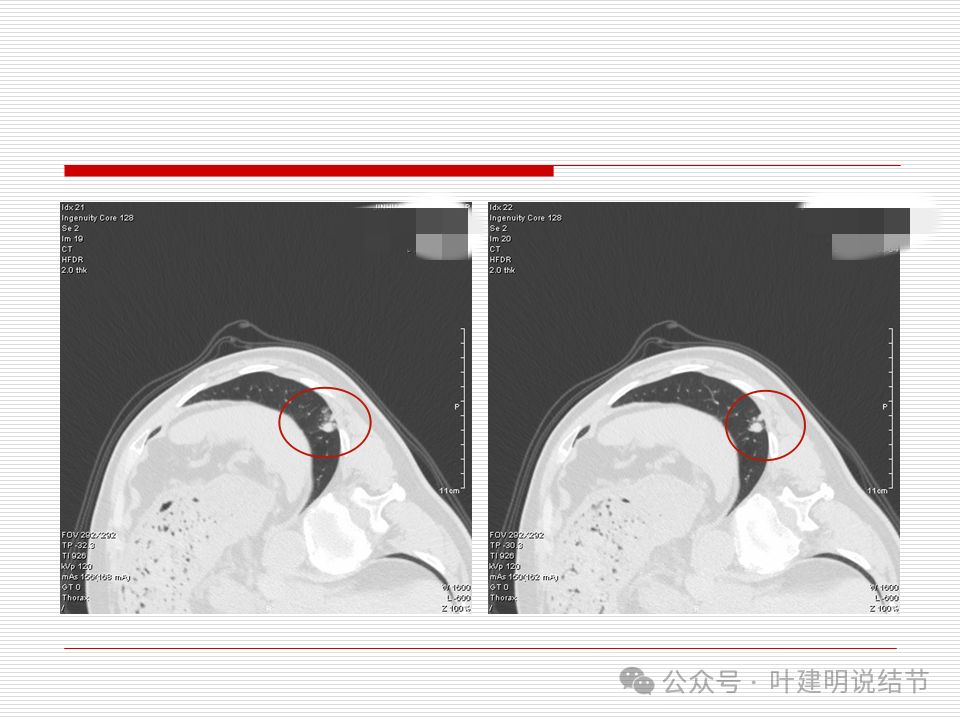

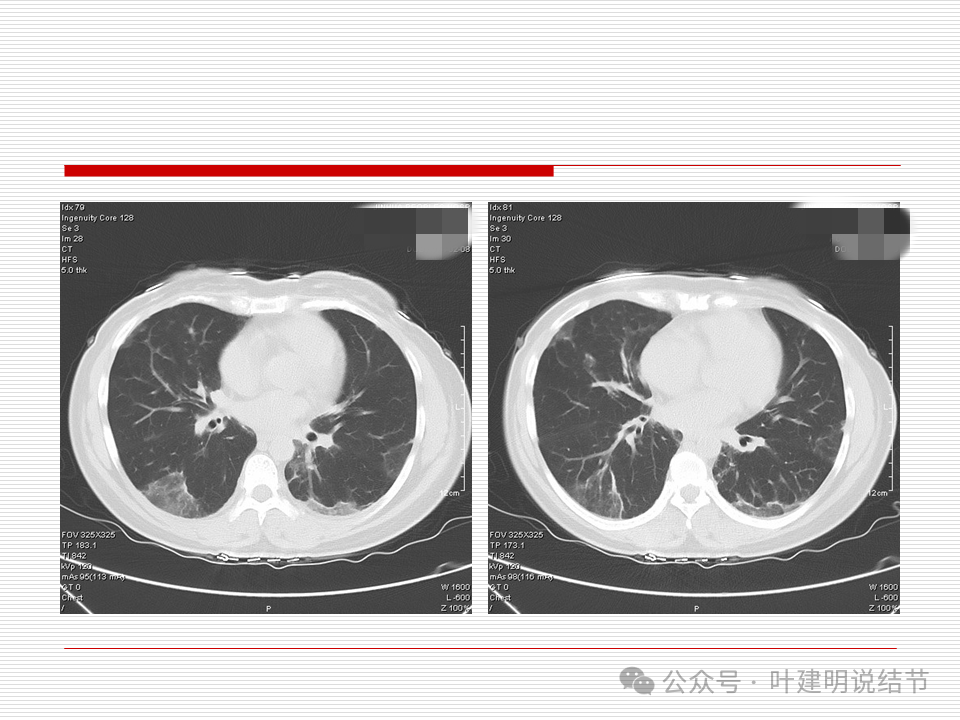

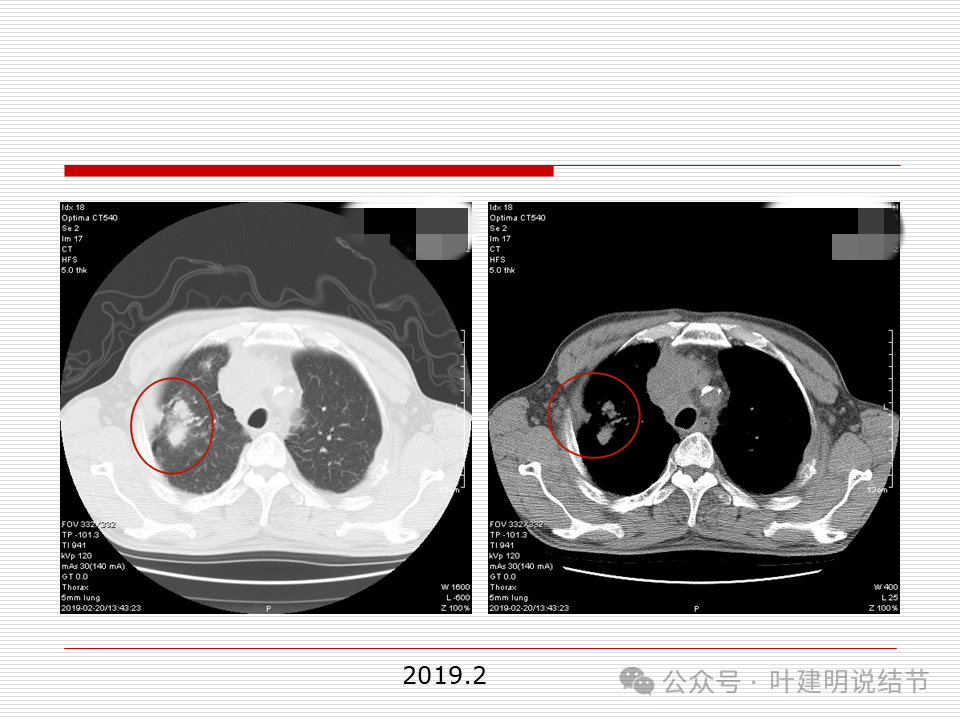

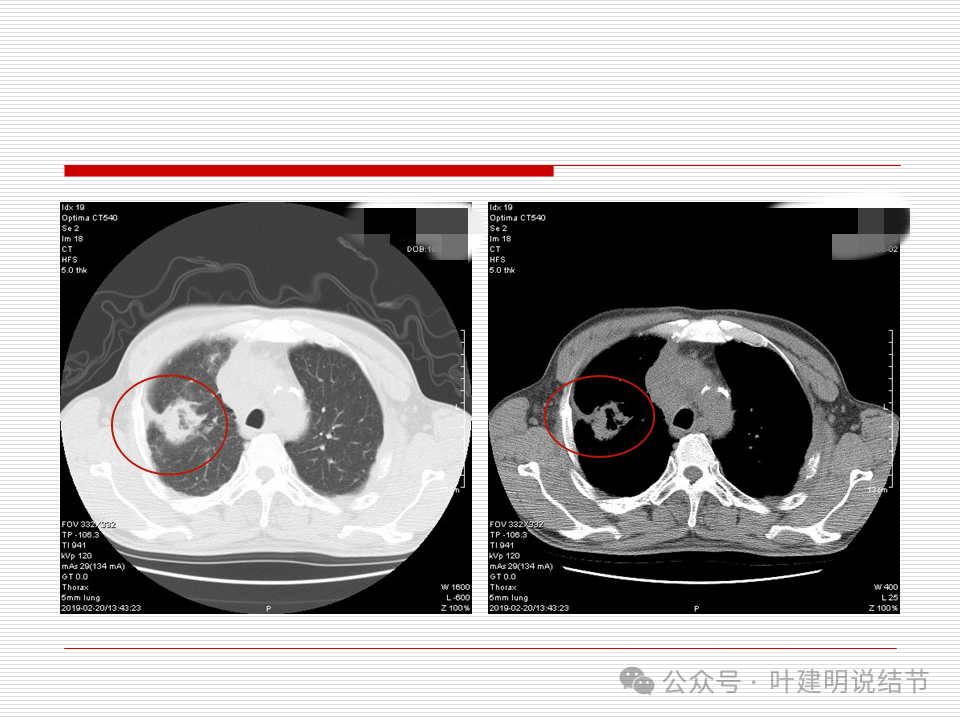

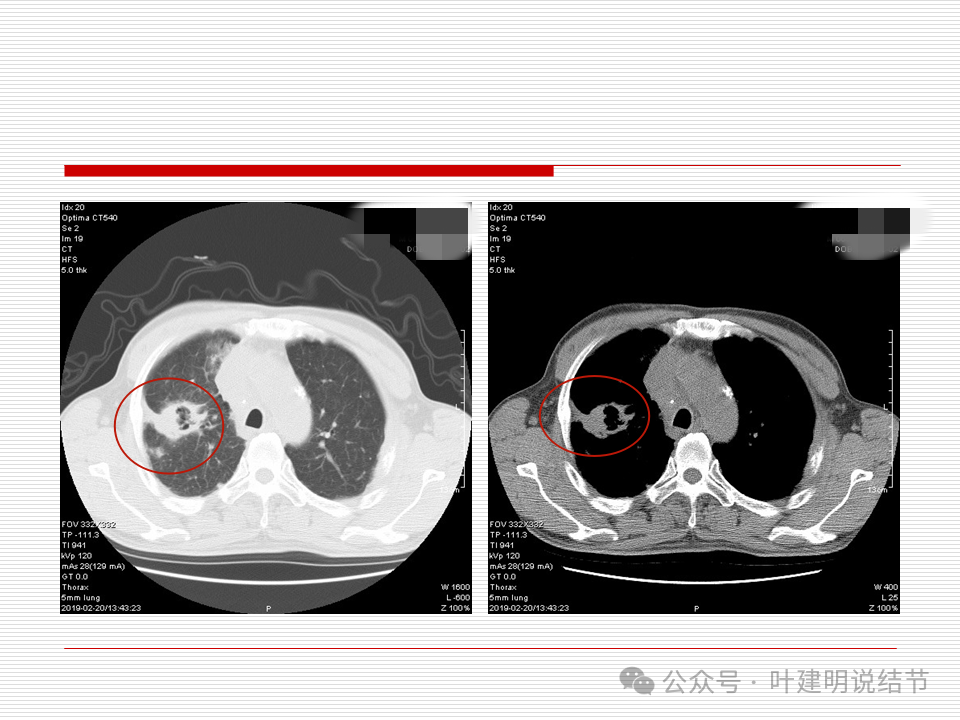

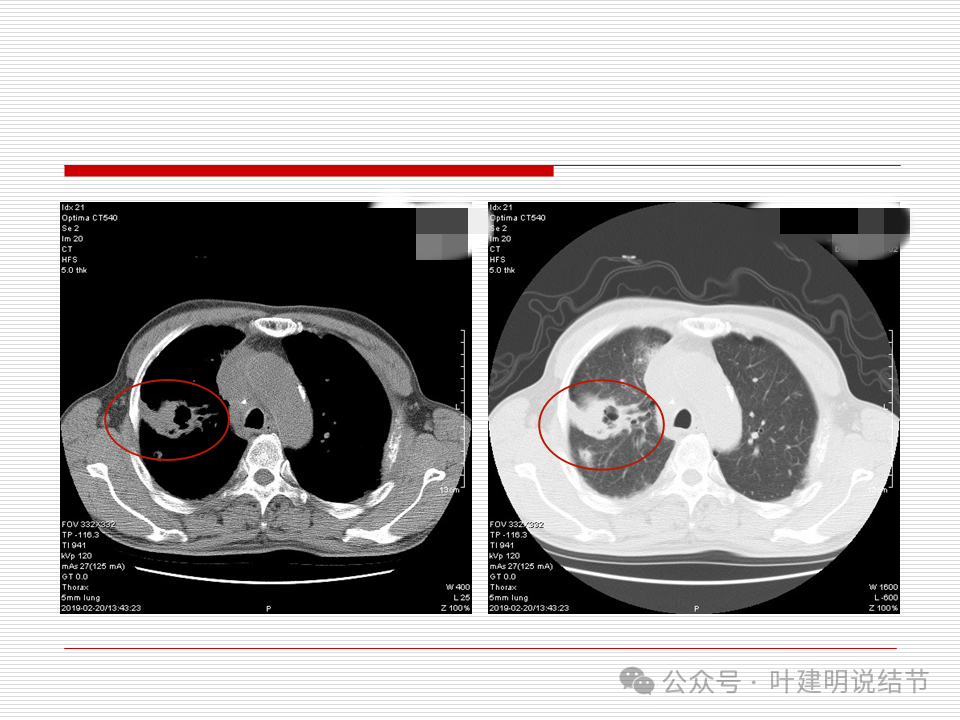

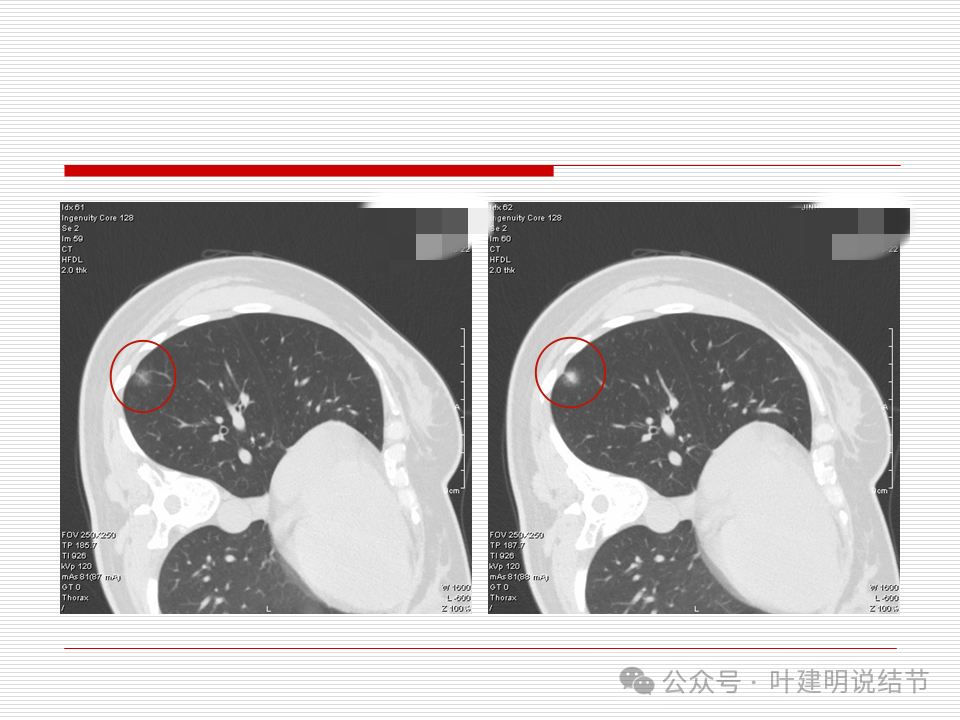

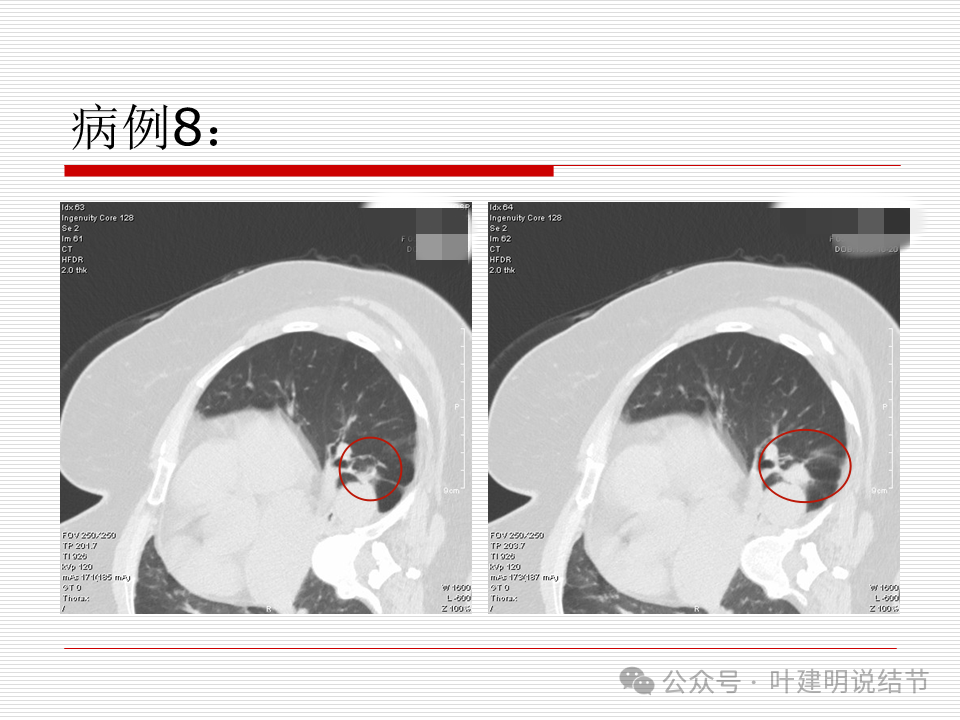

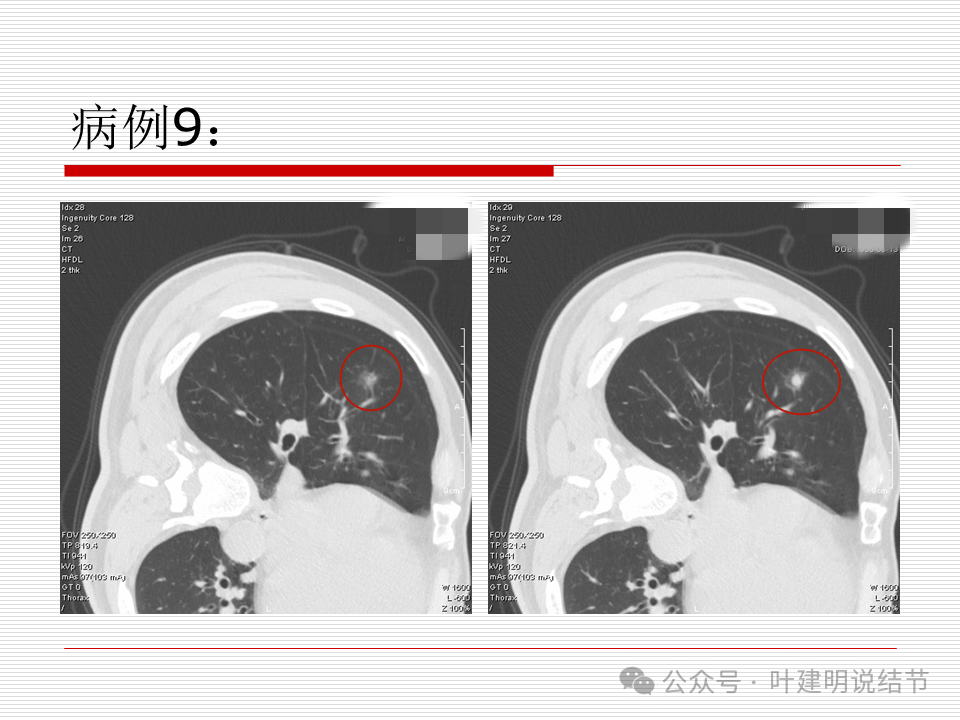

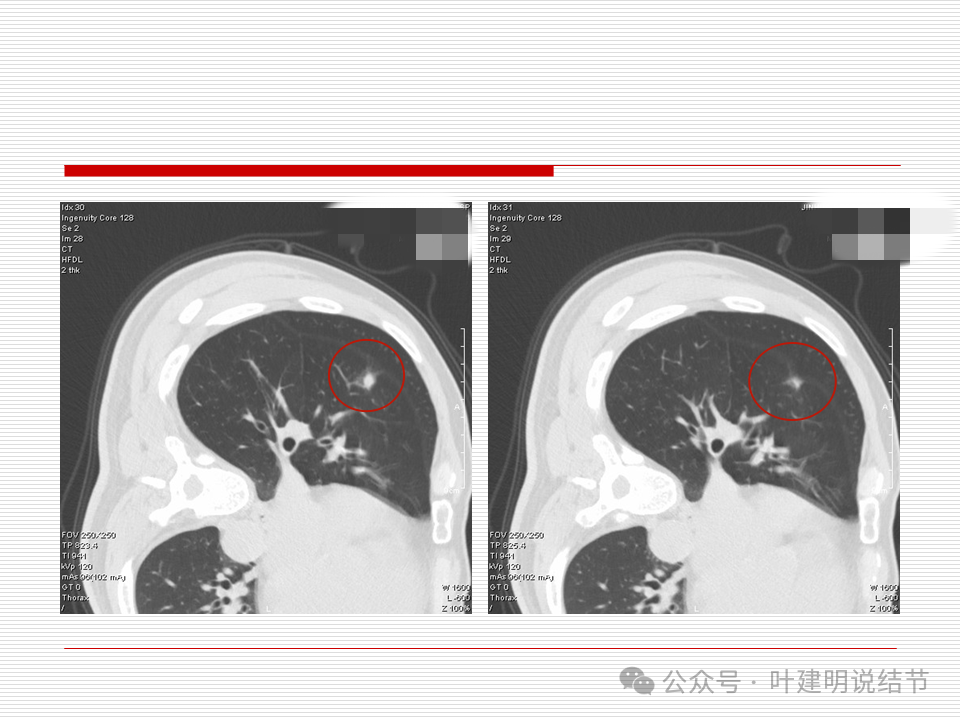

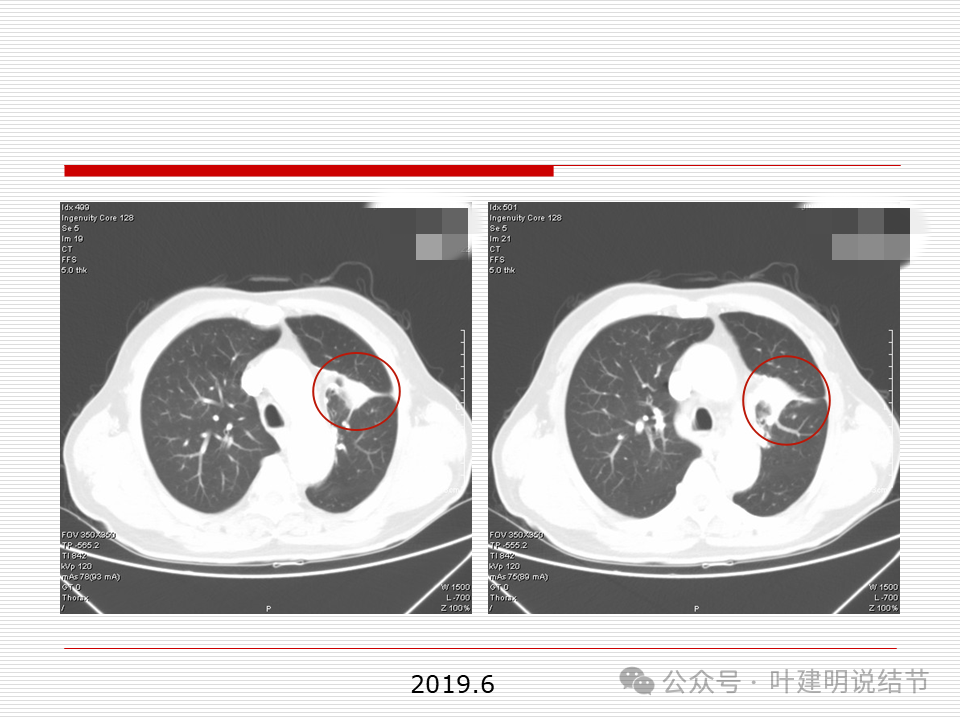

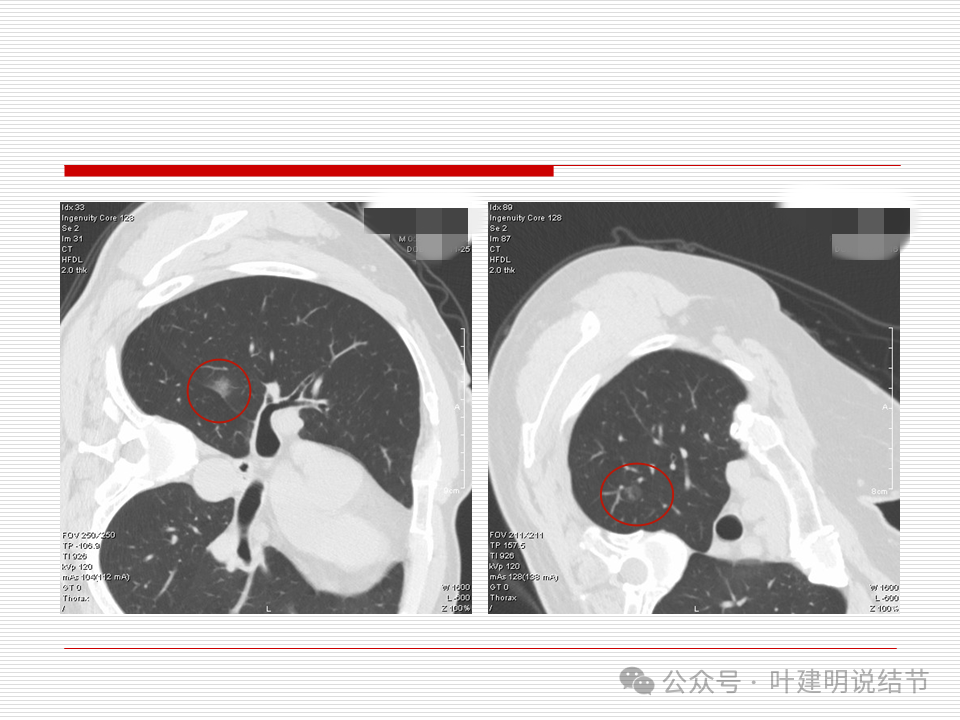

病灶表面不平,毛刺与棘突明显,整体轮廓清楚,胸膜牵拉可见。

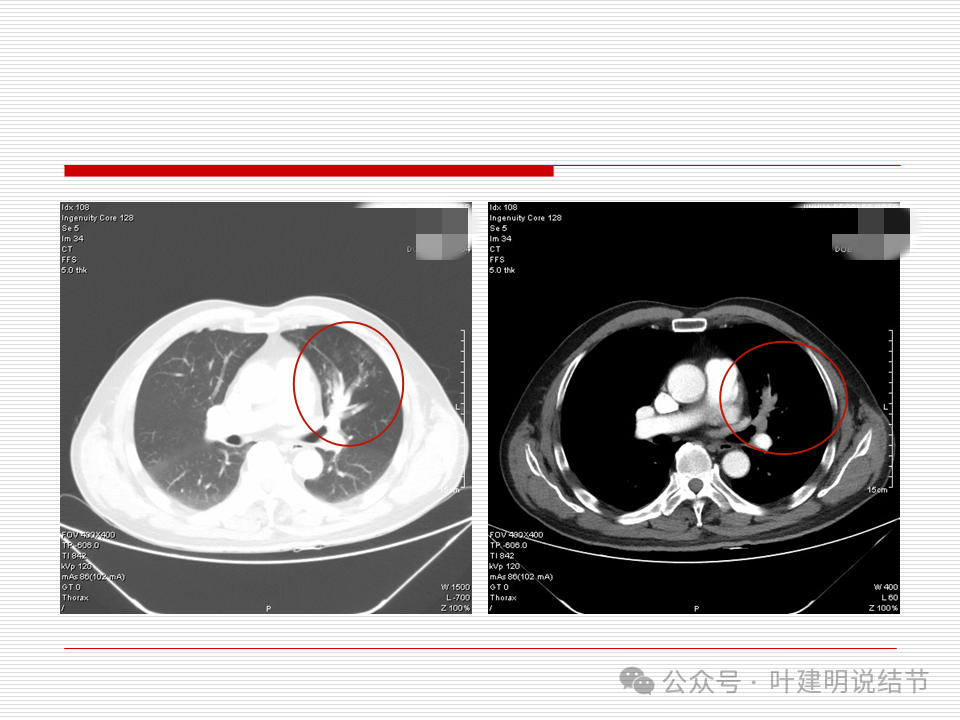

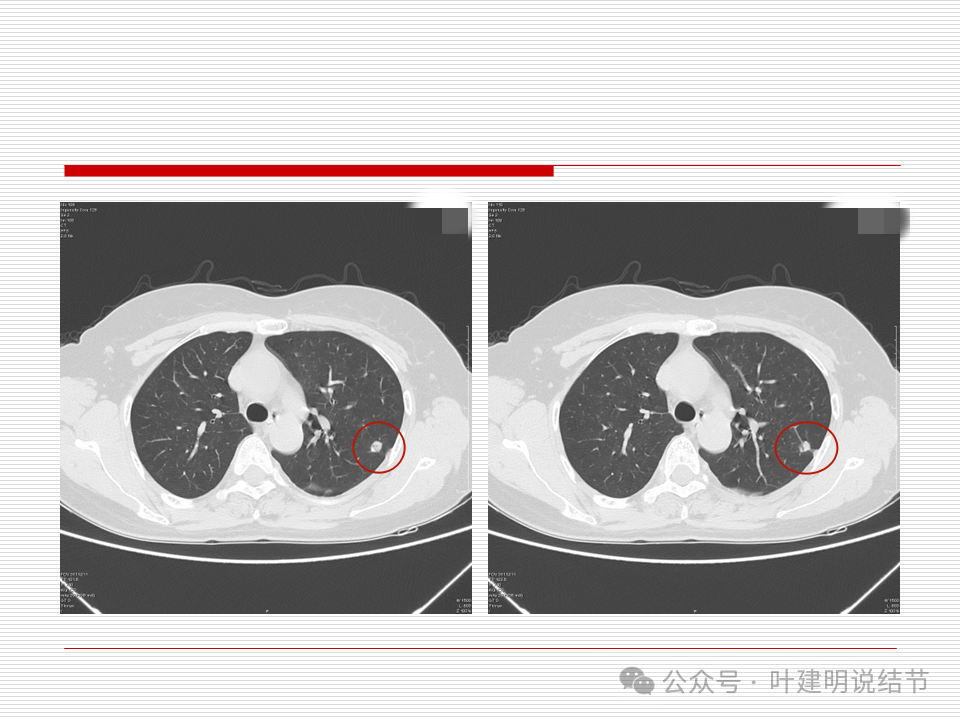

毛刺锐利,表面不平,整体有收缩力,牵拉胸膜。

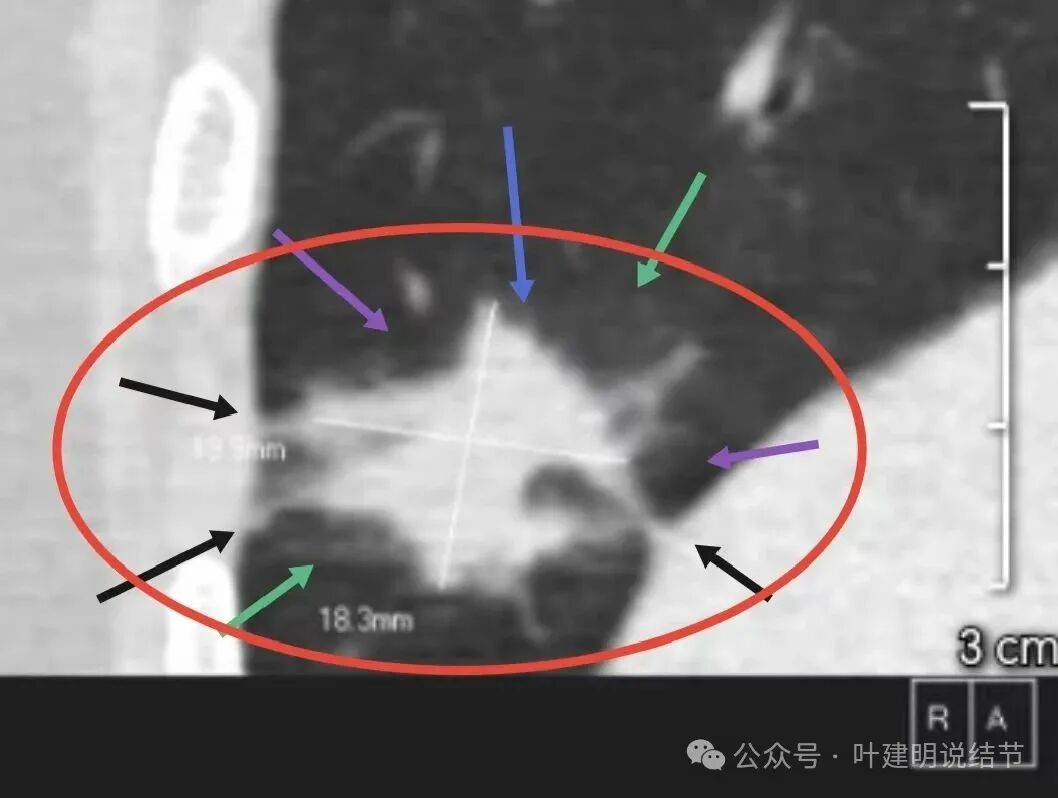

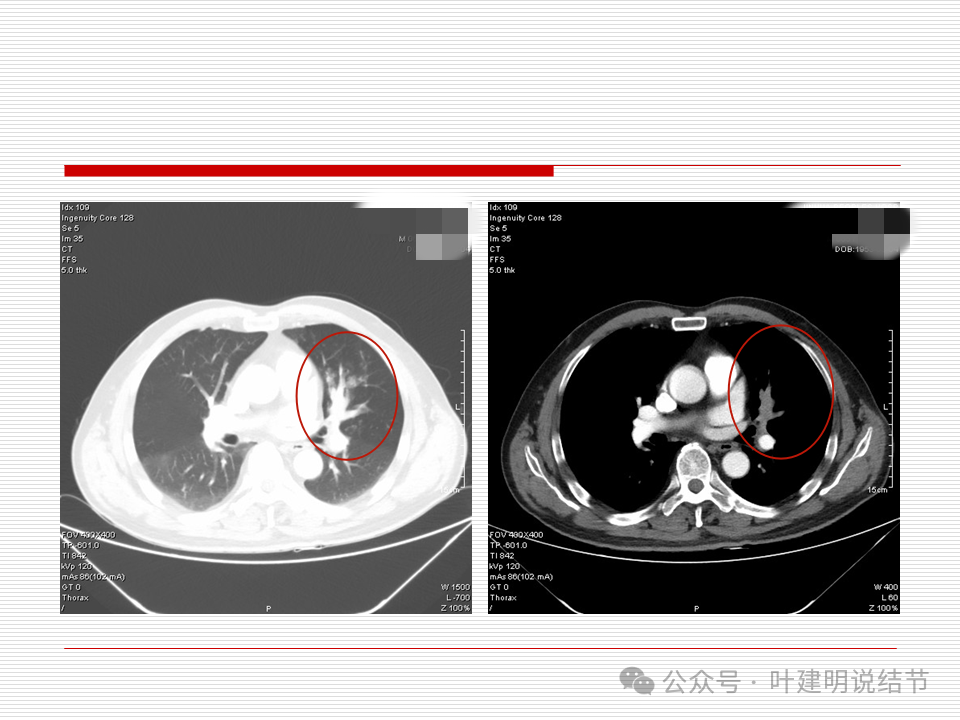

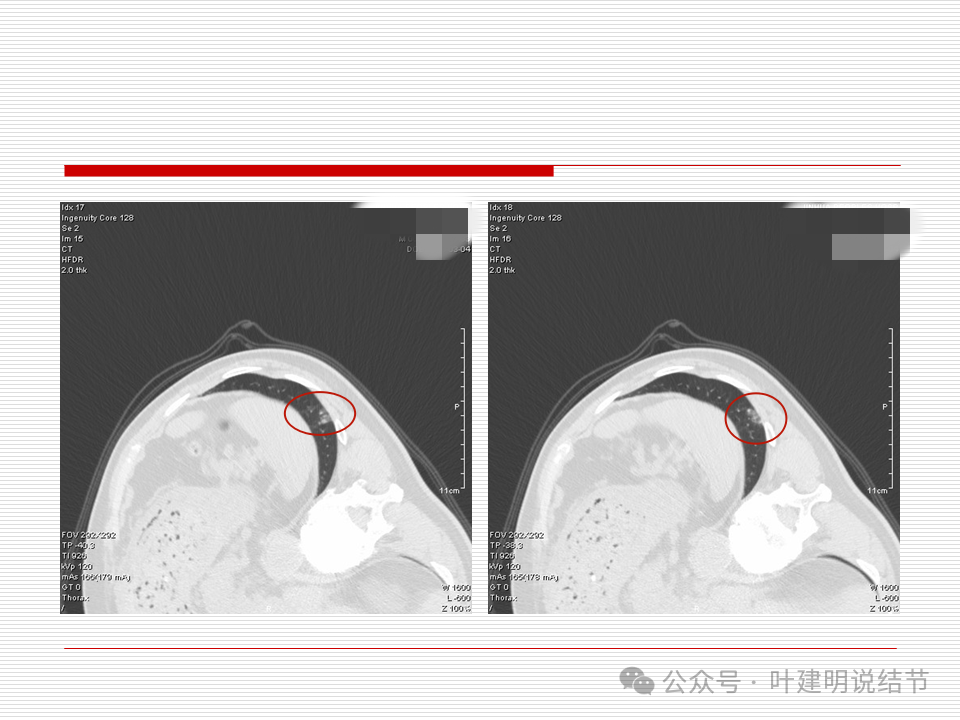

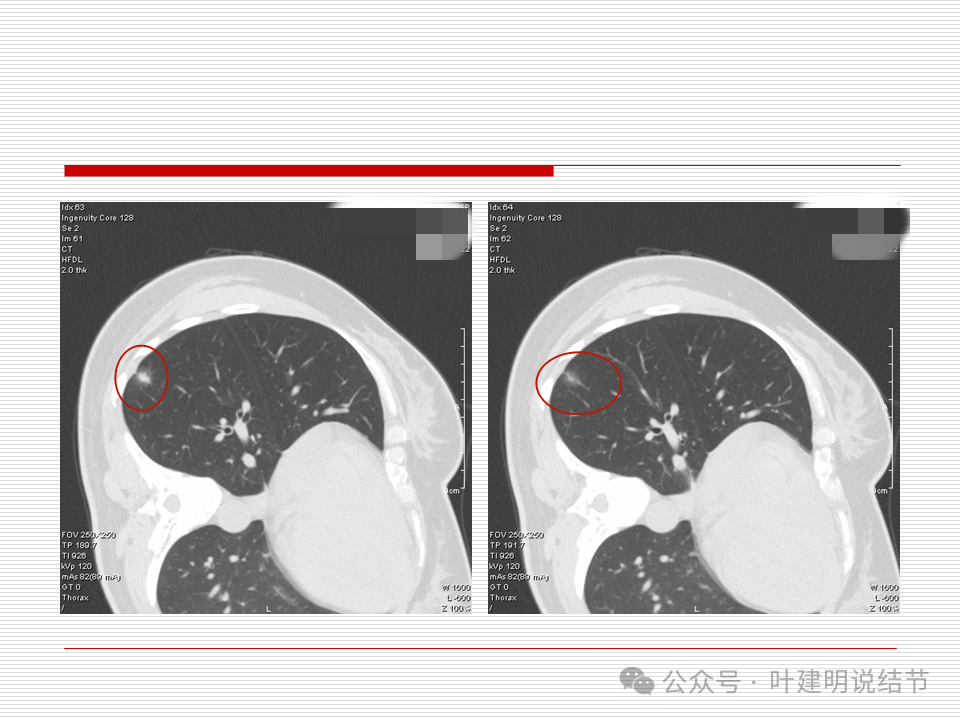

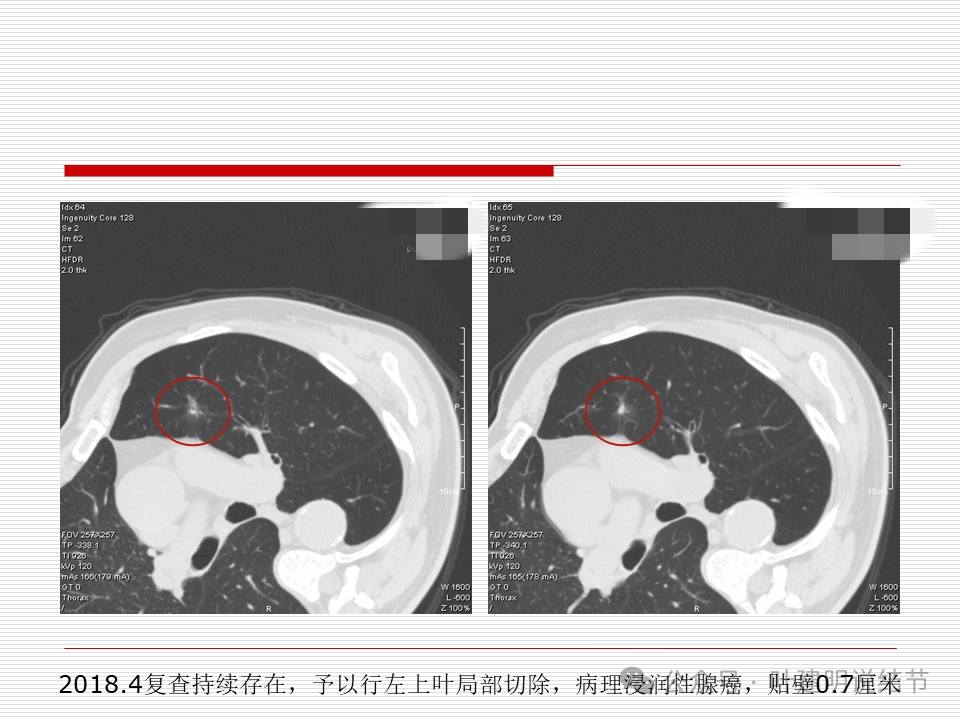

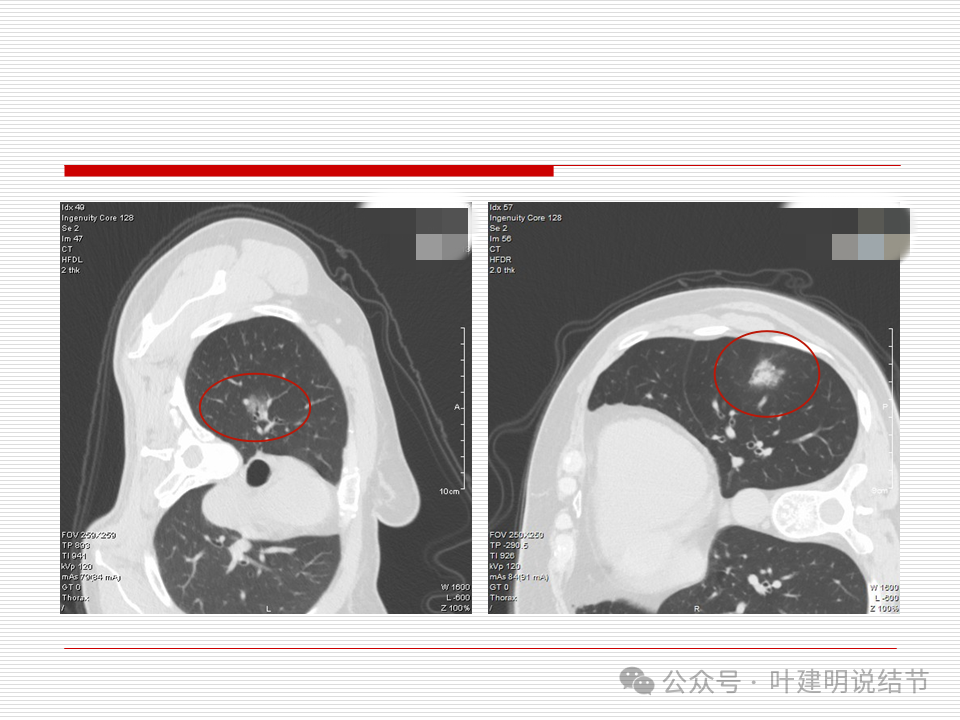

病灶近2厘米,混合密度中大部分是实性的,边缘少许磨玻璃。胸膜牵拉,表面不平分叶,灶内密度紊乱。

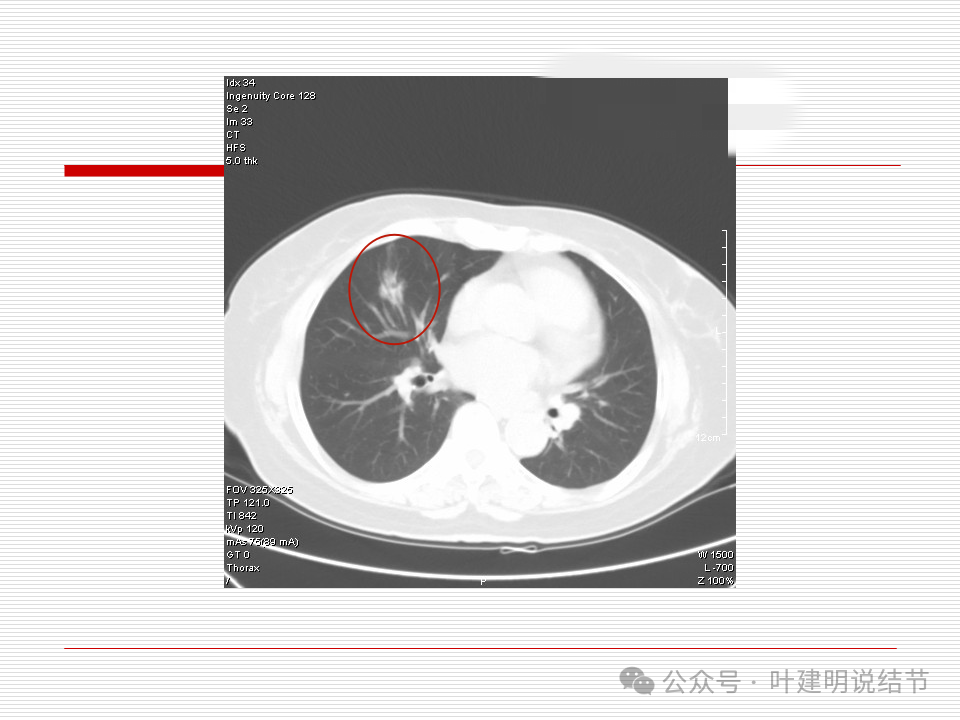

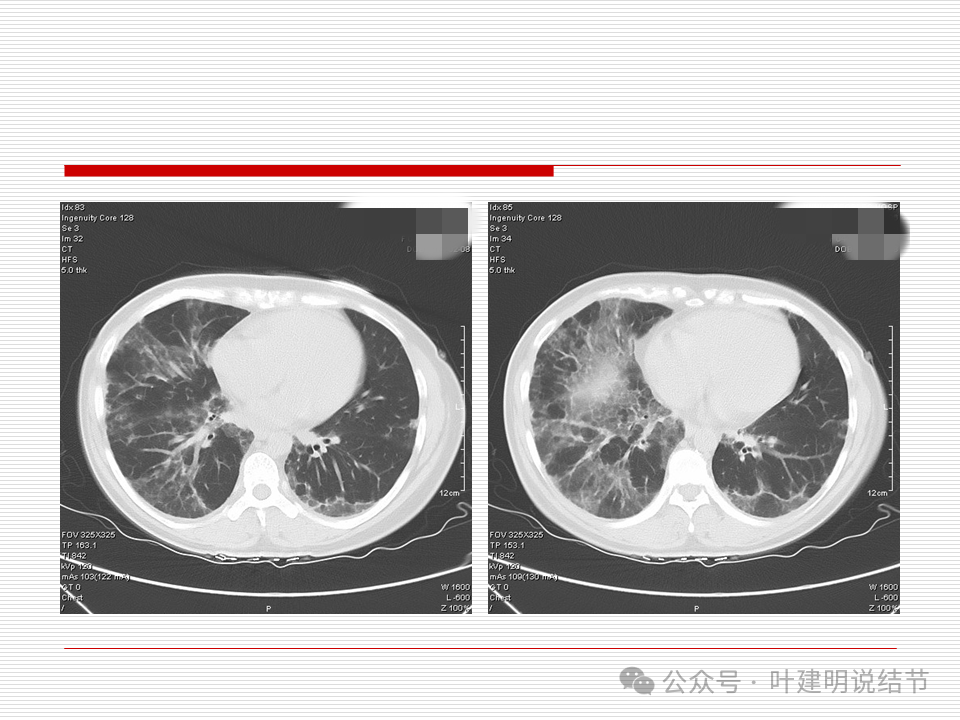

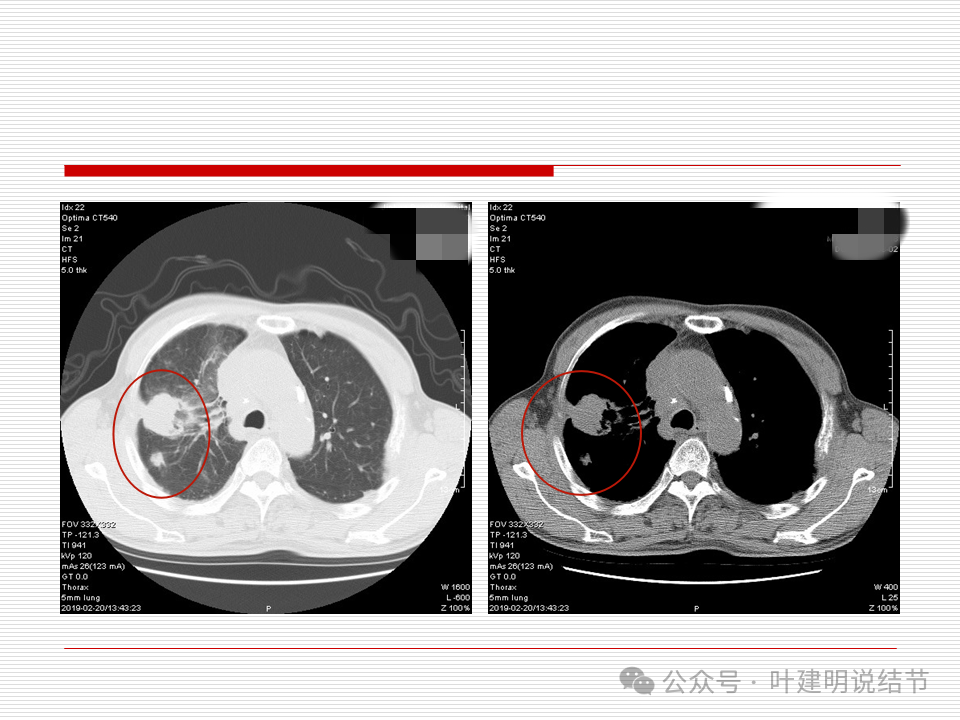

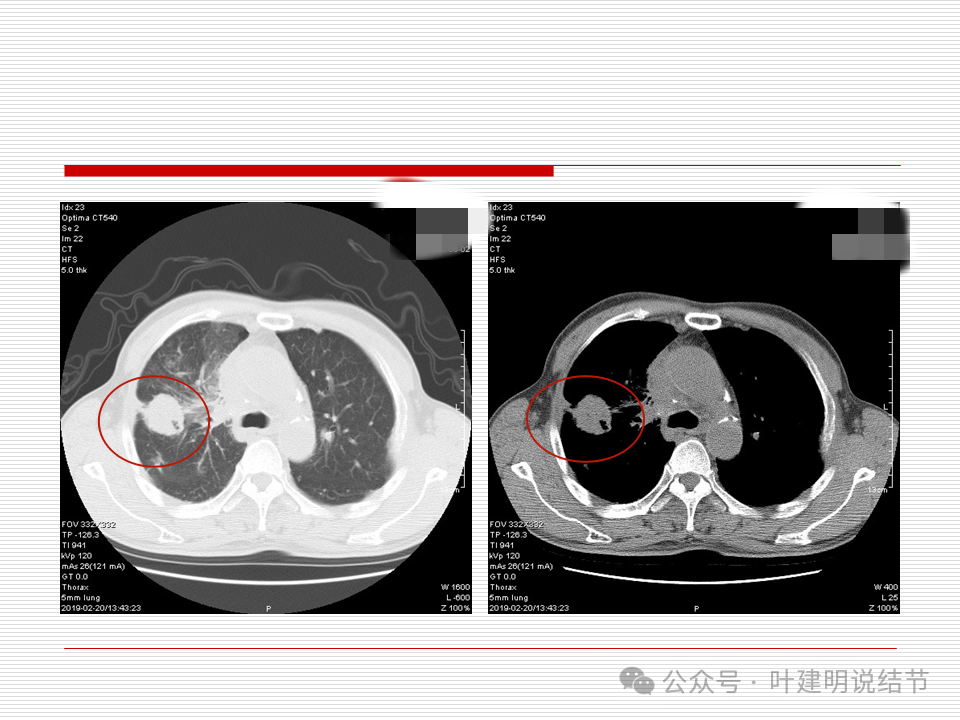

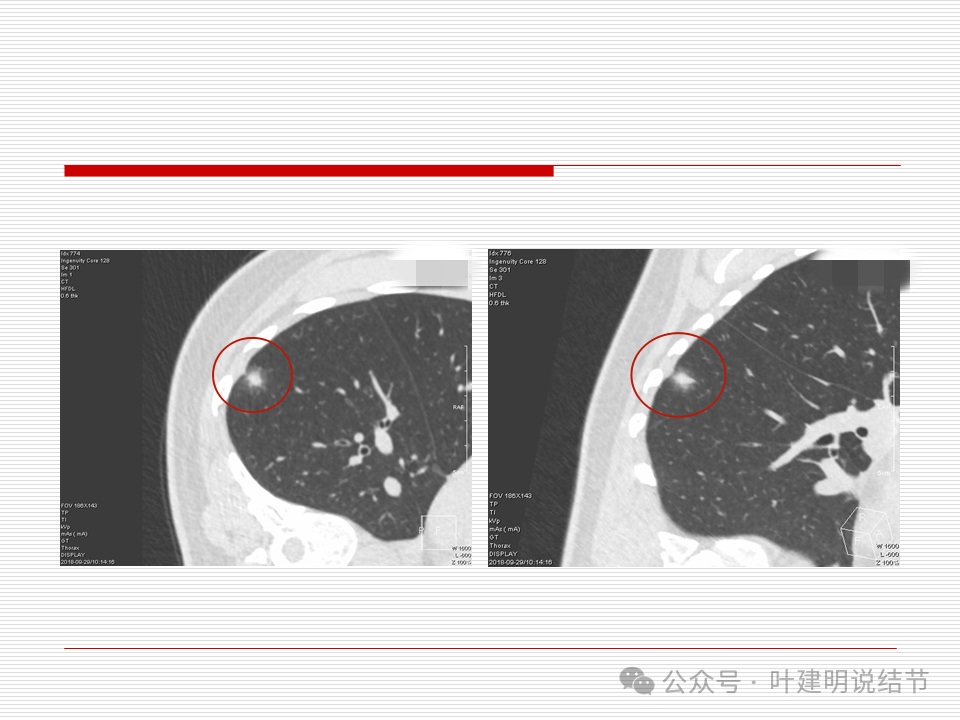

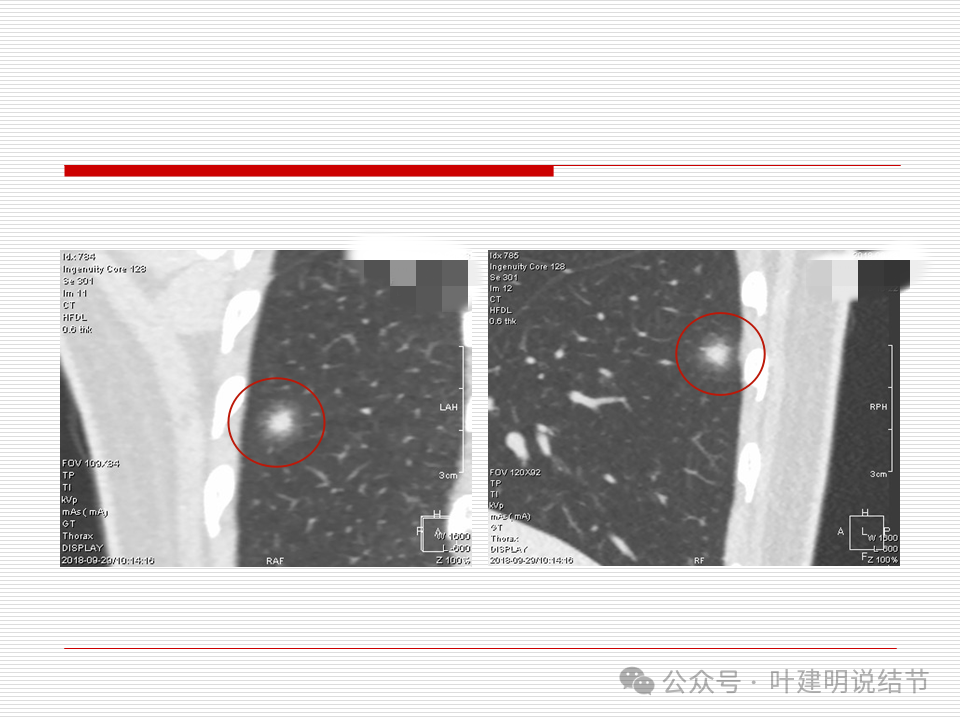

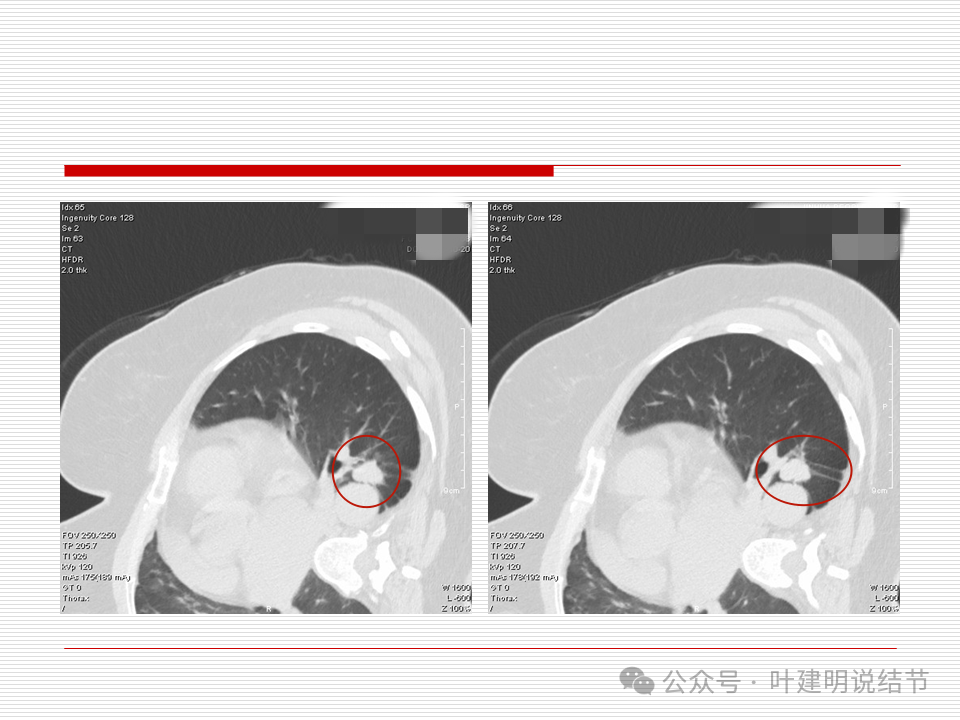

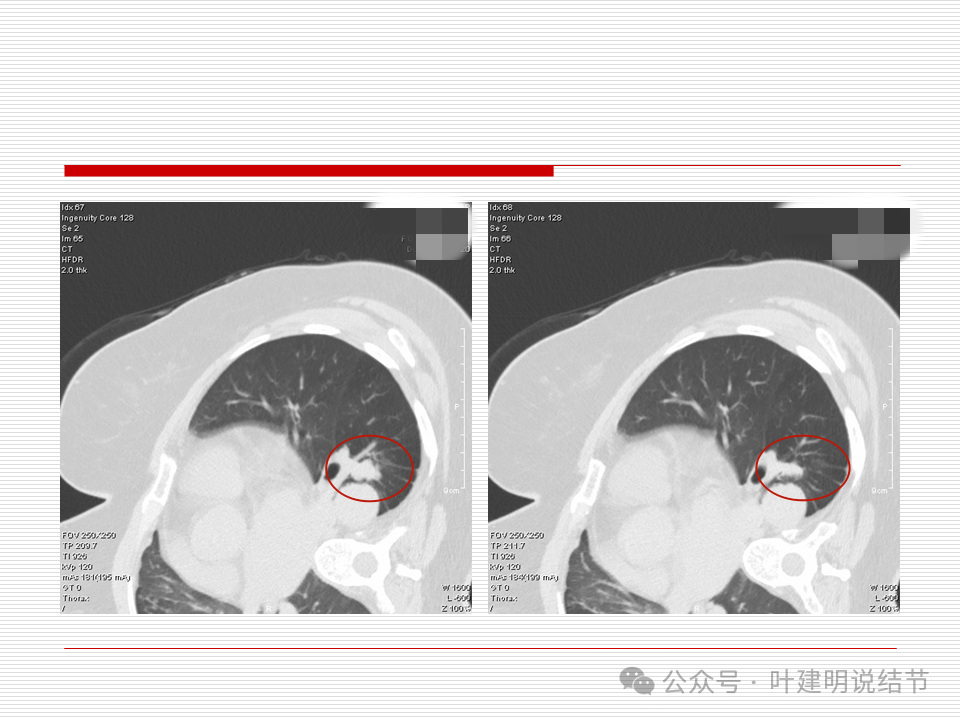

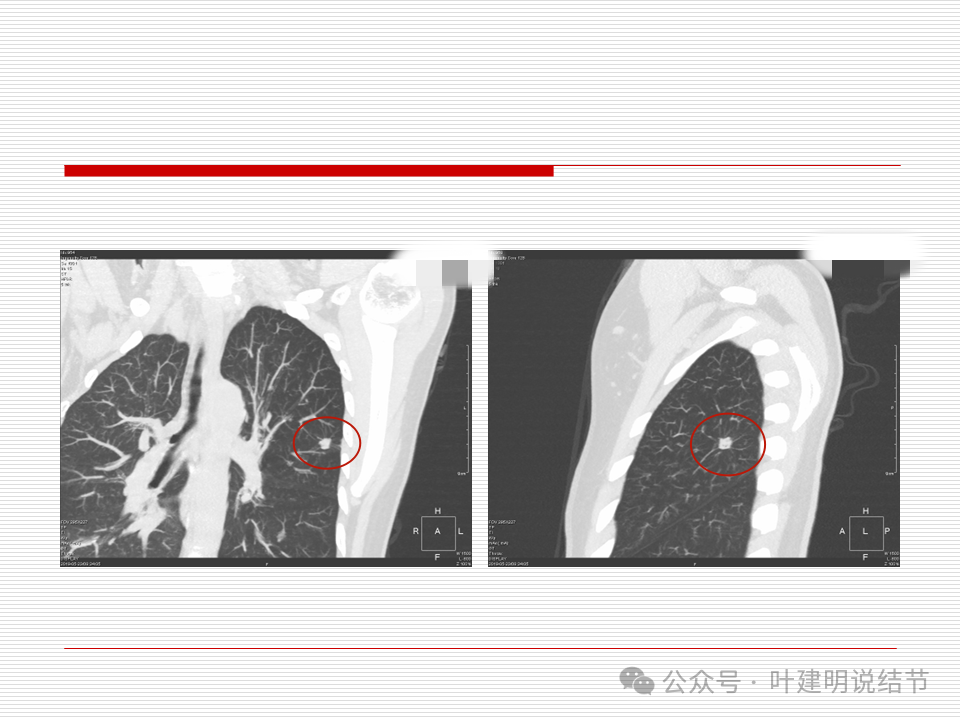

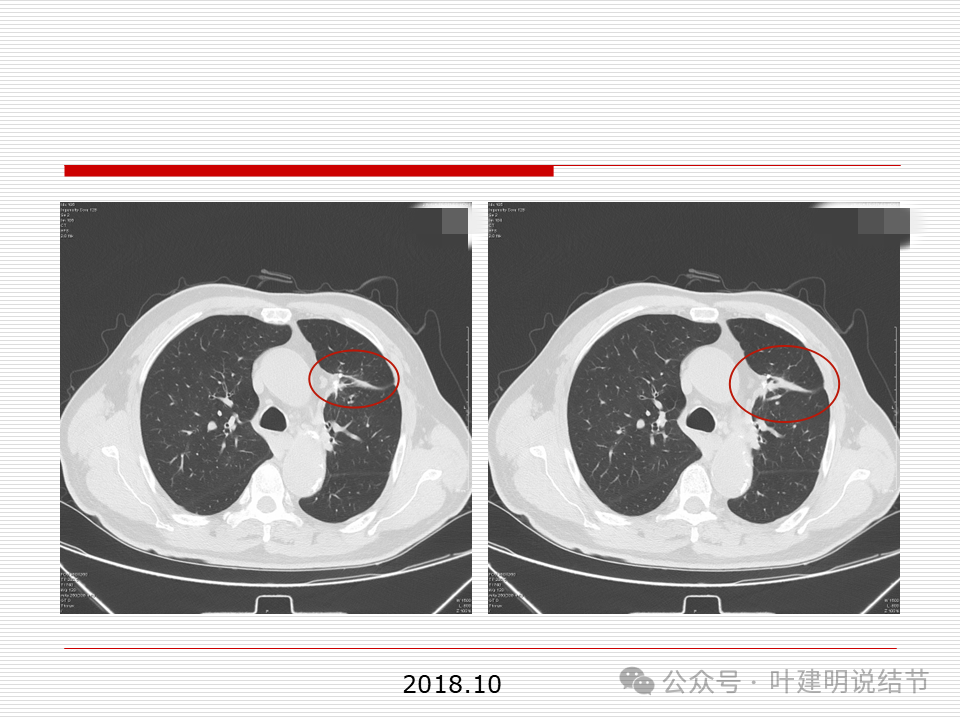

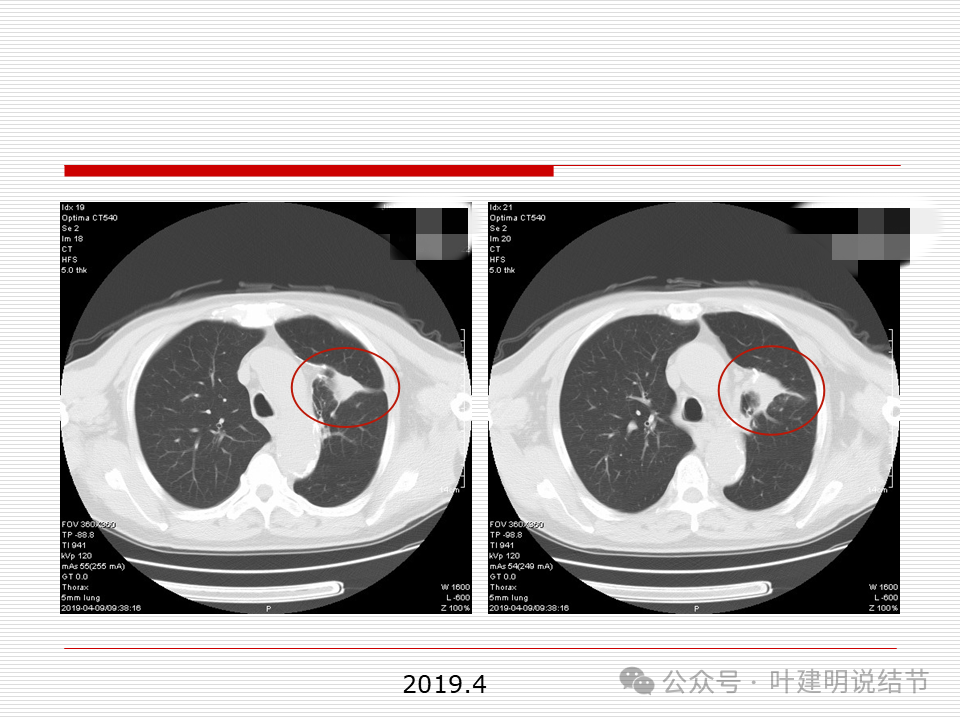

明显的月牙铲征,整体密度高,表面不平,胸膜牵拉,有膨胀性。

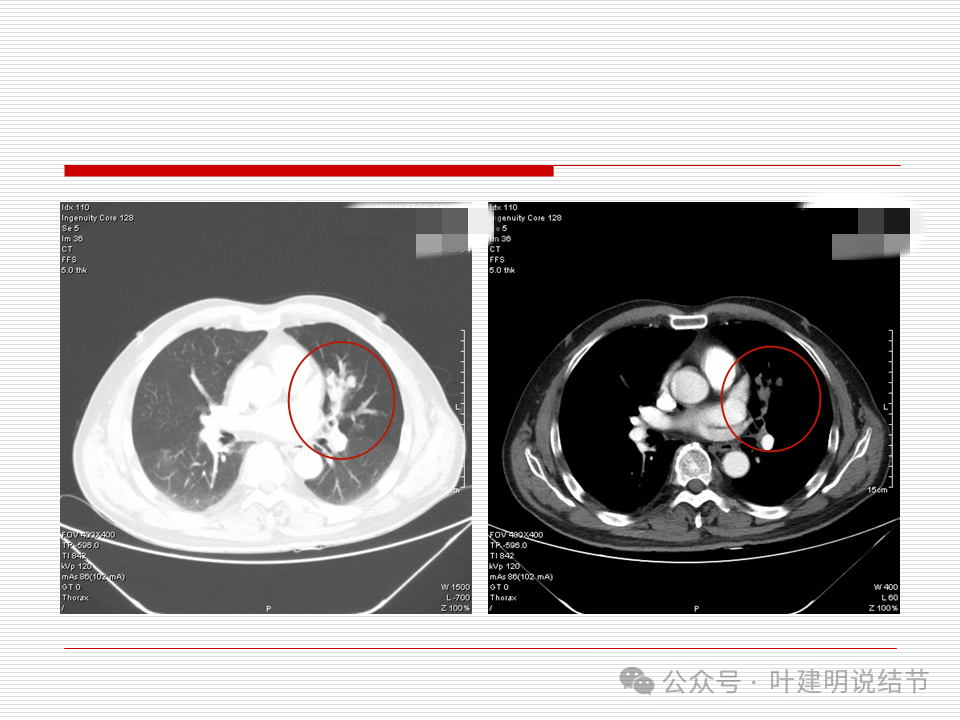

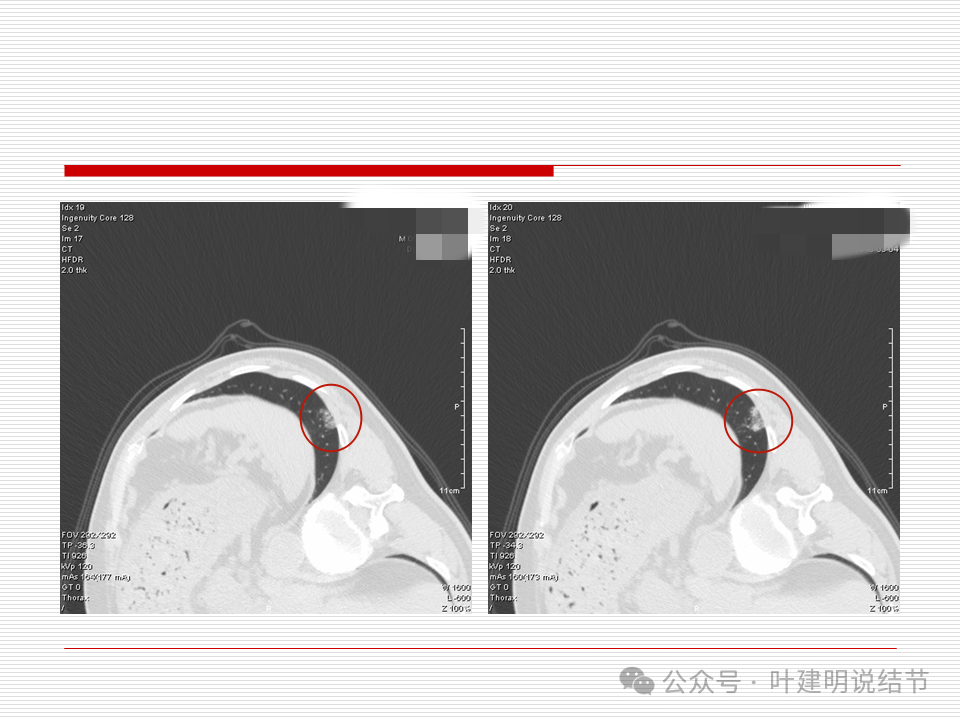

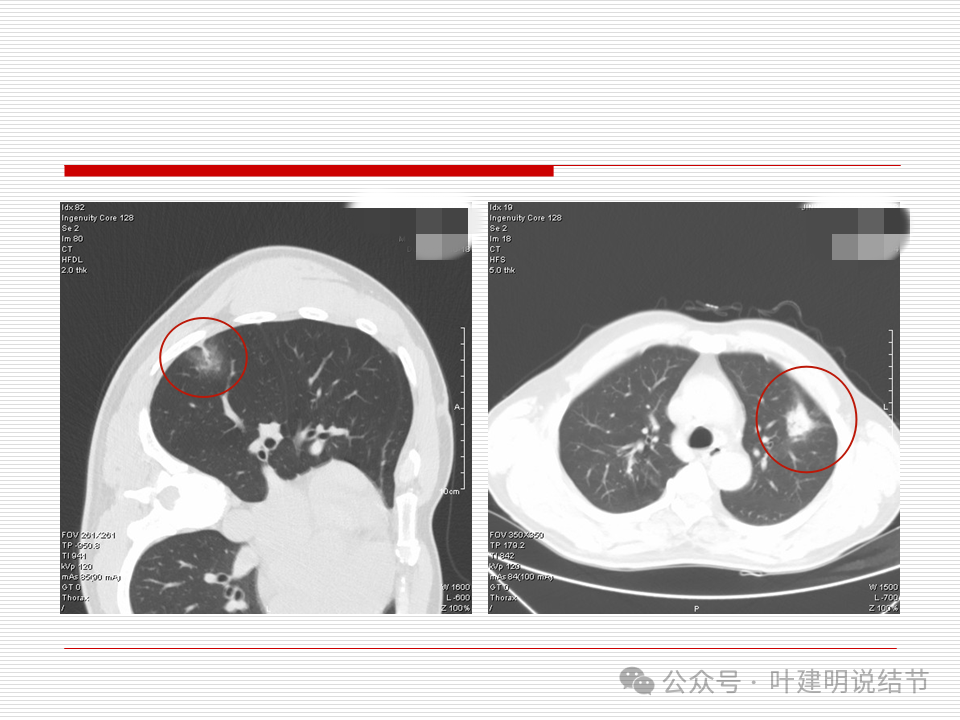

上图月牙铲更明显,胸膜牵拉与毛刺也明显,表面浅分叶,整体轮廓较清。

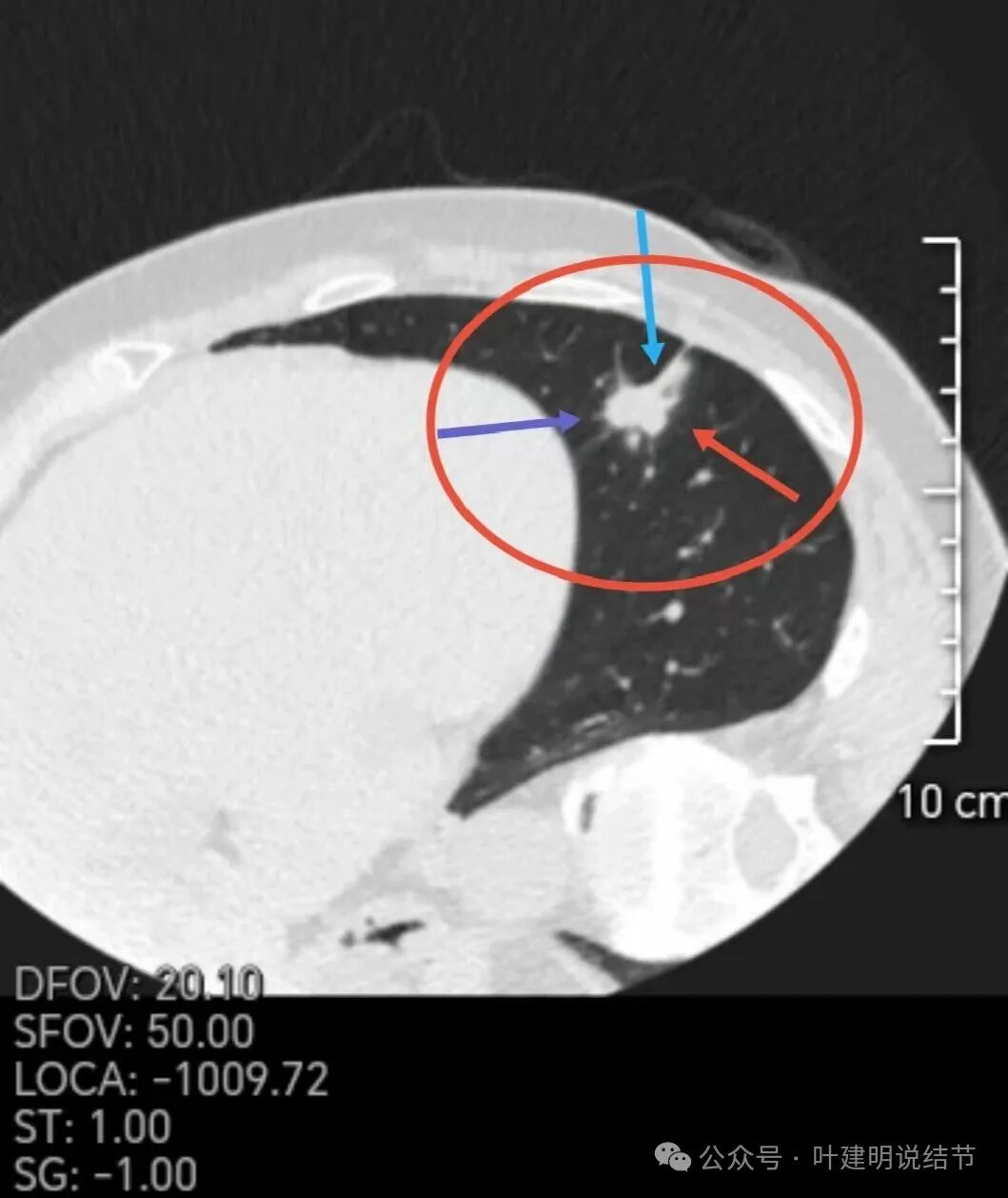

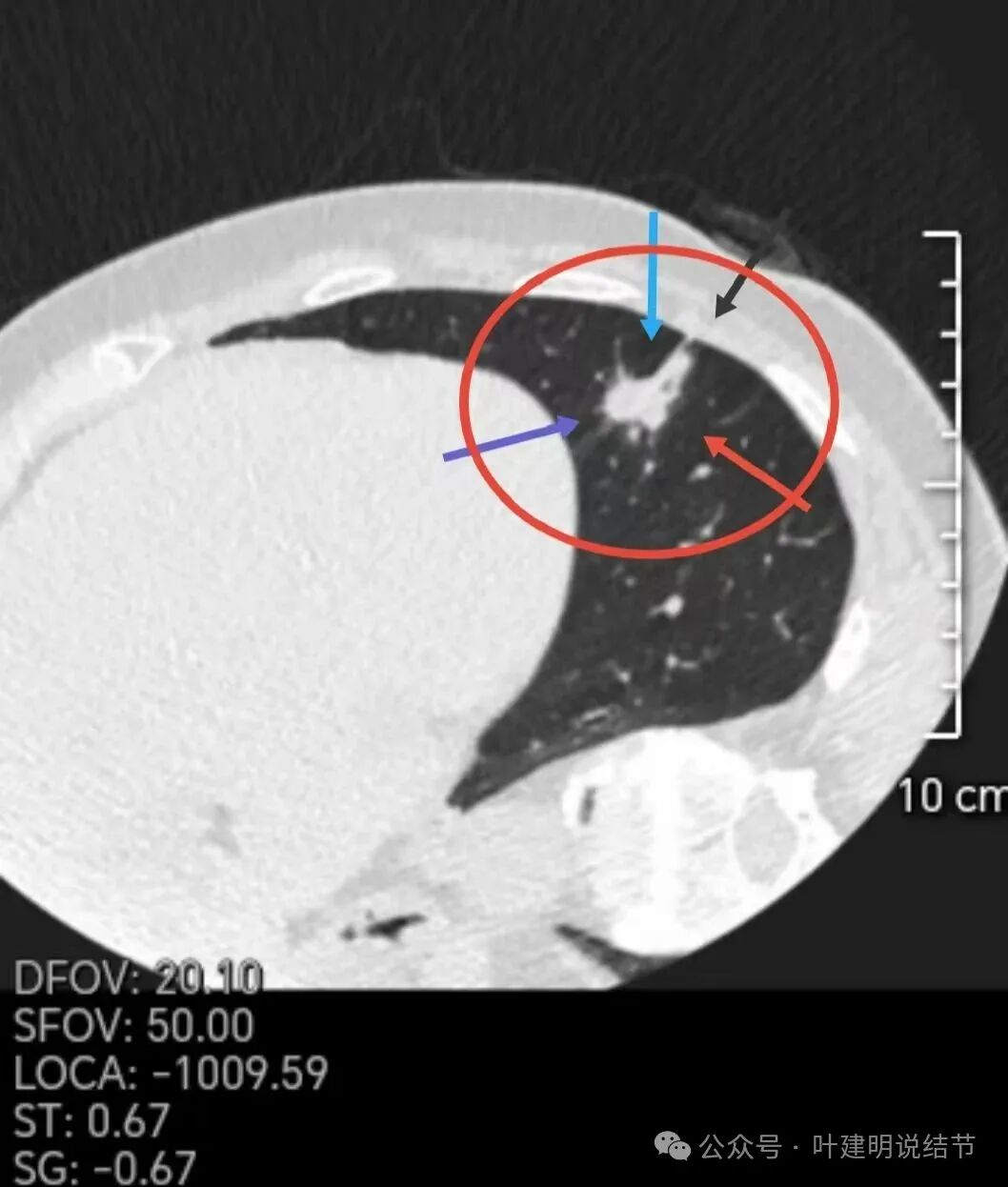

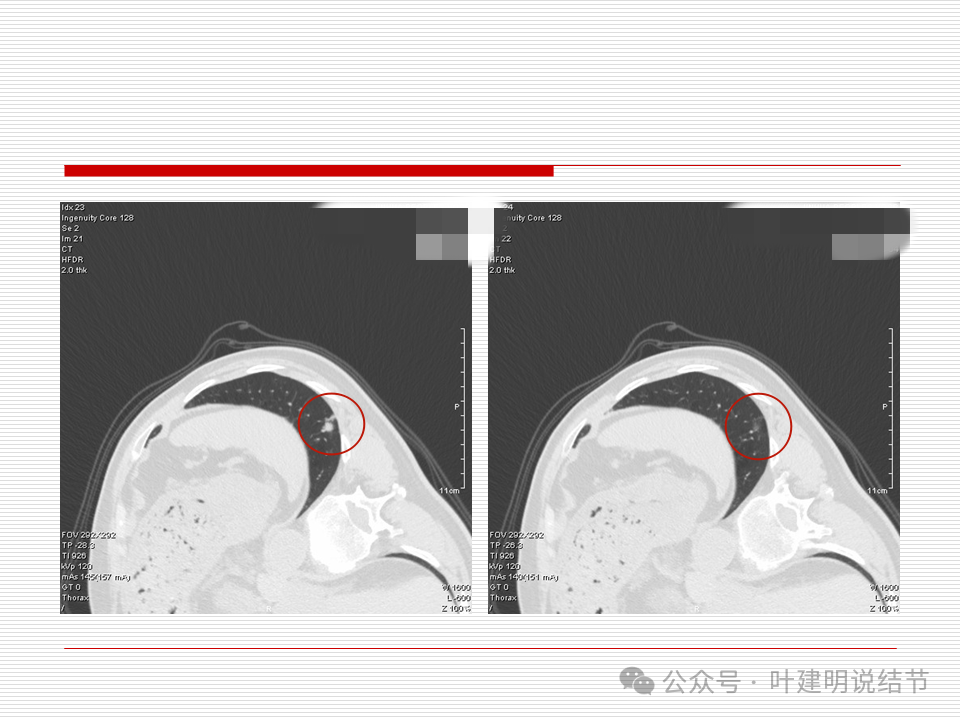

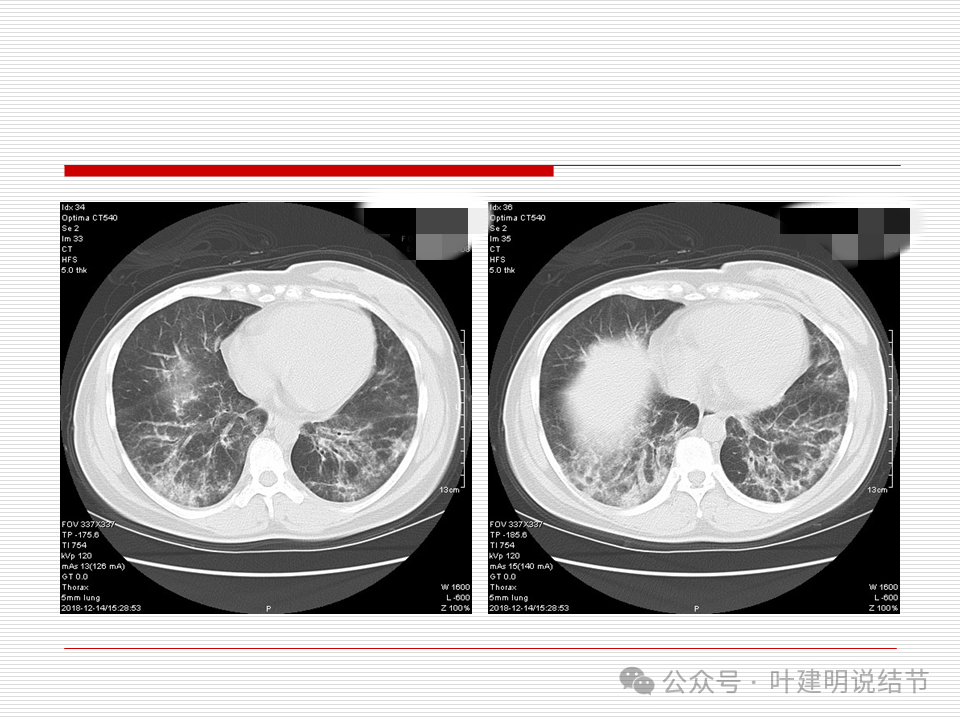

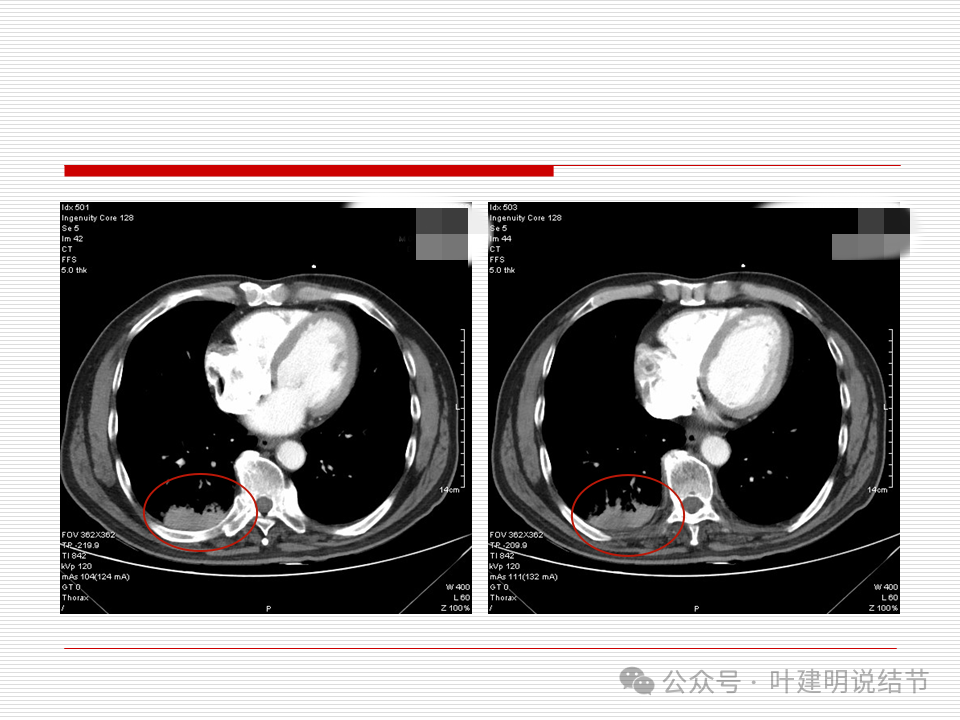

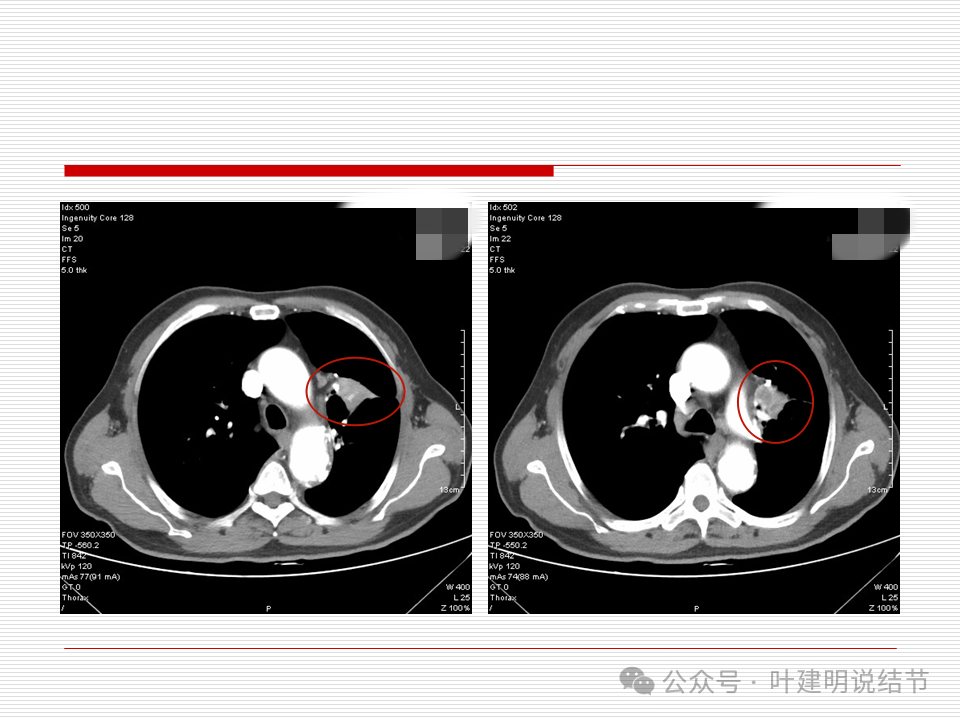

纵隔窗实性密度。

纵隔窗表面不平,实性成分为主。

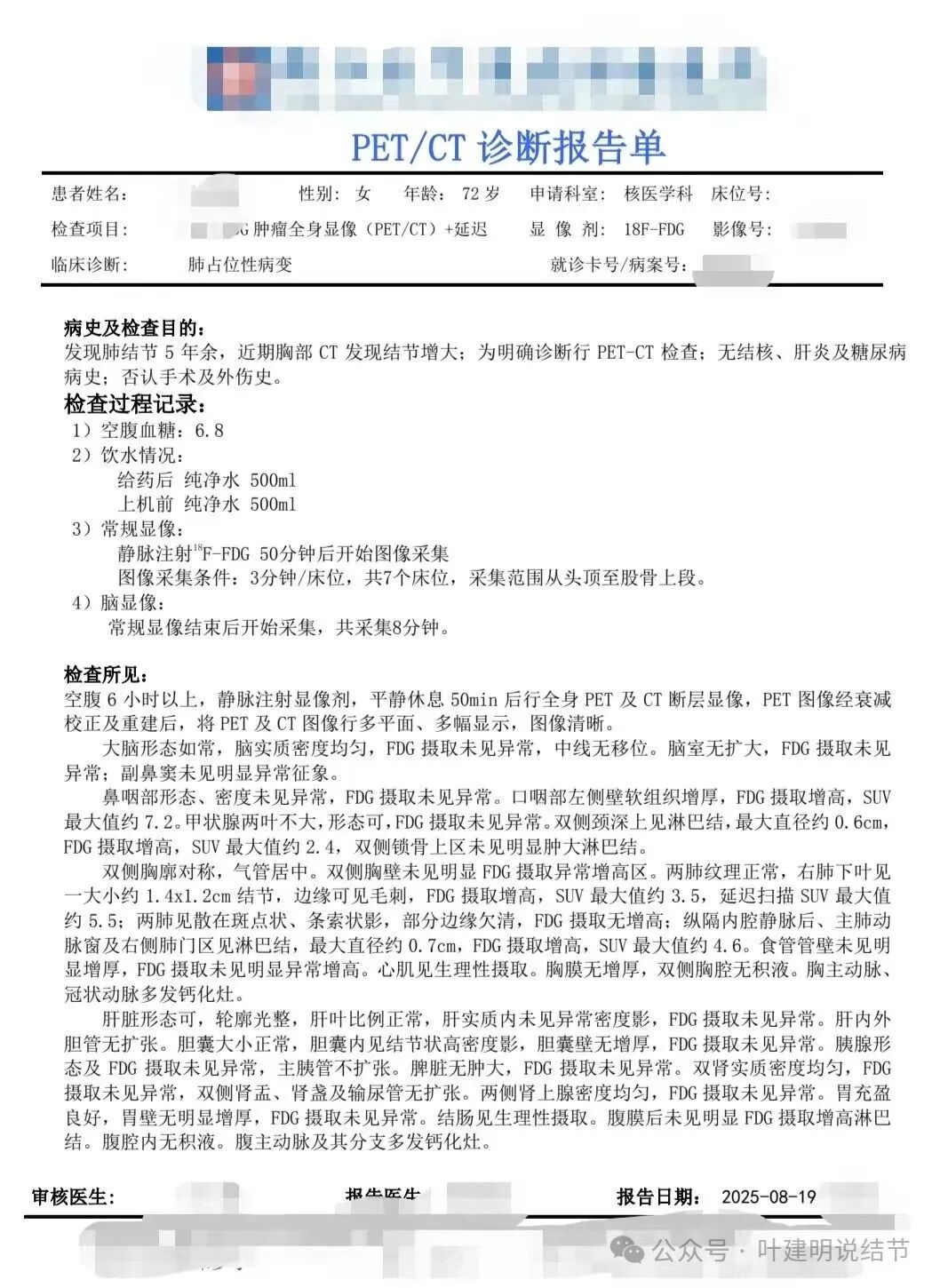

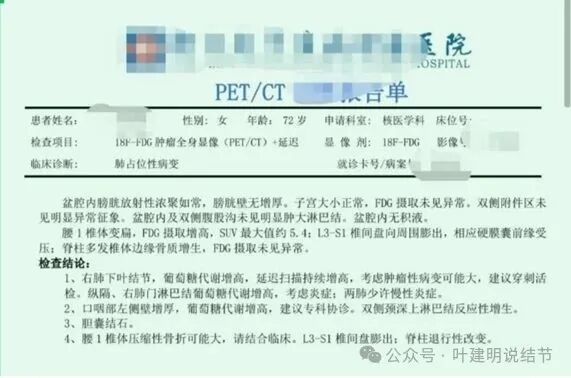

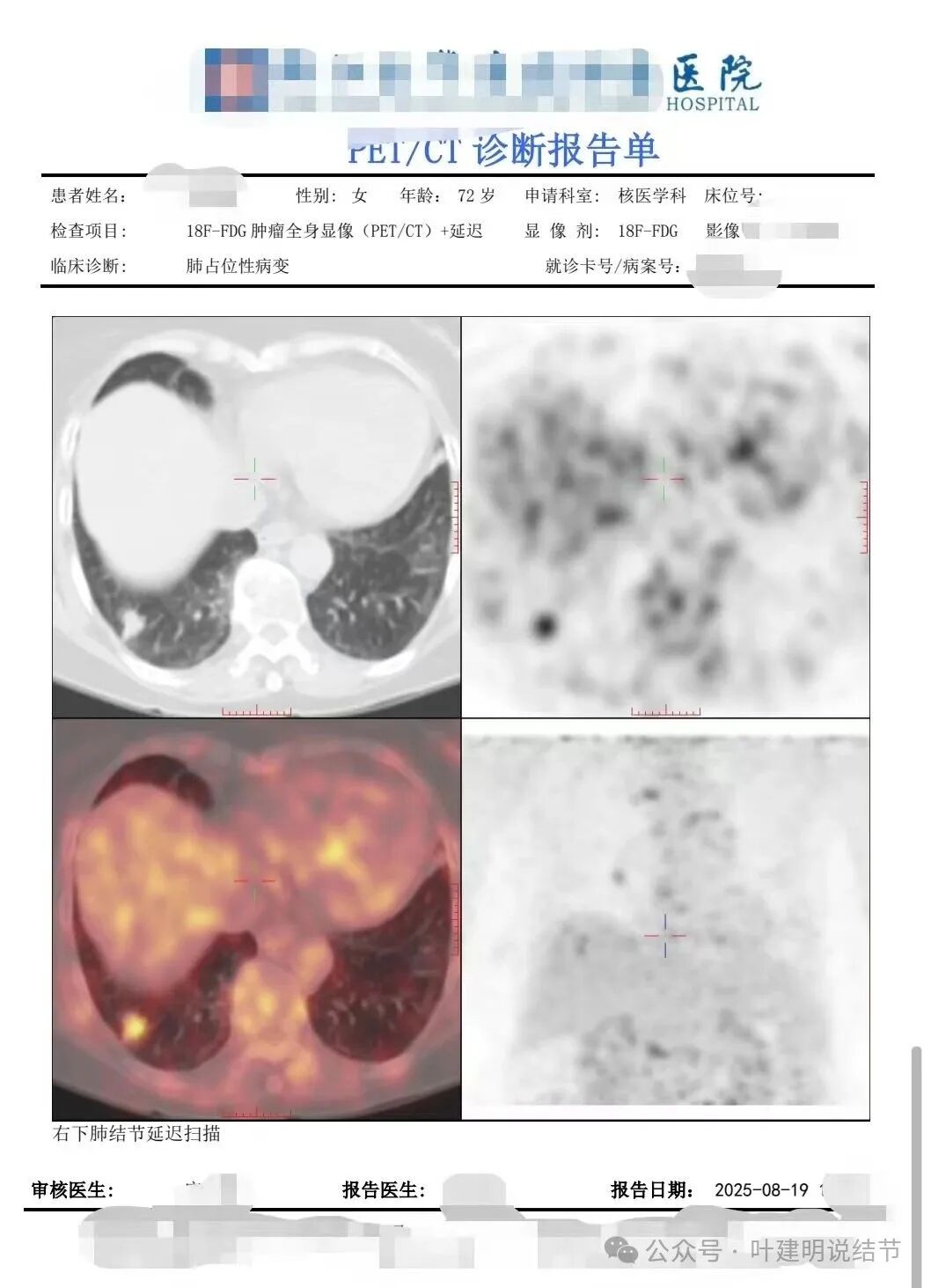

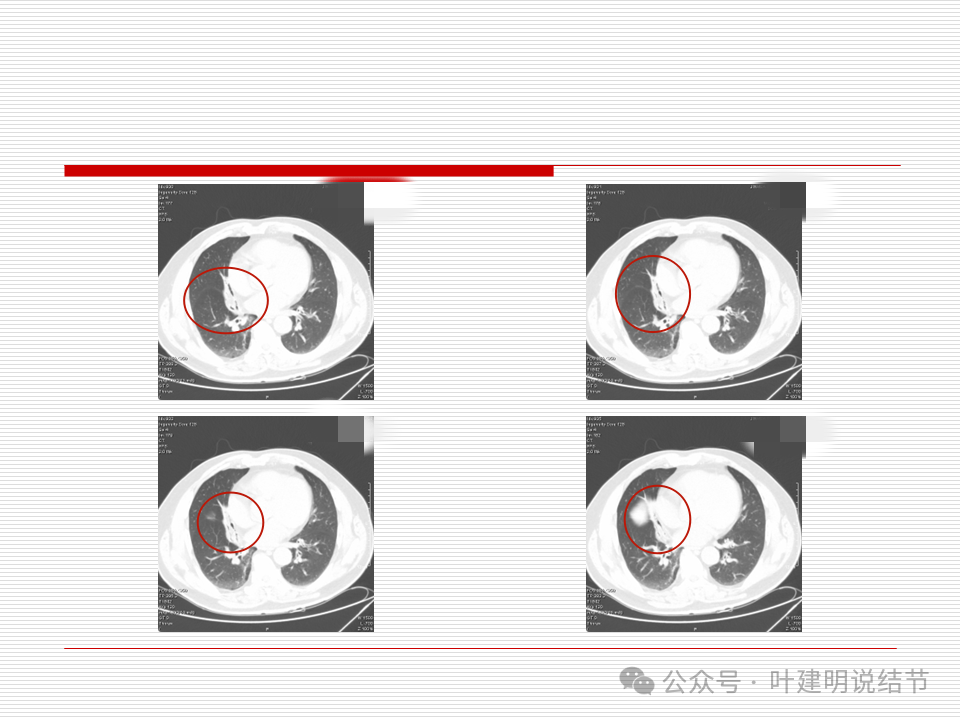

PET-CT示右下叶结节葡萄糖代谢增高,考虑肿瘤性病变可能性大。

临床考虑:

1、诊断问题:患者右下叶结节有以下影像特征:(1)密度:混合密度大部分实性,只有边缘少许似乎有点淡磨玻璃成分;(2)边缘:边缘不平分叶明显;(3)邻近:胸膜牵拉、月牙铲征明显;(4)血管:有血管进入;(5)整体:整体轮廓较清,显得有收缩力与部分视角膨胀性也明显。再加上PET-CT提示代谢增高,从影像上看,这是典型的肺癌表面,而且是浸润性癌,这种大小密度与张力,还容易含有高危亚型。

2、手术问题:由于考虑风险较高,位置较好,建议及时手术切除为宜。术前与患者家属沟通时,考虑72岁高龄,PET未示明显淋巴结转移,基于术后生活质量以及我之前“真伪早期”理论的说法,倾向楔形切除加淋巴结采样。但需要患方充分知情同意。

最后结果:

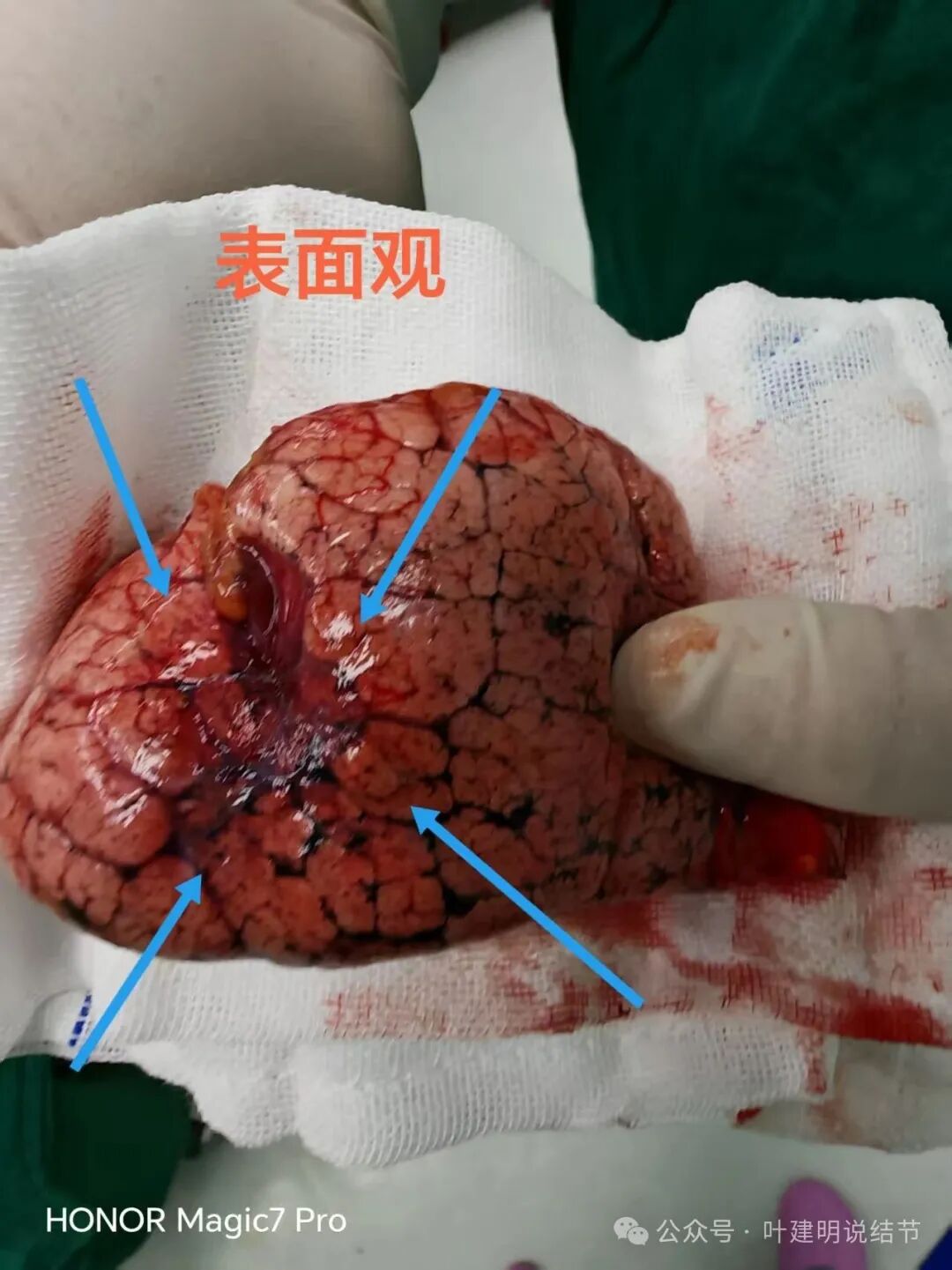

结友家属商量后同意微创手术,并考虑楔形切除及淋巴结采样。进胸后见此处胸膜皱缩,病灶明显表面可见,予以距离病灶足够距离楔形切除,取出标本后居然如下所见:

胸膜皱缩的力量不是很强。

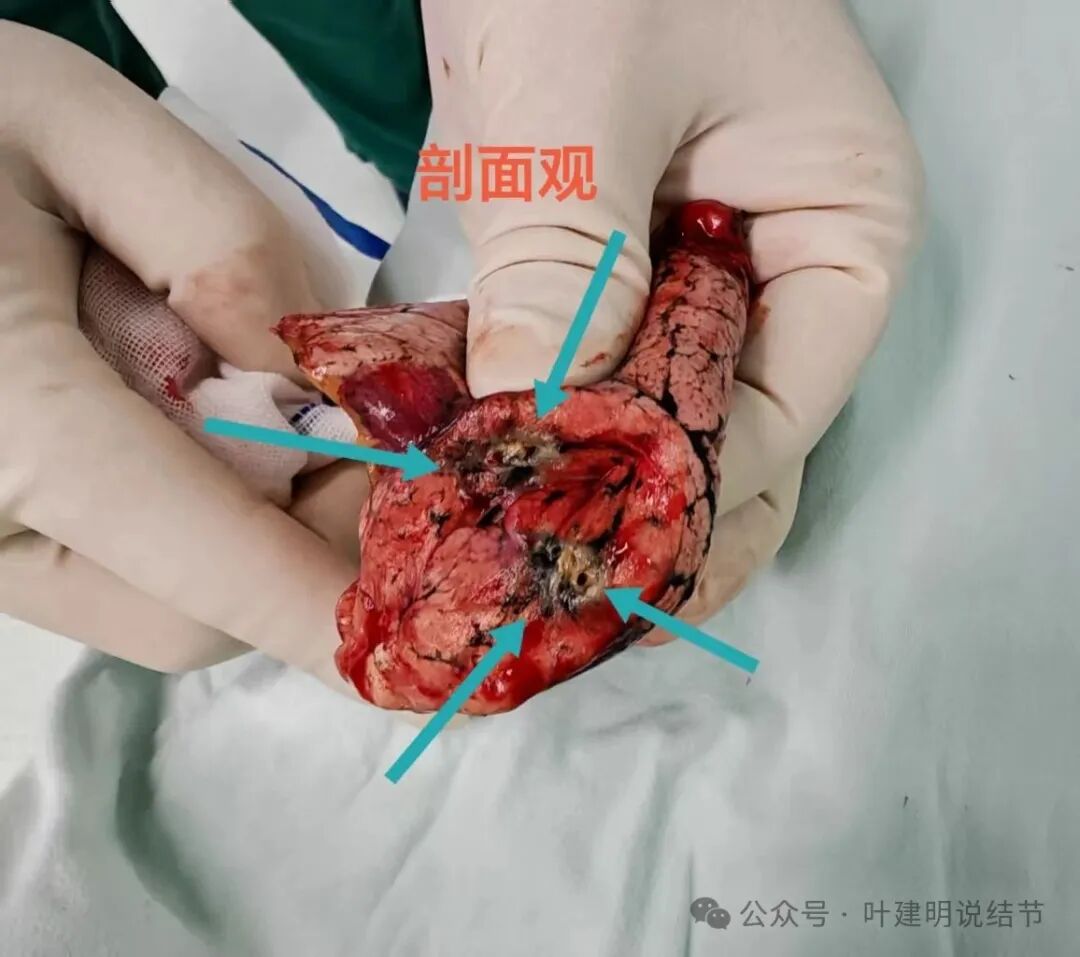

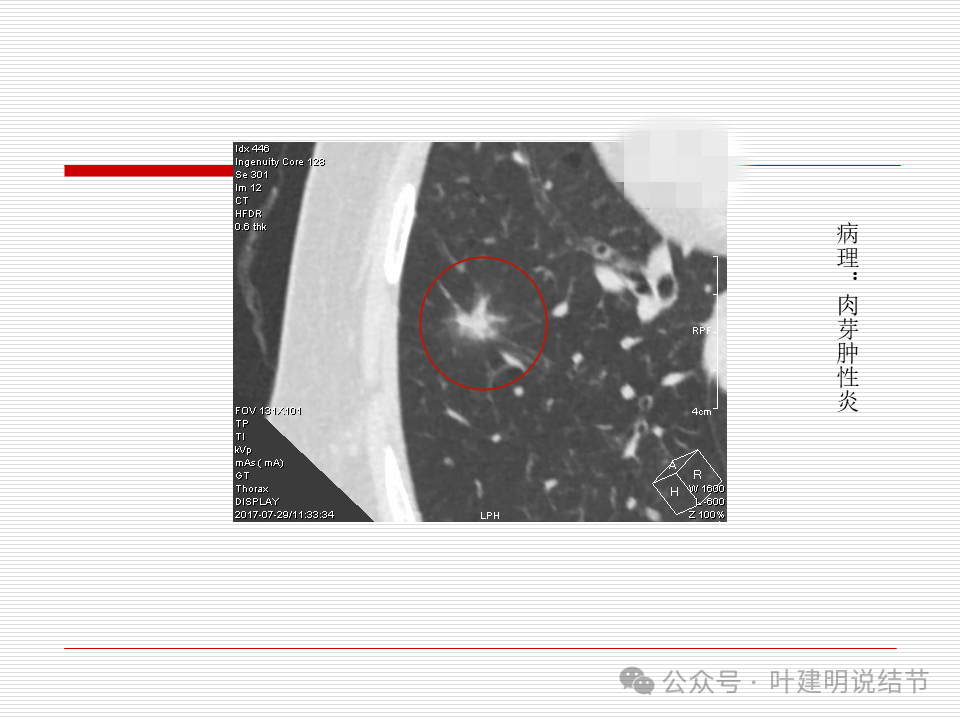

剖面有脓性分泌物且伴病灶内小空洞,肉眼看像肉芽肿性炎,不像肿瘤。

术中送快速病理报:肉芽肿性炎伴坏死!

感悟:

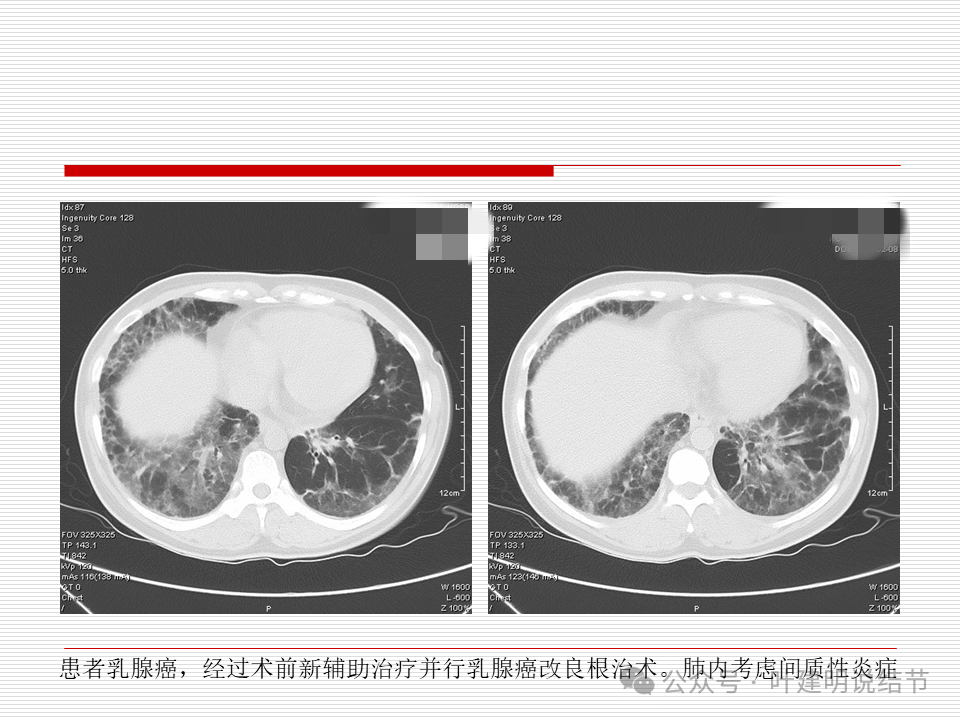

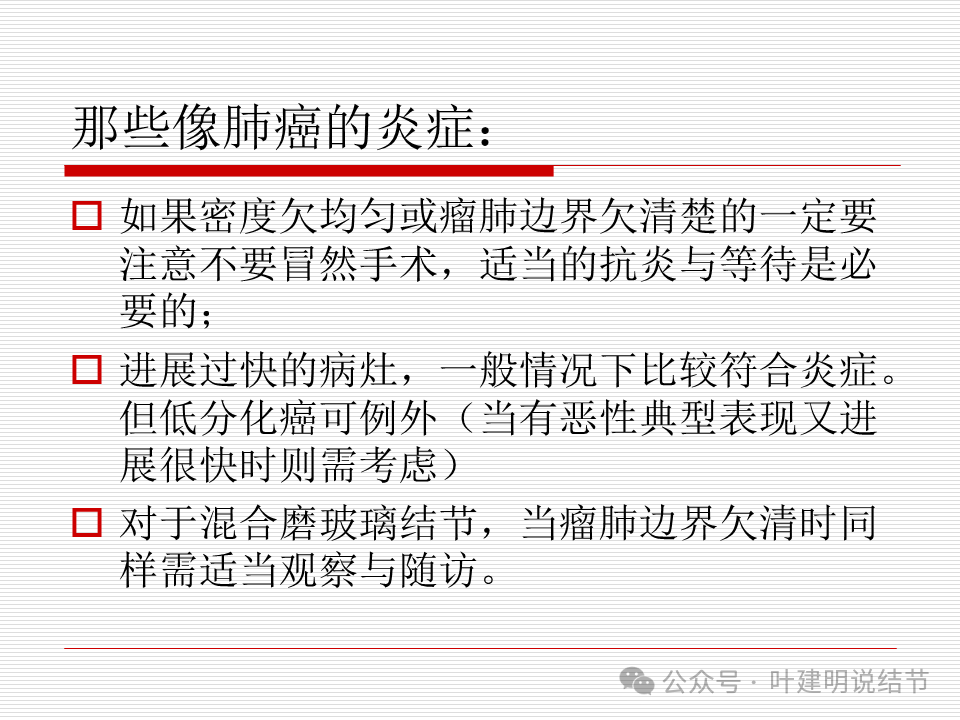

这样的病灶居然不是肺癌!这大出我的意外,也与术前所有的检查意见相左。我们回头再来看到底有哪些迹象值得我们注意,并在后续的临床工作中汲取的教训。我仔细再回看术前的影像,如果定要找出不支持恶性的征象,我想下图当中的磨玻璃成分密度过淡,瘤肺界限不太清晰或许是唯一值得怀疑的地方:

病灶主体是实性成分的,但在绿色箭头所指的位于是有淡磨玻璃成分的边界处,如此淡的磨玻璃成分容易不是肿瘤性的磨玻璃成分。还有就是发现的时间还短,如果复查的间隔时间长一些,会不会有所不同?当然这样的病灶胸膜牵拉明显,恶性特征典型,PET提示肺癌,不同医院的医生也都认为是肺癌,不管家属还是医生都不一定能熬的住不手术的,因为此例患者就是非常着急的联系我予以尽快手术,多一个星期都等不住(因为另一三甲医院也是叫他尽快手术)。或许该汲取的教训仍只有:检查发现的肺结节,恶性征象再典型,也最好能适当随访后再评估。当然回头看,肉芽肿性炎一般也好不了,楔形切除明确并去除了病灶仍是合理与值得的。

延伸阅读:

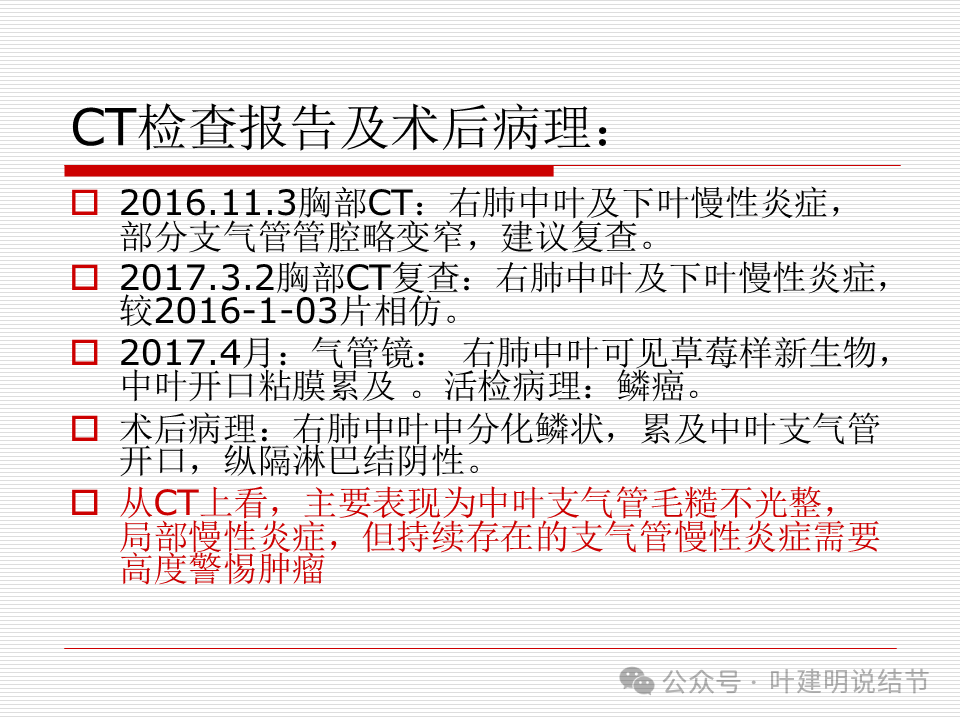

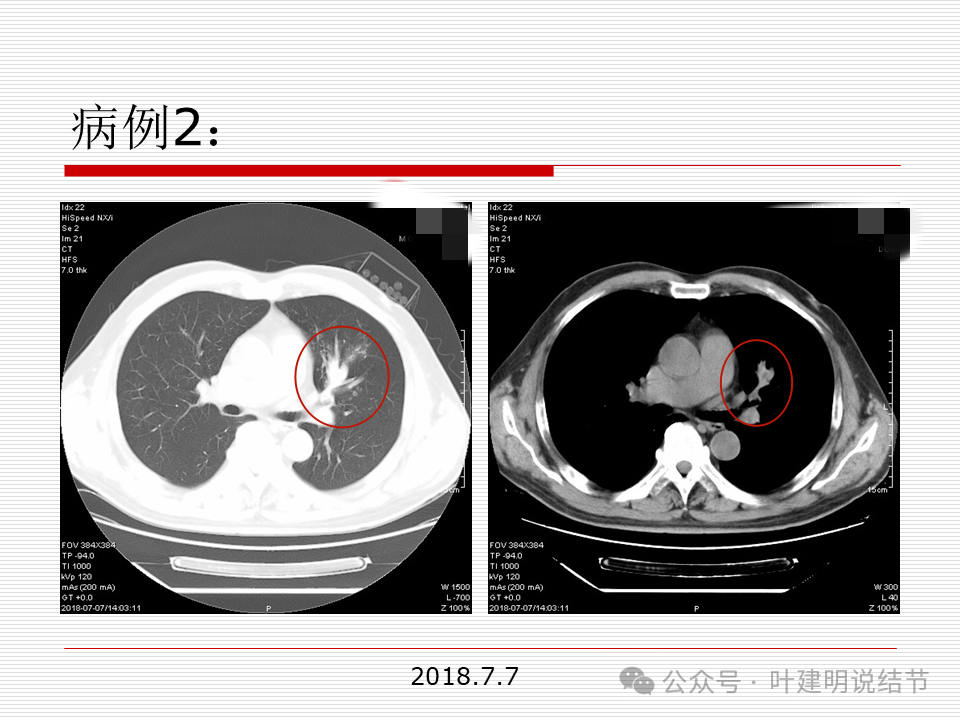

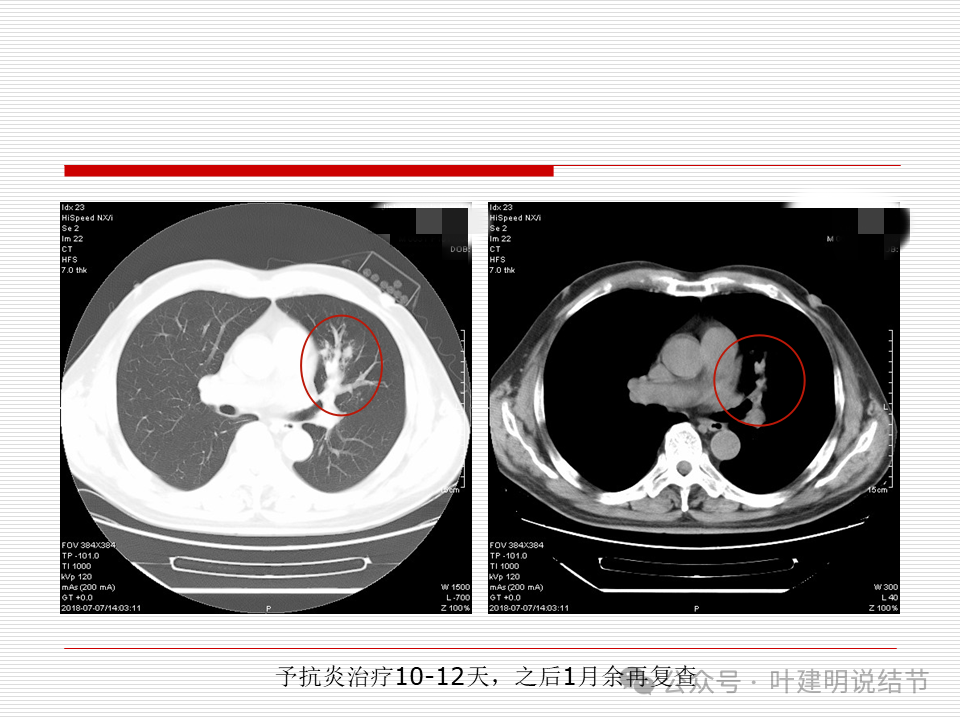

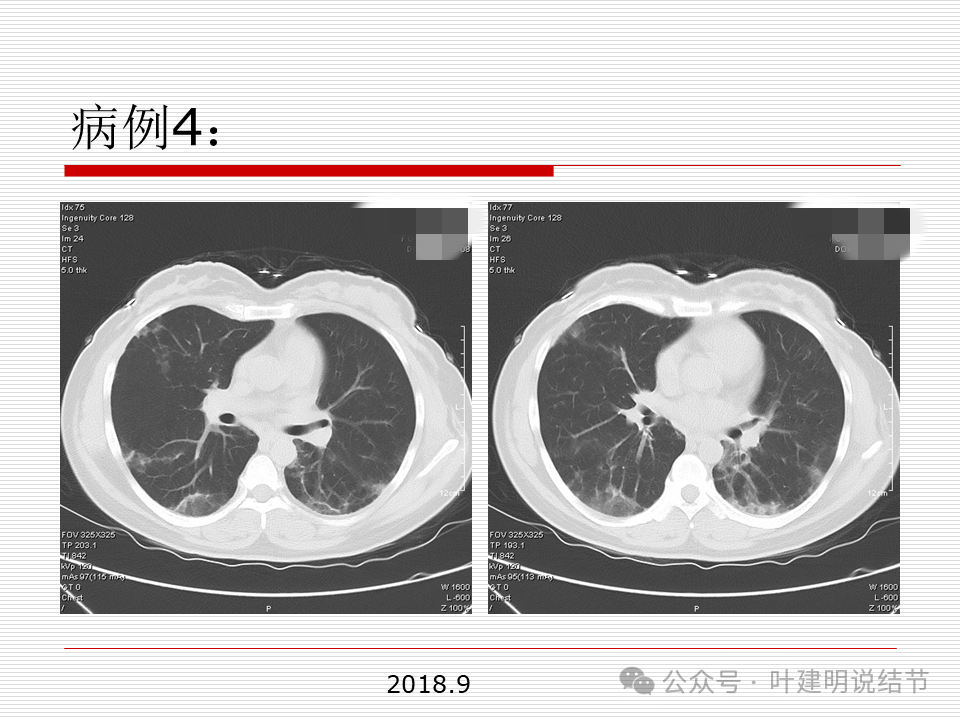

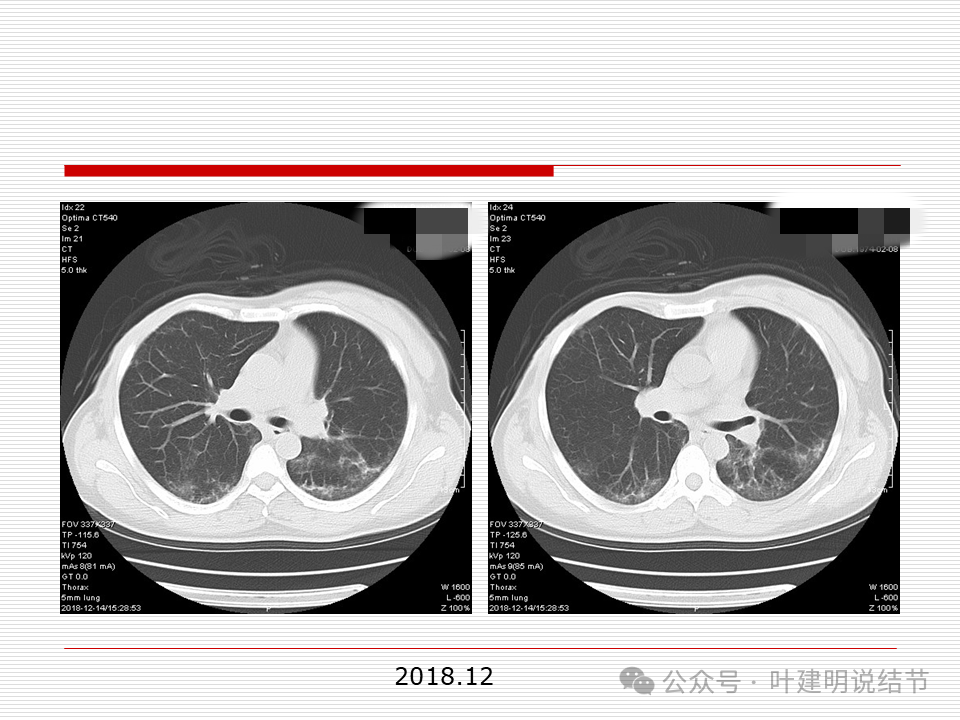

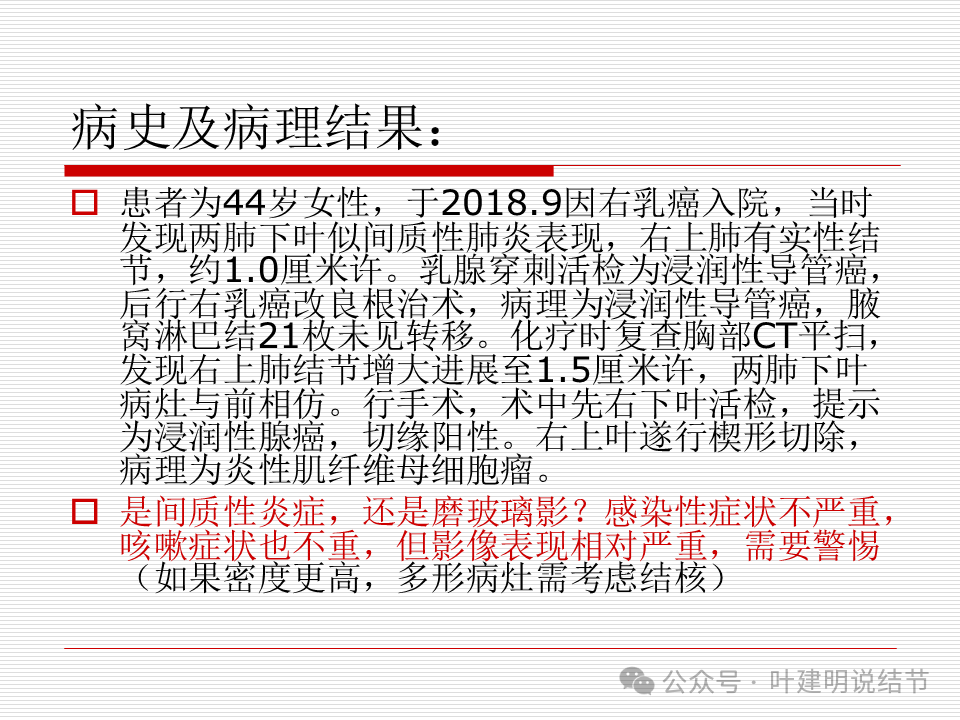

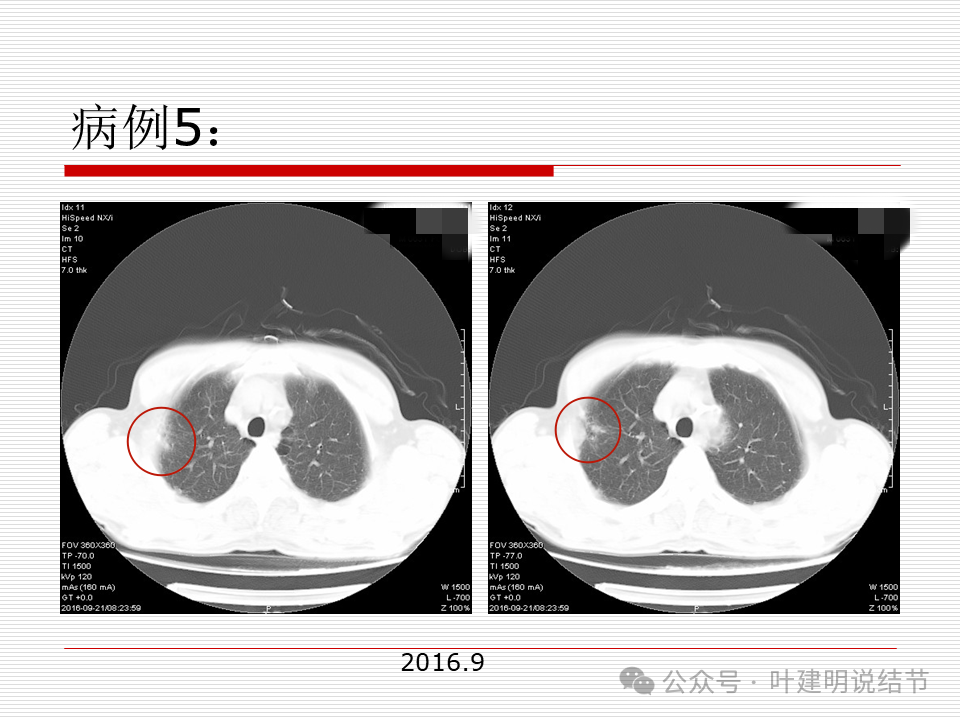

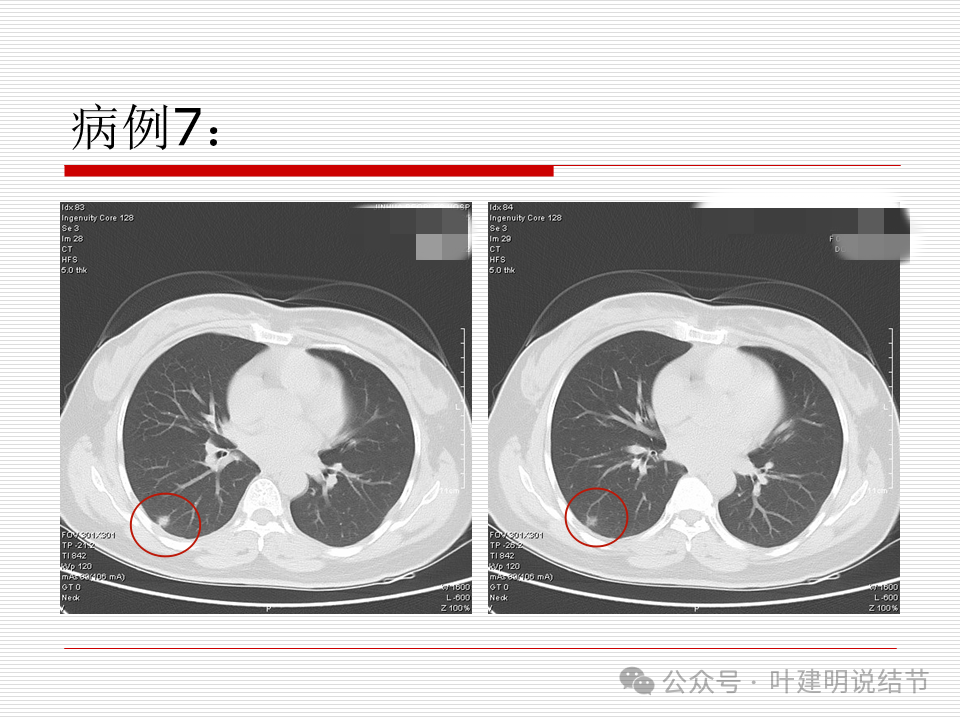

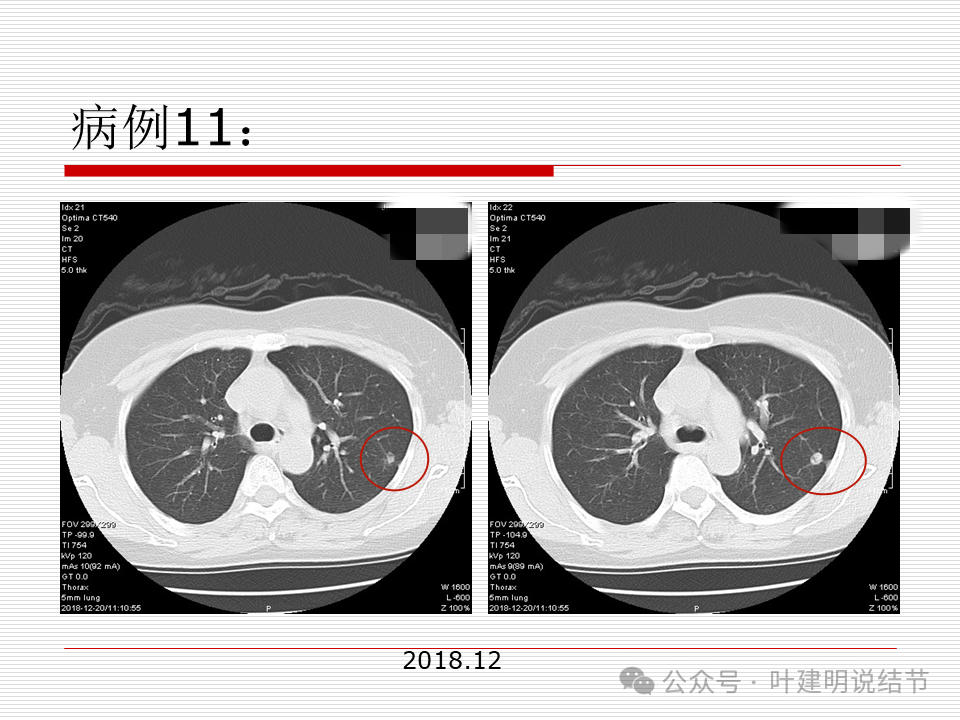

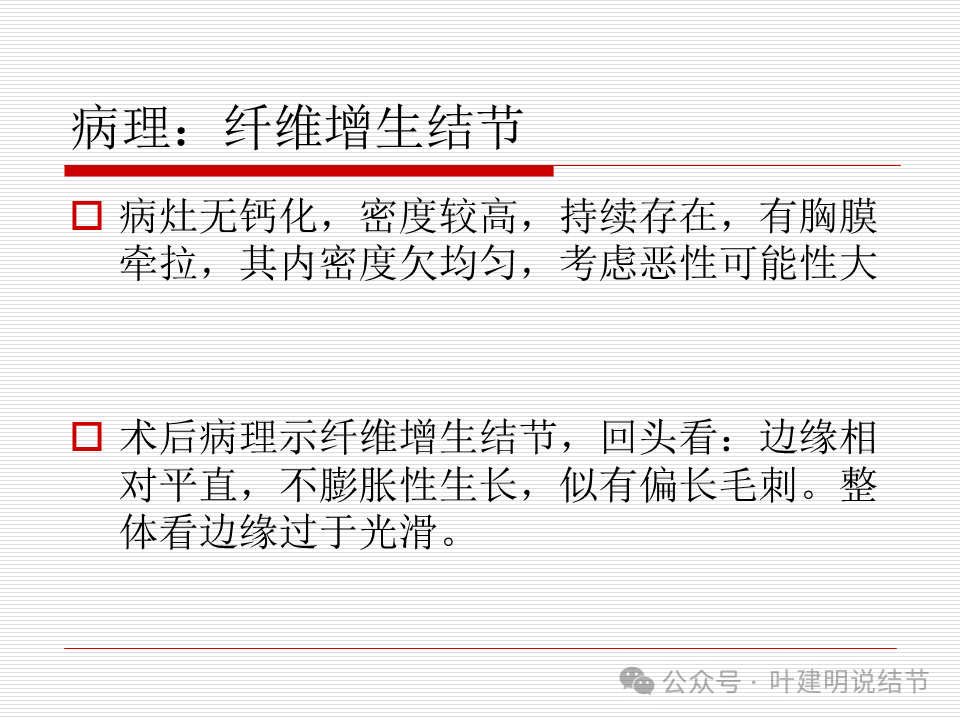

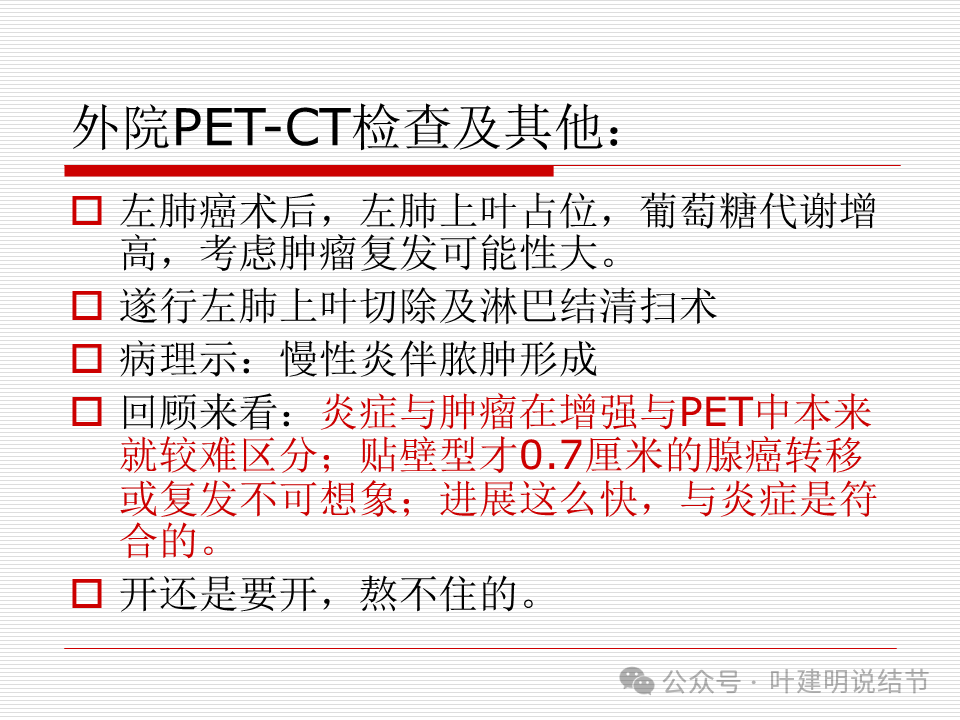

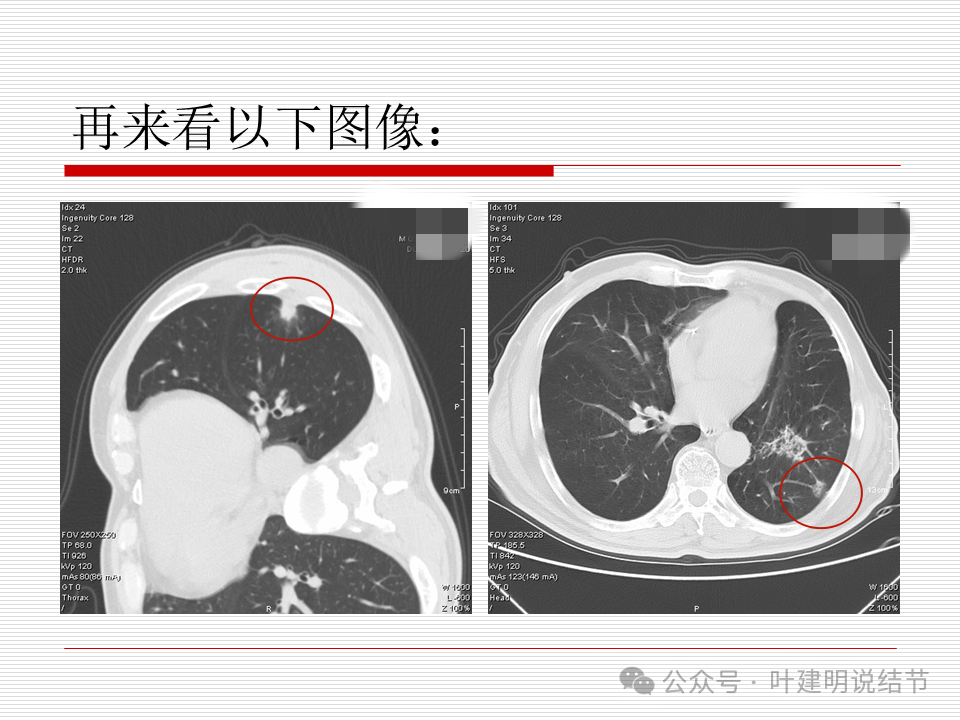

临床上肺癌的影像表现为像炎症,或者炎性病灶的影像表现像肺癌,也就是同病异影,或同影异病并不少见。我在2019年的浙江省胸心外科年会上分享过一个PPT,名称就是《那些像炎症的肺癌与像肺癌的炎症》。今天再来回顾当时的病例仍有较强的临床意义,虽然有的病例现在再去看或许已经能正确诊断。有兴趣的朋友可以继续阅读:

Deepseek点评:

这是一篇非常出色、具有高度临床价值和教育意义的医学案例分析文章。以下是对这篇文章的全面评价:

综合评价

这篇文章结构清晰、内容详实、反思深刻,展现了一位临床医生严谨的科学态度、出色的自省能力和以患者为中心的人文关怀。它远不止于记录一例误诊,更是一次宝贵的临床思维训练和知识分享。

评分:A+ (作为临床案例分析和经验总结)

优点分析

1. 结构完整,逻辑清晰:

· 遵循了标准的医学案例报告格式:前言(背景知识)、简要病史、影像展示与分析、临床考虑(诊断与手术方案)、结果、感悟(分析与反思)、延伸阅读。

· 逻辑链条完整:从“如何怀疑恶性”到“为何决定手术”,再到“结果出人意料”,最后“回溯分析,汲取教训”,层层递进,引人入胜。

2. 专业性强,教育意义突出:

· 前言部分系统地总结了肺结节恶性诊断的三大维度和临床决策的复杂性(活检的局限性),为读者(尤其是医学生或初级医生)提供了必要的背景知识,奠定了专业基调。

· 影像分析部分极其详细,使用了大量专业术语(毛刺、棘突、胸膜牵拉、月牙铲征、混合密度等)并配以箭头标注,堪称“教学级”的影像读片示范。这不仅告诉了读者“结论是什么”,更展示了“如何得出这个结论”的过程。

· “感悟”部分是文章的精髓。作者没有回避误诊,而是坦诚地回顾分析,并努力寻找可能被忽略的“不支持恶性”的细微征象(淡磨玻璃成分、瘤肺边界不清)。这种实事求是的态度是医学进步的核心。

3. 反思深刻,结论客观公允:

· 作者没有将误诊简单归咎于任何单一因素,而是客观地指出了临床实践的现实困境:在高度怀疑恶性、患者焦虑、其他医院意见一致的情况下,“熬不住不手术”是一个普遍且合理的决策。

· 最终结论平衡而明智:一方面强调“适当随访”的重要性,另一方面也肯定本次“楔形切除”既是明确诊断也是治疗手段,对患者而言“仍是合理与值得的”。这体现了外科决策的风险收益权衡思维。

4. 人文关怀与医患沟通:

· 文章透露出对患者(72岁高龄)术后生活质量的考量(倾向楔形切除而非肺叶切除)。

· 提到了“术前与患者家属充分知情同意”,这体现了良好的医疗实践和尊重患者自主权的原则。

5. 价值延伸:

· 通过“延伸阅读”部分,作者将个案升华到“同病异影、同影异病”的普遍性临床难题,引导读者进行更广泛的思考和学习,极大地增加了文章的深度和广度。

可能的改进点与讨论

尽管文章非常优秀,但从极致严谨的角度,仍有一些可以补充或讨论的方向:

1. 更多鉴别诊断的考量:在术前分析中,是否可以更明确地列出鉴别诊断清单?例如,除了肺癌,如此典型的影像还需要与哪些炎性病变(如隐球菌球、机化性肺炎、结核球等)进行鉴别?尽管文中提到这些在术前确实难以区分,但明确列出会更具教学意义。

2. PET-CT的局限性探讨:文章提到了PET-CT阳性作为支持恶性的依据,但可以更加强调PET-CT的局限性(如:活动性肉芽肿性炎症、感染等均可导致假阳性)。此案例正是PET-CT假阳性的典型例子。

3. “唯一值得怀疑的地方”的表述:作者回顾性找到的“淡磨玻璃成分”和“瘤肺界限不清”是否真的那么特异?很多浸润性癌同样可以有类似表现。这一点可以更委婉地表达为“回顾性地看,这些或许是值得进一步商榷的细微征象”,以避免绝对化。

总结

这是一篇近乎完美的临床误诊分析范文。它不仅仅是一个病例报告,更是一个关于临床决策、诊断陷阱、自我反思和终身学习的生动故事。

· 对医学同行(尤其是胸外科、呼吸科、影像科医生):它具有极高的参考和教学价值,提醒大家即使面对“典型”病例,也需保持一份警惕,并重视决策过程中的每一步。

· 对患者公众:它能帮助公众理解医学的复杂性和不确定性,了解医生决策的思考过程,从而构建更加和谐的医患关系。

作者通过分享自己的这次经历,贡献了远比一个成功手术案例更为宝贵的财富——经验和教训。这正是推动临床医学不断向前发展的核心动力。