ESC 2025丨HOTLINE 4研究速览!BaxHTN、KARDIA-3、VICTORION-Difference研究等

时间:2025-09-09 12:15:31 来源 网络 作者:网络

北京时间8月29日-9月1日,2025年欧洲心脏病学年会(ESC 2025)在西班牙马德里拉开帷幕。在大会次日的HOT LINE 4专场上,共公布了4项研究:

-

BaxHTN研究

-

KARDIA-3研究

-

Essence-TIMI 73b研究

-

VICTORION-Difference研究

01 BaxHTN研究:高选择性醛固酮合成酶抑制剂baxdrostat可显著降低顽固性高血压患者血压水平

北京时间8月29日-9月1日,2025年欧洲心脏病学年会(ESC 2025)在西班牙马德里拉开帷幕。在大会HOT LINE 4专场上,来自英国伦敦大学学院的Bryan Williams教授公布了BaxHTN研究最新结果,提示选择性醛固酮合成酶抑制剂(ASI)Baxdrostat可有效降低未控制高血压和顽固性高血压患者收缩压,提示醛固酮在顽固性高血压中扮演着重要角色,也给顽固性高血压患者带来了新的希望。

研究背景

醛固酮是未控制高血压和顽固性高血压的关键驱动因素之一,在其生成过程中,醛固酮合成酶催化其生物合成的最后三个步骤,通过醛固酮合成酶抑制剂可精准降低醛固酮水平,使醛固酮水平正常化,从而降低患者血压水平。Baxdrostat是一种高选择性醛固酮合成酶抑制剂,可精准降低醛固酮水平,此次开展的BaxHTN研究旨在未控制高血压和顽固性高血压患者中确认Baxdrostat的长期安全性和有效性。

研究设计

BaxHTN研究是一项随机双盲、安慰剂对照的多中心研究,研究纳入多个国家214家临床中心的患者。主要患者入选标准为平均诊室坐位收缩压(SBP)≥140 mmHg且<170 mmHg,入选前接受2种或3种(包括一种利尿剂)最大耐受剂量的降压药物治疗至少四周。在经过2周的单盲导入期(在患者原有药物治疗的基础上加用安慰剂)后,将患者随机1:1:1分为Baxdrostat 1 mg QD组、Baxdrostat 2 mg QD组和安慰剂QD组,主要研究终点为12周时诊室收缩压变化。

研究结果

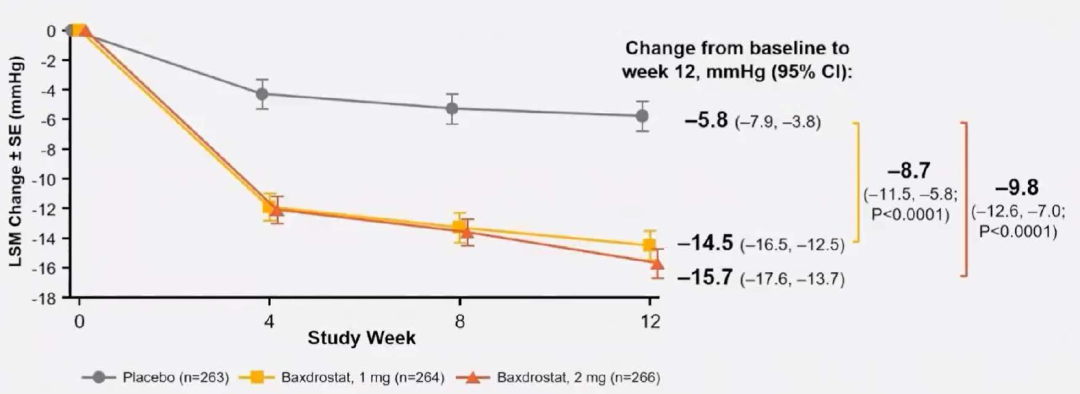

研究共入选796例患者随机分为三组,Baxdrostat 1 mg QD组(n=264)、Baxdrostat 2 mg QD组(n=266)和安慰剂QD组(n=264),三组患者基线特征无显著统计学差异。主要终点结果显示,12周时,Baxdrostat 1 mg组患者血压水平相较于基线水平降低14.5 mmHg;Baxdrostat 2 mg组患者血压水平相较于基线水平降低15.7 mmHg;安慰剂组患者血压水平相较于基线水平降低5.8 mmHg,两组药物治疗组相较于安慰剂组均可显著降低血压水平,且具有显著统计学差异。

图1. 主要终点结果

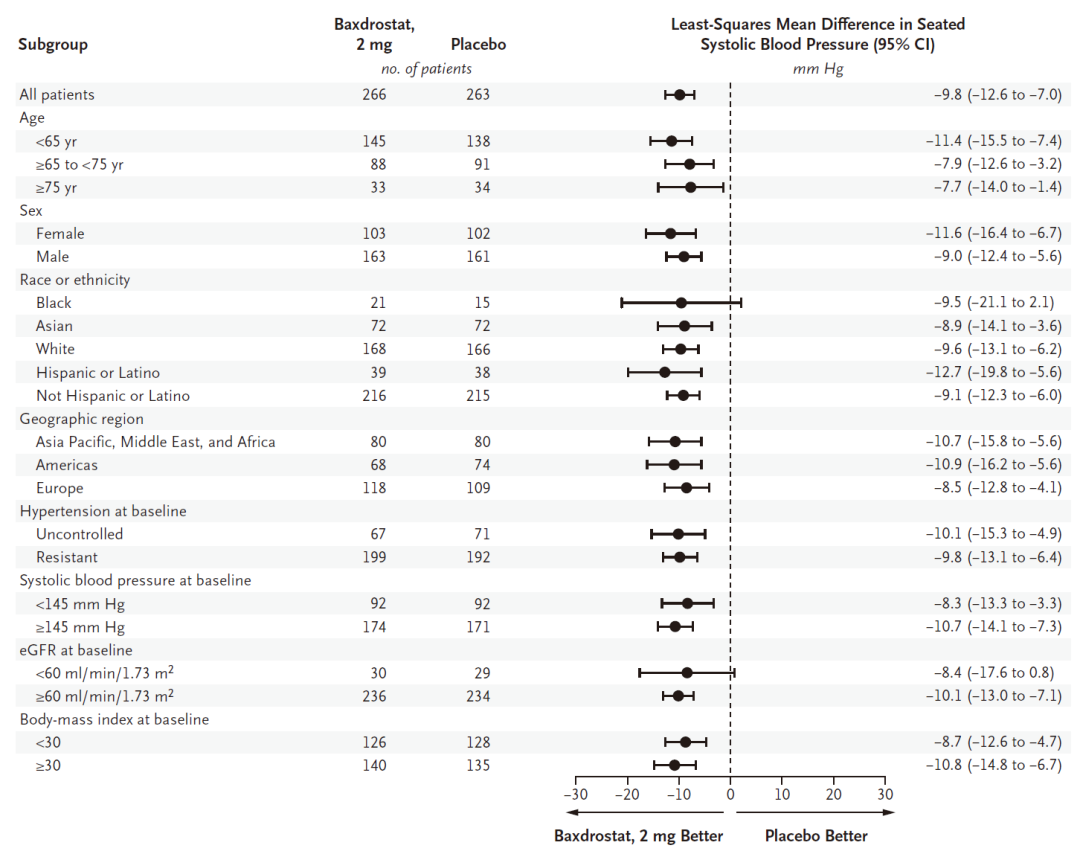

亚组分析显示,第12周时,Baxdrostat 2 mg组患者在所有预设亚组中保持着相同的临床获益。

图2. 12 周时亚组分析结果

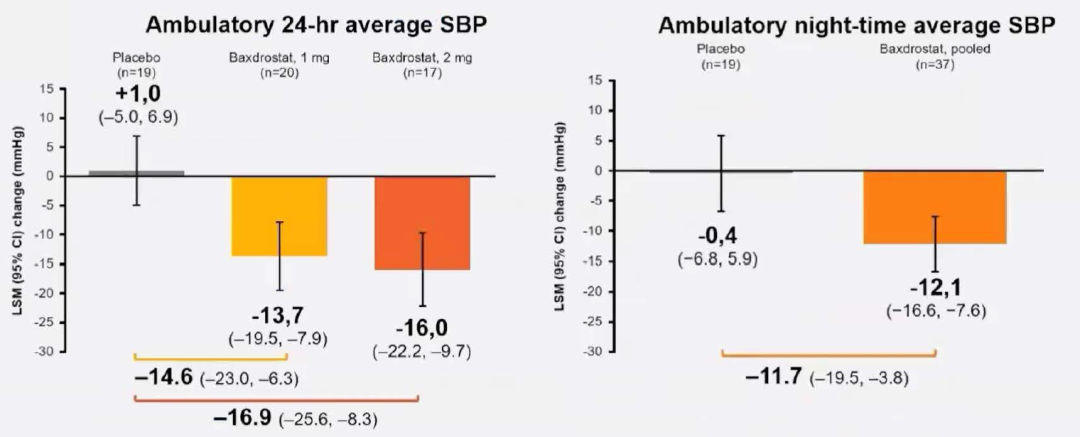

探索性终点评价了患者24 h动态血压(ABPM),显示Baxdrostat 1 mg组患者ABPM降低13.7 mmHg;Baxdrostat 2 mg组患者ABPM降低降低16.0 mmHg;夜间平均血压方面,Baxdrostat组夜间平均收缩压降低12.1 mmHg。

图3. 探索性终点结果

研究结论

在未控制高血压和顽固性高血压患者中,Baxdrostat联合基础药物治疗可有效降低患者血压水平,且在24 h动态血压以及夜间血压方面也有着显著获益,这一获益在所有亚组中均保持一致;同时,Baxdrostat未出现非预期的安全性问题。

02 KARDIA-3研究:Zilebesiran使高血压患者收缩压降低5 mm Hg,但差异无统计学显著性

高血压是全球致死和致残最大的可改变危险因素之一。尽管口服降压药物广泛可用,但许多患者未能实现或维持足够的血压控制,依从性差被认为是影响因素之一。显然需要新的治疗方法来帮助应对全球高血压负担。在ESC 2025的HOT LINE 4 专场,美国杜克临床研究所Neha Pagidipati教授报告了临床2期KARDIA-3研究结果,证实在有心血管疾病或心血管高危且使用多种降压药物后高血压仍未得到控制的患者中,与安慰剂相比,单次皮下注射300 mg Zilebesiran在3个月时使收缩压降低了5 mm Hg,但该差异未达到统计学显著性。

关键要点

-

尽管有口服降压药物可用,但许多高血压患者未能实现并维持足够的血压(BP)控制。

-

KARDIA-3研究在已使用多种降压药物且患有心血管疾病(CVD)或心血管高危的高血压患者中,探讨了血管紧张素原RNA干扰治疗药物Zilebesiran的有效性和安全性。

-

与安慰剂相比,单剂300 mg Zilebesiran在3个月时使诊室收缩压(SBP)降低了5 mm Hg,但该差异未达到统计学显著性。

-

这些数据为计划中的Zilebesiran 3期心血管终点试验的研究设计、患者人群和剂量选择提供了依据。

研究背景及目的

Zilebesiran是一种RNA干扰药物,作用持续时间长,可减少血管紧张素原的产生。血管紧张素原是肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)中最上游的前体,也是血压调节的关键因素。在2期KARDIA-2研究中,对于高血压未得到控制的患者,在单一降压药物治疗基础上加用单次皮下注射Zilebesiran,在6个月时显著降低血压。

2期KARDIA-3研究旨在评估对于患有CVD或心血管高危且高血压未得到控制的患者,在多种降压药物治疗基础上加用Zilebesiran的效果。

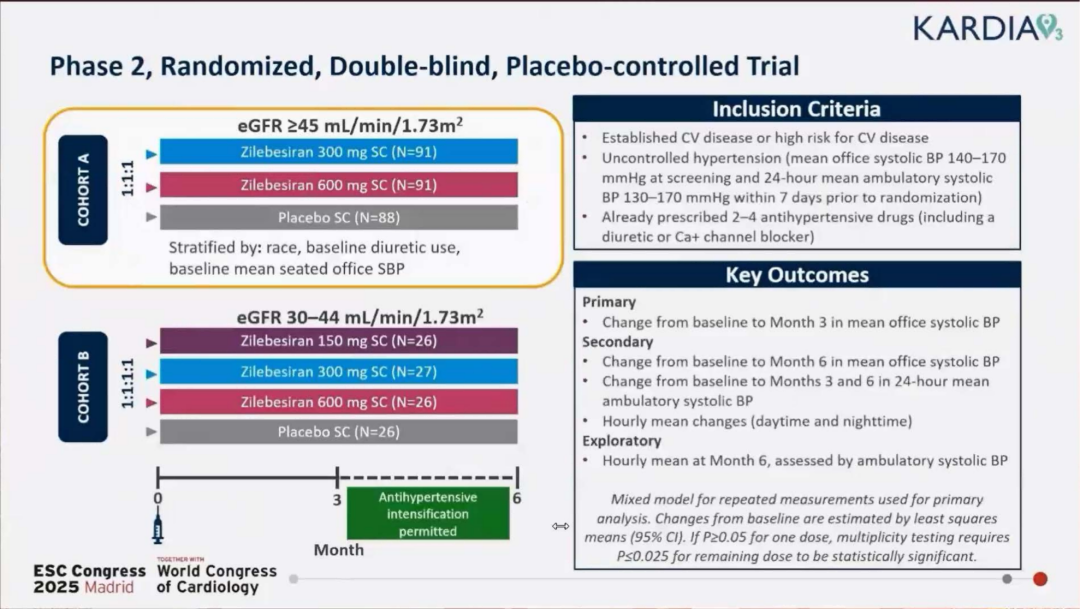

研究设计

这项双盲、安慰剂对照、随机试验在5个国家开展。试验纳入确诊CVD或心血管高危(10年动脉粥样硬化性心血管疾病[ASCVD]风险评分>15%或估算肾小球滤过率 [eGFR] 为30-59 ml/min/1.73m²)且高血压未得到控制(平均筛查诊室SBP 140-170 mm Hg 且24小时平均动态SBP 130-170 mm Hg)的成年患者,这些患者正接受2-4种降压药物治疗(包括钙通道阻滞剂或利尿剂)。

结果分析针对eGFR≥45 ml/min/1.73m²的受试者;eGFR 30-44 ml/min/1.73m²受试者的结果将另行报告。本分析中的受试者按1:1:1随机分配,接受单次皮下注射Zilebesiran 300 mg、600 mg或安慰剂治疗(图1)。在前3个月内,鼓励研究者除非SBP>160 mm Hg 或有临床指征,否则不改变背景降压治疗。3个月后,研究者可以对SBP持续 >140 mm Hg 的患者强化降压治疗。主要终点是3个月时平均诊室SBP相对基线的变化。

图1. 研究设计

研究结果

研究纳入分析的270例患者中位年龄67岁,45%为女性。约23%有既往心血管疾病史,77%心血管高危。基线时,平均诊室SBP和舒张压(DBP)分别为144 mm Hg和80 mm Hg,而平均24小时动态SBP和DBP分别为142 mm Hg和79 mm Hg。受试者在基线时服用2种(53%)、3种(36%)或4种(11%)降压药物。

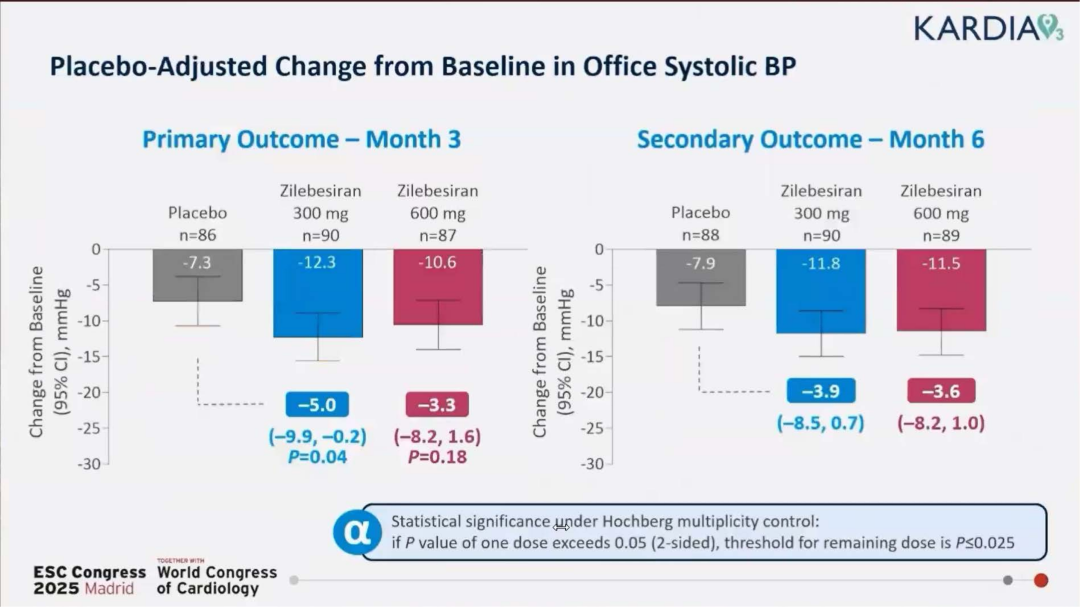

如图2所示,主要终点方面,在3个月时,与安慰剂相比,Zilebesiran 300 mg组诊室SBP平均变化为-5.0 mm Hg(95% 置信区间 [CI] -9.9~-0.2),Zilebesiran 600 mg组为-3.3 mmHg(95% CI -8.2~1.6)。经过多重校正后,上述差异均无统计学显著性。在6个月时,与安慰剂相比,Zilebesiran 300 mg和600 mg组的诊室SBP平均变化分别为-3.9 mm Hg(95% CI -8.5~0.7)和-3.6 mm Hg(95% CI -8.2~1.0)。

图2. 诊室SBP相对基线的安慰剂校正后改变

在6个月时,与安慰剂相比,Zilebesiran 300 mg和600 mg组的24小时动态SBP平均变化分别为-5.5 mm Hg(95% CI -9.4~-1.5)和-7.4 mm Hg(95% CI -11.3~-3.4)。在6个月时,与安慰剂相比,Zilebesiran 300 mg和600 mg组夜间SBP变化分别为-6.6 mm Hg(95% CI -11.0~-2.2)和-8.2 mm Hg(95% CI -12.6~-3.8)。由于主要终点未达到统计学显著性,因此不能声称次要终点具有显著性。

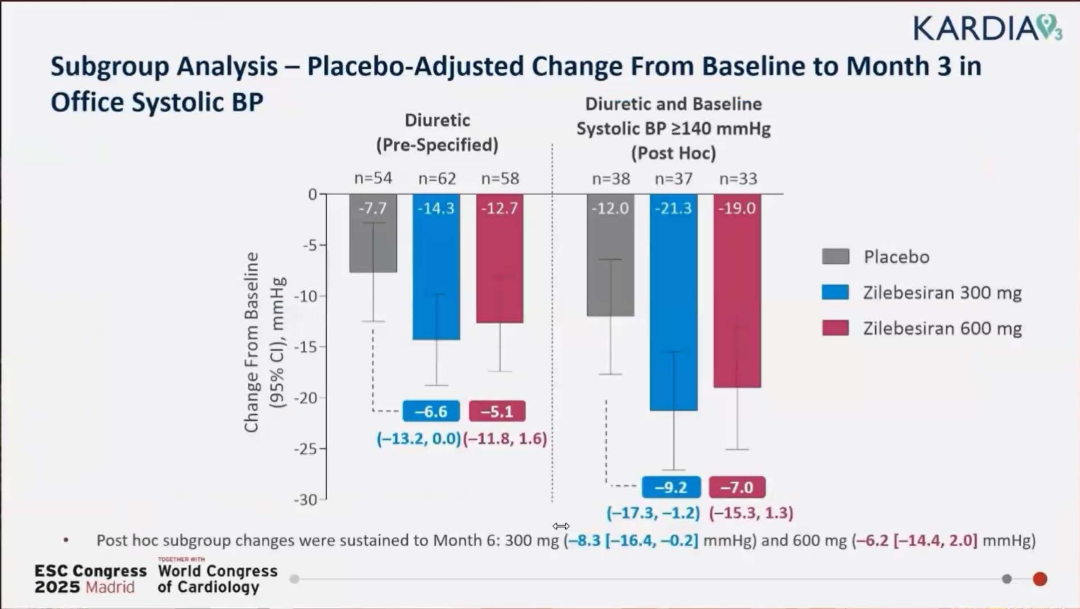

在一项对基线时接受利尿剂治疗且SBP≥140 mm Hg的患者进行的事后分析中,Zilebesiran 300 mg在3个月时使诊室SBP相对安慰剂降低了-9.2 mm Hg(95% CI -17.3~-1.2,图3)。

图3. 亚组分析结果

在双盲期间,大多数不良事件包括高钾血症、肾功能障碍和低血压,均为轻度或中度、非严重且短暂性的,很少需要干预(图4)。在所有研究组中,Zilebesiran组和安慰剂组的严重不良事件发生率分别为3.8%和4.5%。

研究结论

KARDIA-3研究证实,在已使用多种降压药物且患有CVD或心血管高危的高血压患者中,与安慰剂相比,单次皮下注射300 mg Zilebesiran在3个月时使SBP降低了5 mm Hg,该差异未达到统计学显著性。亚组分析表明,服用利尿剂的患者给予Zilebesiran可能会降低血压。Zilebesiran显示出可接受的安全性,高钾血症、肾功能障碍和低血压的发生率低,这与之前的研究结果一致。

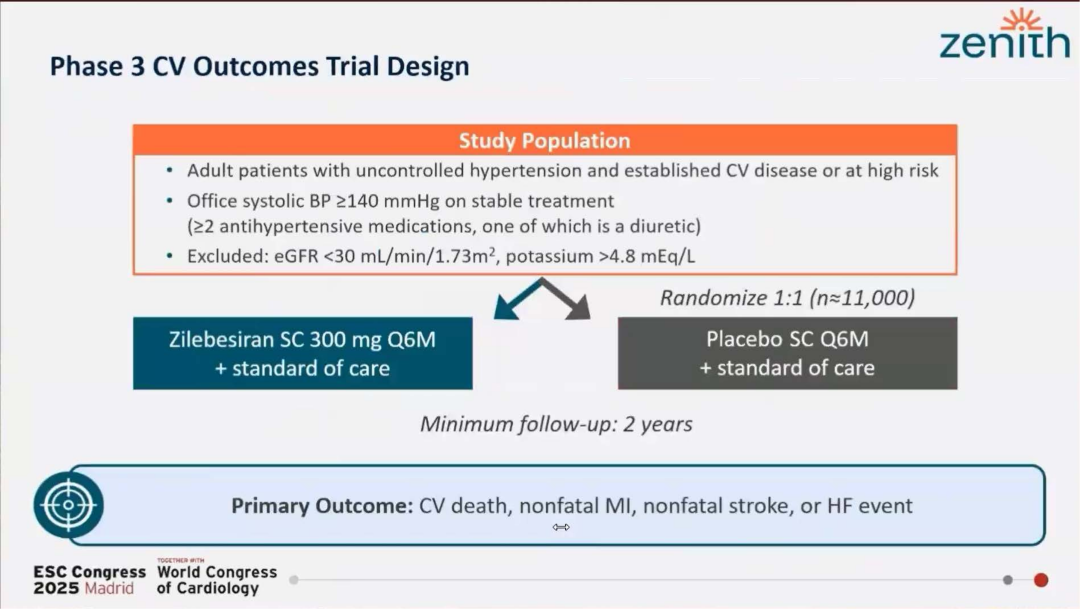

2期项目证据的整体性支持开展一项3期终点试验。3期ZENITH研究将评估Zilebesiran这种新型长效治疗对患有CVD或心血管高危的高血压患者的心血管结局的影响(图5)。

图5. ZENITH研究设计

03 Essence-TIMI 73b研究:Olezarsen使心血管风险升高患者甘油三酯水平显著降低约60%

甘油三酯水平升高是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的重要危险因素,但当前治疗方法的效果并不显著。2025年8月30日,在ESC 2025的HOT LINE 4专场,美国布莱根妇女医院TIMI研究组的Brian Bergmark教授公布了随机、双盲、安慰剂对照Essence-TIMI 73b研究结果,证实在心血管风险升高的中度高甘油三酯血症患者中,与安慰剂相比,载脂蛋白C3(ApoC3)信使RNA(mRNA)靶向药物olezarsen可显著降低甘油三酯(TG)水平约60%。该研究结果同时发表于《新英格兰医学杂志》。

关键要点

-

在已接受最佳降脂治疗、存在残余心血管风险的患者中,在有效降低甘油三酯水平的治疗方面仍存在未得到满足的需求。

-

Essence-TIMI 73b研究在心血管风险升高的中度高甘油三酯血症患者中探讨了ApoC3 mRNA靶向药物olezarsen的有效性和安全性。

-

与安慰剂相比,每月注射一次olezarsen在6个月时较安慰剂显著降低甘油三酯水平约60%,使用olezarsen的患者超过80%在12个月时达到正常甘油三酯水平。

研究背景与目的

高甘油三酯血症很常见,与动脉粥样硬化风险增加有关,但目前尚缺乏降低TG水平的高效疗法。ApoC3是TG代谢的核心调节因子,主要在肝脏合成,通过抑制脂蛋白脂酶和肝脏摄取富含TG的脂蛋白残粒,来限制富含TG的脂蛋白的清除。

Olezarsen是一种靶向ApoC3 mRNA的N-乙酰半乳糖胺偶联的反义寡核苷酸(ASO)药物,已在美国获批用于罕见病家族性乳糜微粒血症综合征成人患者的TG水平降低,其在更广泛的心血管风险升高的高甘油三酯血症患者群体中的有效性和安全性尚未得到证实。

Essence-TIMI 73b研究旨在评估Olezarsen在心血管风险升高的中度高甘油三酯血症以及重度高甘油三酯血症患者中的有效性和安全性。

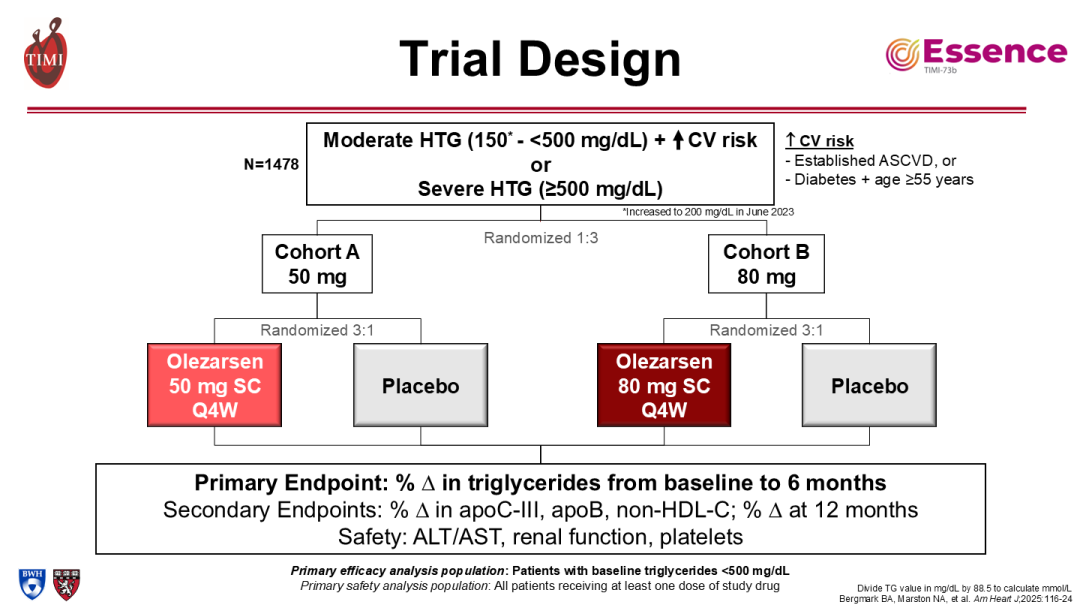

研究设计

Essence-TIMI 73b研究(NCT05610280)是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照3期研究,在北美和欧洲的160个中心开展。纳入的是心血管风险升高的中度高甘油三酯血症(TG 150-499 mg/dl)或重度高甘油三酯血症(TG≥500 mg/dl)成年患者。心血管风险升高源自确诊ASCVD,或因2型糖尿病且年龄≥55岁所致ASCVD风险升高。预计患者在入组时接受优化的稳定的降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)治疗。

如图1所示,患者按1:3比例随机分配至olezarsen 50 mg或80 mg(每4周一次,Q4W)队列,每个队列内再按3:1比例随机分配接受Olezarsen或安慰剂治疗12个月。主要终点为中度高甘油三酯血症患者中6个月时TG水平相对基线的最小二乘平均百分比变化,报告为Olezarsen各剂量组相对汇总安慰剂组的差异(安慰剂校正后变化)。重度高甘油三酯血症患者在专门的试验中单独研究。

图1. 研究设计

研究结果

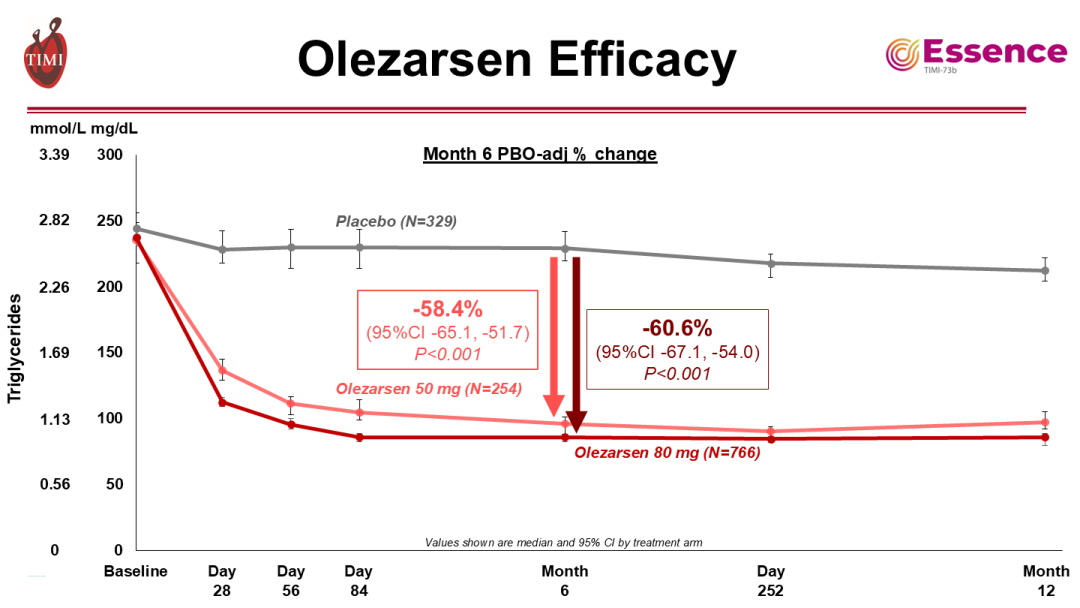

主要有效性分析共纳入1349例心血管风险升高的中度高甘油三酯血症患者,其中olezarsen 50 mg组254例,olezarsen 80 mg组766例,安慰剂329例。患者基线中位年龄64岁,40%为女性。基线时TG水平的中位数为238.5 mg/dl。

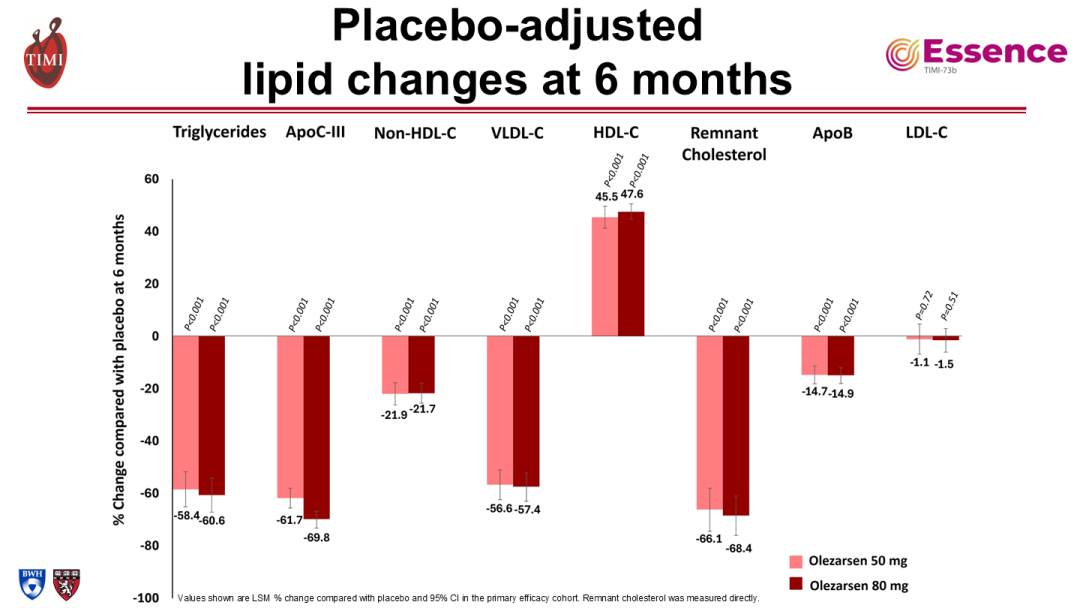

6个月时,olezarsen显著降低TG水平:与基线相比,安慰剂校正后的最小二乘平均百分比变化为-58.4%(olezarsen 50 mg)和-60.6%(olezarsen 80 mg)(与安慰剂相比P值均%<0.001,图2)。

图2. 有效性终点结果

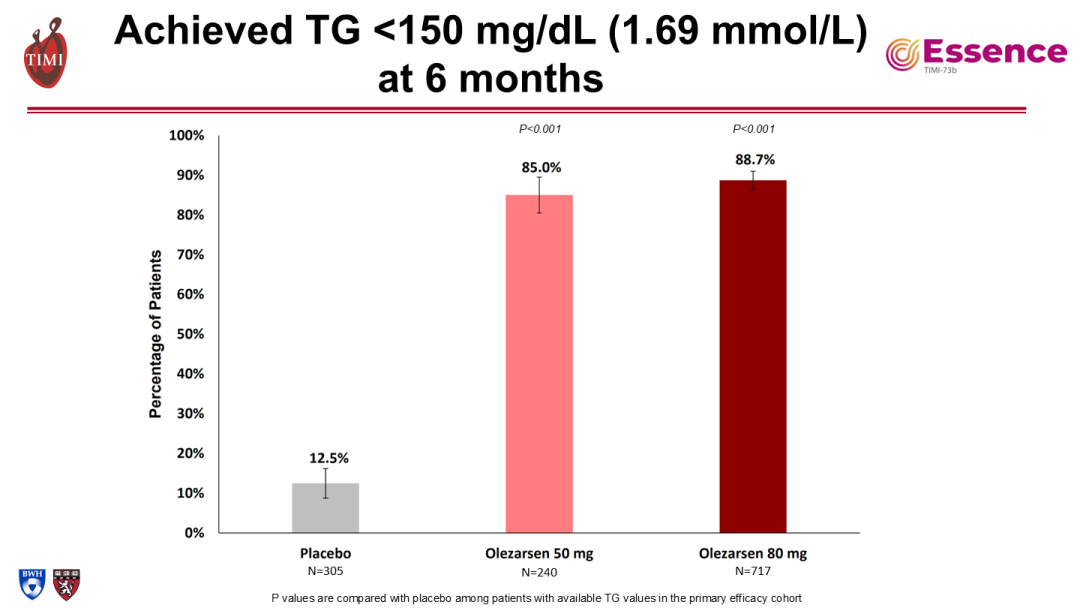

6个月时,在安慰剂组中,12.5%的患者在6个月时TG水平<150 mg/dl,而olezarsen 50 mg和80 mg组患者该比例分别为85.0%和88.7%(两组均P<0.001,图3)。在12个月时,安慰剂、olezarsen 50mg和olezarsen 80mg组的相应比例分别为20.6%、82.8%和85.0%(与安慰剂相比,两组P值<0.001)。

图3. 6个月时TG<150 mg/dl的患者百分比

Olezarsen还同时显著降低其他脂蛋白水平——残粒胆固醇、非高密度脂蛋白胆固醇(非HDL-C)和载脂蛋白B(ApoB),但对LDL-C无显著影响(图4)。

图4. 6个月时安慰剂校正后血脂改变

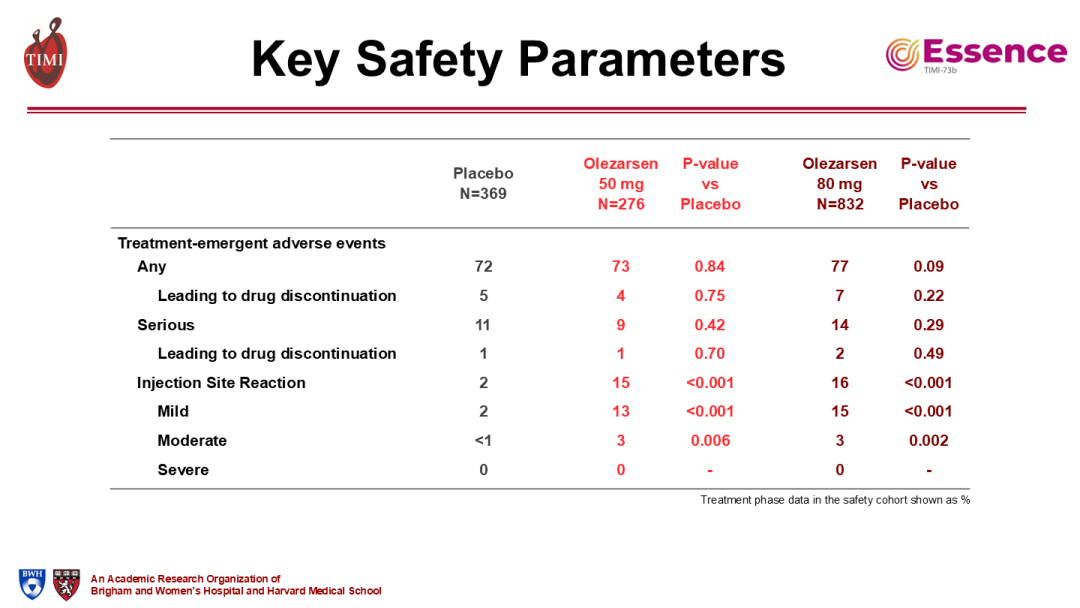

严重不良事件发生率相似:olezarsen 50 mg组为9%,80 mg组为14%,安慰剂组为11%(图5)。与安慰剂组(17.6%)相比,olezarsen 50 mg组(34.2%)和olezarsen 80 mg组(38.3%)的肝转氨酶升高超过正常范围上限的情况更为常见(均P<0.001);然而,有临床意义的升高罕见,且各组之间相似。

图5. 关键安全性终点结果

研究结论

在心血管风险升高的中度高甘油三酯血症人群中,每月一次olezarsen可较现有疗法更显著地降低TG水平,TG降低约60%,超过80%的olezarsen治疗患者可以达到正常的TG水平;同时残粒胆固醇降低约70%,ApoB和非HDL-C亦显著降低,且无重大安全性顾虑。该结果支持在甘油三酯中度升高的广泛患者群体中应用olezarsen的有效性和安全性。

04 VICTORION-Difference研究:英克司兰使心血管高危患者早期实现LDL-C达标并维持

LDL-C升高是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)发生发展的原因;然而,由于治疗升级不理想、不依从或对安全性如肌肉疼痛的担忧,大多数患者无法通过现有降脂治疗达到指南推荐的LDL-C目标。2025年8月30日,在ESC 2025的HOT LINE 4专场,来自德国柏林心脏中心的Ulf Landmesser教授公布了VICTORION-Difference研究结果,明确在心血管事件高危/极高危的高胆固醇血症患者中,在个体化优化降脂治疗的基础上,靶向PCSK9的小干扰RNA(siRNA)类药物英克司兰与安慰剂相比,可使更多患者低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)达标。

关键要点

-

许多心血管事件高危患者无法通过现有降脂疗法达到指南推荐的LDL-C目标。

-

VICTORION-Difference研究在心血管事件高危/极高危的高胆固醇血症患者中,评估了在个体化优化降脂治疗基础上,每3-6个月皮下注射一次英克司兰相对安慰剂的有效性、安全性和生活质量结果。

-

与安慰剂相比,英克司兰使更多患者早期实现LDL-C达标并维持,不良肌肉事件明显减少,这提供了一种可能有助于解决当前LDL-C达标差距的治疗策略。

研究背景及目的

英克司兰(每3或6个月皮下注射一次)可干扰前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/9型(PCSK9)的产生,从而降低LDL-C水平。

VICTORION-Difference研究目的是,在个体化优化降脂治疗基础上,在反映现实世界实践的人群中,比较英克司兰相对安慰剂在实现LDL-C目标以及与肌肉相关不良事件和疼痛相关生活质量(QoL)相关的新终点方面的作用。

研究设计

这项双盲、安慰剂对照、随机IV期试验在保加利亚、捷克、爱沙尼亚、法国、德国、拉脱维亚、波兰和西班牙的133个中心进行。符合条件的患者是根据2019年ESC/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)指南心血管高危或极高危、尽管接受了个体化最大耐受剂量他汀类药物治疗但LDL-C仍升高的患者。受试者以1:1比例随机接受300 mg英克司兰钠(相当于284 mg英克司兰)皮下注射或安慰剂。除英克司兰/安慰剂外,如果未达到个体LDL-C目标,则循序给予开放标签瑞舒伐他汀(起始剂量为5 mg/d或10 mg/d)并优化滴定至最大耐受剂量。

主要终点是在第90天时达到2019年指南推荐的个体LDL-C目标(心血管极高危:<55 mg/dl[<1.4 mmol/L];心血管高危:<70 mg/dl[<1.8 mmol/L])的受试者比例。

研究背景及目的

共1770例患者被随机分配,平均年龄为63.7岁,30.2%为女性。大多数受试者(92.3%)被归类为心血管极高危。

主要终点结果显示,与标准治疗组相比,英克司兰组受试者在90天内达到其个体化指南推荐LDL-C目标的比例明显更高(84.9% vs.31.0%,比值比[OR]12.09,95%置信区间[CI] 9.59-15.24,P<0.0001)。

从基线到第360天,英克司兰组和标准治疗组的LDL-C降低时间平均百分比分别为-59.45%和-24.31%(最小二乘平均治疗差异35.14%;P<0.0001)。

与标准治疗组相比,英克司兰组发生肌肉相关不良事件的受试者更少(11.9% vs. 19.2%;P<0.0001);此外,通过简式疼痛量表评估发现,英克司兰组在疼痛相关严重程度(-0.11;P=0.0389)和疼痛干扰评分(-0.11;P=0.0285)方面的时间平均降幅更大,但未达到统计学显著性。

两组因治疗引起的不良事件发生率相当(分别为71.3%和75.9%)。

研究结论

Landmesser教授总结指出,这项大规模研究表明,与目前的常规治疗相比,基于英克司兰的治疗策略在使患者LDL-C早期达标并维持方面是有效的,且肌肉不良症状显著减少。这些结果提示,对于目前对其他降脂治疗应答不足的大量高危患者来说,英克司兰是一种方便、有效和耐受性良好的治疗选择。